文章

5 个月裁员超 1.5 万人:微软“冷酷”转型,全面押注人工智能

三美国科学家获得2025年诺贝尔物理学奖

ChatGPT 開始會用 App 了!Canva、Spotify 直接在對話裡操作

详解2025诺贝尔生理学或医学奖:他们发现了人体自我保护的“安全卫士”,为癌症、自身免疫病的新疗法奠定基础

回归“本行”的诺贝尔化学奖,今年颁给了开发金属有机骨架的三位科学家

The Women Artists Who Found Freedom in Old Age 晚年获得自由的女性艺术家

Portrait of Enslaved Man Dispels Years of Falsehoods 被奴役男子画像驱散多年谎言

Irish Novelist Naoise Dolan Has Been Abducted by Israel. 爱尔兰小说家 Naoise Dolan 被以色列绑架。

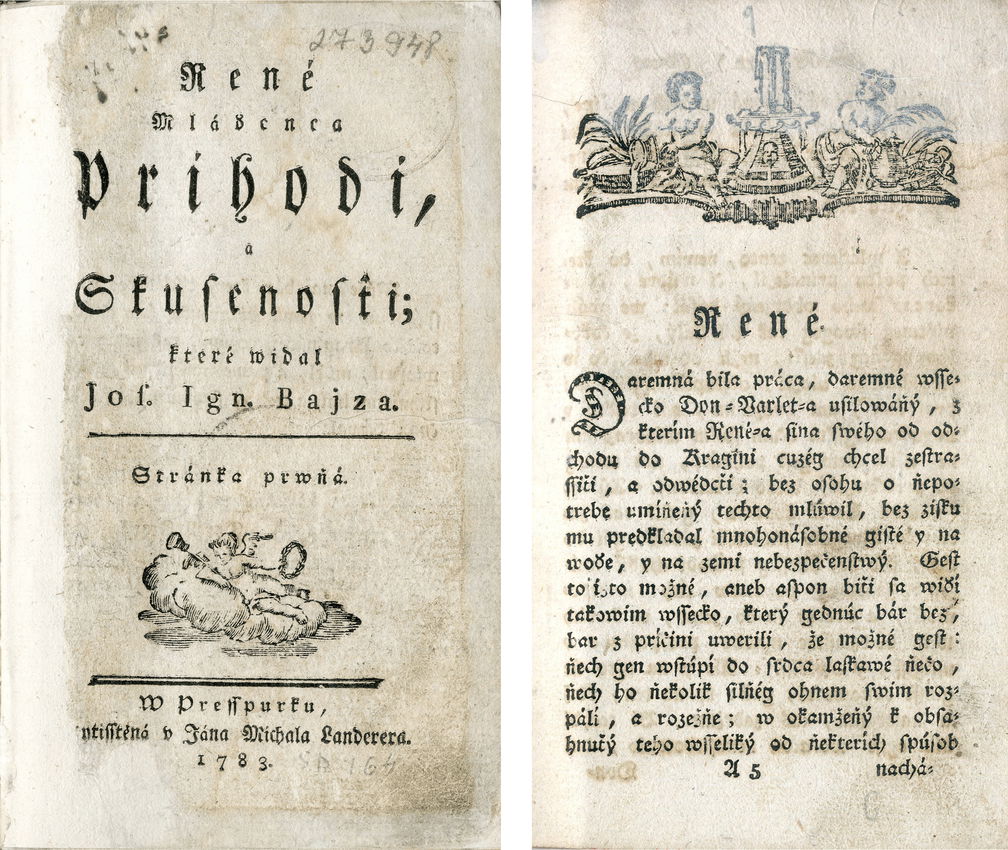

The Adventures and Experiences of the First Slovak Novel 斯洛伐克第一部小说的历险记

How a Democracy Descends Into Murderous Fascism: On Pinochet’s Chile 智利皮诺切特时期:民主如何沦为血腥的法西斯主义

To Haunt and Be Haunted: On the Exhumation of Edgar Allen Poe 祭奠与被祭奠:论埃德加·爱伦·坡的掘墓

Love and Sustenance: Why Indian Mothers Obsess Over Feeding Our Kids 爱与滋养:为什么印度母亲痴迷于喂养我们的孩子

Hauser and Zwirner’s UK Galleries Report Nearly 90% Drop in Earnings 豪瑟沃斯和卓纳画廊英国画廊的收入下降了近90%

Tapestries That Contain the World 包含世界的挂毯

Vertiginous Accounts: Travels in the Air (1871 Edition) 眩晕的叙述:空中旅行(1871年版)

从敦煌艺术的地藏王菩萨说起

美国弗利尔美术馆收藏的北宋时期九华山被帽地藏,特别鲜艳亮丽,在敦煌绘画中非常难得。此画在敦煌遗画中非常出名,因为是第一批从莫高窟藏经洞流失的敦煌绢画。1902年,当王道士从藏经洞中挑选了这几幅字画,徒步行走50里,去找敦煌县令和继任县令汪宗翰的时候,并未想到此画将流落日本、纽约,历经颠簸,漂洋过海,辗转多次,依然保存十分完美。

主尊地藏菩萨侧身半跏坐,一脚赤裸,一脚穿人字拖,披帽,帽上的梅花非常时尚,左手托摩尼宝珠,右手似乎在指向旁边的和尚。和尚跪在地上,双手结印,满脸慈悲,上方榜题“道明和尚”,金毛狮子则满脸带笑,毛发清爽,形象十分可爱。

这张敦煌绢画右上角题着“南无地藏菩萨”,下有“忌日画施”四个小字,说明是为亡人设福超度所画。唐朝至五代时期,受佛教轮回思想的影响,“五道大神”在民间信仰中广为流传,即冥界神灵五道将军;“五道将军”与中国古代的泰山府君、佛教的阎罗王司职相近,专掌地狱、鬼卒等事。下方右侧画着一个服饰华丽的女供养人,跪在红色的地毯上,一手拿花,一手端香,后有二位女童,榜题“故大朝大于阗金玉国天公主李氏供养”。可知画像为于阗国王李圣天第三女——圣天公主,嫁给归义军节度使曹延禄,此时已卒,此为忌日施画。地藏信仰中,尤其强调家族后人为先人的资福修慧。

访谈|这批罕见姑苏版画何以被美国博物馆联手购藏

美国克利夫兰艺术博物馆与纽约大都会艺术博物馆近期宣布联合购藏了一批18世纪的中国姑苏(苏州)版画,共220幅,数量宏富,制作精美。作为在中国绘画领域拥有深厚馆藏的知名博物馆,两馆此次各获得一百余幅姑苏版画,因之成为全球研究姑苏版画的顶尖机构,更充分体现了国际学界对姑苏版画艺术价值的高度肯定与推崇。英国木版教育信托主管郑海瑶女士(恺蒂)日前对这次收藏的主要负责人史明理博士(Dr Clarissa von Spee)进行了访谈。

这批姑苏版画是著名收藏家冯德保先生(Christer von der Burg)的藏品,是他四十余年来悉心收藏的成果。冯德保先生为瑞典人,他是英国木版教育信托(原为欧洲木版基金会)的创始人、理事会主席。此机构位于伦敦,致力于研究、收藏、推广中国木刻版画,为注册公益机构。冯德保先生所收藏的姑苏版画,从数量、品类、质量来看,在全世界的私人收藏家中都属第一。

克利夫兰艺术博物馆馆长威廉·格里斯沃尔德(William M. Griswold)表示:“我们很高兴能与大都会艺术博物馆的同仁携手完成这一独特收购,让两家机构有机会在各自的中国艺术馆藏背景下,将这些杰出的版画呈现给美国观众。” 博物馆的中国艺术部詹姆斯和唐娜·里德策展人(James and Donna Reid Curator)、伊斯兰艺术临时策展人兼亚洲艺术部主任史明理博士(Clarissa von Spee)是这次收购的主要负责人,她表示:“此次收藏对克利夫兰艺术博物馆的馆藏具有变革性的意义。这些版画让我们得以展现中国所发明的印刷术——比欧洲古腾堡印刷要早几个世纪——并且突出表现了多版套色印刷的创新成果。这批姑苏版画是对我们中国绘画馆藏的有力补充。”

恺蒂:首先祝贺克利夫兰与大都会艺术博物馆这次成功收购了冯德保先生所藏的二百二十幅十八世纪姑苏版画。我知道您很早就认识冯先生,也一直在关注他的收藏,能否请您谈谈此次大批购藏的过程。 史明理:我曾在伦敦的大英博物馆担任中国艺术策展人,那时我就认识冯德保先生。 2010年,我在大英博物馆策划了“中国版画:从八世纪到二十一世纪”(The Printed Image in China from the 8th to the 21st Centuries)大展,冯先生借展作品给我们。后来我前往克利夫兰艺术博物馆工作,并在2024年策划了“人间天堂——中国江南珍宝展”(China’s Southern Paradise - Treasures from the Lower Yangzi Delta),冯先生也为这个展览提供了藏品。这些年来我们一直保持联系,并成为了朋友。

因此,十几年来,我就一直在关注冯先生的收藏活动,并与他多有交往。所以,当他决定出售他的姑苏版画收藏时,作为克利夫兰艺术博物馆的中国艺术策展人,我立即就表示对这批版画很感兴趣,博物馆对此也非常支持。这批版画相当重要,但要说服馆方进行如此巨大的投资,仍需要一段时间,博物馆此前从未系统性收藏过中国版画这一艺术门类。

恺蒂:克利夫兰艺术博物馆和大都会艺术博物馆共同进行了这次收购,请问你们是如何合作的?另外,两家机构共同收购并分享同一批藏品,这种情况常见吗?

史明理:这批藏品共有二百二十幅姑苏版画,在艺术史上非常重要,但是价格也很高,我们感觉到,这次收购更适合两家机构共同承担,同时,我们也希望能保持冯先生藏品的完整性。所以,我就联系了大都会艺术博物馆。事实证明,他们是再合适不过的合作伙伴。大都会亚洲艺术部主任何慕文( Mike Hearn) 曾在2012年将我在伦敦的“中国版画”展览引入大都会博物馆,展示给美国公众。这次,大都会博物馆的中国绘画策展人史耀华对我的提议立即表示赞同,他们二人以及大都会博物馆的馆长都认识到了这一批姑苏版画的重要性。

与大都会合作的理由是多方面的。克利夫兰与大都会艺术博物馆两家机构都拥有世界一流的百科全书式收藏。两馆都具有保存这批版画的理想场所,而且我们也都同样致力于通过开放馆藏来为公众提供服务,所有人都可以实地到博物馆内来观看及研究藏品,我们也通过互联网向全球数百万用户提供数字服务。两馆都有中国书画修复及保护工作室,能够保证这批姑苏版画的长期保存,并在国际上树立起对版画保护的博物馆级的标准。

此外,值得一提的是,我们两家机构都拥有亚洲艺术领域的专款捐赠的策展人和修复师的职位,这是非常罕见的,也就是说,两家博物馆负责中国书画的策展人和修复师的职位,都是由专门的捐赠款项设立的,都是永久性的职位,是永远不可能被取消的,所以我和史耀华的职位前都有前缀。对于保证这批姑苏版画的长期保存和展出来说,这一点尤为重要。几乎没有其他的博物馆是这样的情况。

还有一点,我们两家博物馆也都是世界上最重要的借展机构之一。简而言之,克利夫兰和大都会艺术博物馆为保存、继承和发展冯先生所藏的姑苏版画提供了最理想的条件,这包括展览、学术研究与出版。因为这些版画对于光线非常敏感,所以,我们的展厅会定期轮换展出这些精美的作品,从而不断地以不同的语境和展览方式将它们呈现给公众。

恺蒂:那么,你们两家机构是如何分配这些版画的?是否有些作品两馆都希望能收藏?有没有产生争执?未来会不会进行作品的交换?

史明理:如何在将这些作品公平分配给两家博物馆,这个任务落在我的肩上,因为我对这批版画最为熟悉。要将这些风格多样的精美版画分为两组,这件事并不容易。需要考虑的标准包括:形式和尺寸、制作这些版画的工作坊、版画的品相、题材、价值,还要保持那些整套作品的完整性。我先把这些版画分为两组,之后,大都会博物馆可以优先选择要哪一组,而我则希望自己不后悔他们的选择。当然,这两组不一定能够做到真正的平衡。事实上,这几乎是一件不可能完成的任务!当然,有很多版画两馆都非常希望能够得到,比如大都会博物馆的那套四张琴棋书画的姑苏文人美人图组画,还有克利夫兰的《西湖全景图》以及那幅精美的丁亮先的《石榴花上的鸟儿》。我不认为我们将来会交换版画,因为每件作品都已经在登记注册进入两馆的馆藏中。但我能肯定,在未来,我们会互相借展这些版画。

恺蒂:能否请您介绍一下姑苏版画,为什么它们如此重要?它们与中国木刻版画传统有什么样的关系?

史明理:据目前所知,中国大约在公元七世纪发明了木版印刷;又在十七世纪初发展出多版套色木刻水印技法,这一工艺臻于成熟的多年之后,才传播到日本。十七世纪,印刷业在江南的许多城市蓬勃发展,例如南京、苏州、杭州和徽州等地,先是供私人收藏并欣赏的彩色插图本书籍,后来逐渐发展出更为商业化的单张木刻版画。人们把这些单张版画贴在或挂在墙上,它们成为城市视觉文化的一部分。 早期彩色木刻水印的经典作品包括《十竹斋书画谱》(约1633年)、《十竹斋笺谱》(约1644年)和《芥子园画传》(约1679、1701年)等,它们都是南京的文人参与制作的。这些经典画谱有多种版本,大家都很熟悉。这些作品很快流传到朝鲜和日本。套色木刻水印的顶峰是1720至1760年间,苏州丁氏工作坊制作了的许多单张版画。我们这次购藏的作品全部为十八世纪在苏州制作的版画,也就是姑苏版,它们代表了中国版画史上套色版画的最高成就。

此外,值得一提的是,丁氏工作坊的花鸟、蔬果和古器版画中使用了拱花技法,这是一种凸版压印,能够产生鲜明的立体效果,增强了视觉印象。虽然我们知道这种技法早在《十竹斋笺谱》中已有应用,但在丁氏版画中更为明显与突出。即便三百多年过去,我们仍能在纸上看到这种浮雕般的质感!据我所知,不久之后,这一技法与风格便出现在日本版画家铃木春信(约1725–1770)的作品中,以其华丽的效果、优雅的格调和精致的用色而闻名。

恺蒂:这些版画大多在海外得以保留,有些作为室内墙壁的装饰被欧洲人保存,有些经日本收藏家之手传世,留存在中国本土的寥寥无几。我知道冯先生多年寻访这些版画,他的收藏过程中也有很多趣事。

史明理:在收藏姑苏版画方面,冯德保先生是非常具有先驱性的,他经过了四十余年的收藏与积累,最终成为世界上拥有数量最多题材最完整的姑苏版画的私人收藏家。据大家所知,这些十八世纪的姑苏版画在中国本土几乎没有存留的,而美国机构也只是零星收藏过。冯德保先生是在欧洲及日本的私人收藏、家族收藏、庄园古堡、拍卖行中发现并购入这些单张版画的,他开始收藏时,根本没有学者研究姑苏版画,它们不被重视。冯德保先生毕生致力于寻找、研究并解释版画,并与全世界的研究人员及学者分享他的发现,这也逐渐引起了策展人与专家们的关注。

至于收藏趣事,我记得冯先生曾告诉我,他在一只瑞典海员使用的木箱的盖子里发现了一张姑苏版画。此画可能由海员在中国购得,并将画贴在随身的箱盖上,随着箱子漂洋过海,最终到了瑞典。为了得到这幅版画,冯先生买下了那只木箱!

恺蒂:这批藏品许多尺寸很大,差不多有100×50厘米。大部分都是彩色的,一些采用了套色木刻印刷的工艺,另一些是黑白墨色印出之后,经手工上色彩绘而成。题材也是各种各样,非常丰富。是不是可以说冯先生的收藏非常全面?

史明理:冯德保先生的收藏囊括了十八世纪套色版画的各种类型、形式与题材,使克利夫兰和大都会艺术博物馆得以向公众全方位地展示这一艺术门类。许多版画仿效更为昂贵的绘画的形式与技法,例如画上附有题诗和落款。这批版画的题材各种各样,包括古器、建筑景观、园林、城市风景、山水名胜、名媛仕女、花鸟、游戏、以及戏曲、小说故事和诗歌插图。尽管版画可以大量印制,但因其价格较低,一旦褪色或破损,往往就被弃置,所以存世的版画数量很小。这一批藏品中有些尺寸很大,有些装裱成挂轴。而丁氏工作坊的花鸟版画差不多是册页的大少,其中一些是现存孤品,例如克利夫兰博物馆的《姑苏美人–夏日亭畔母子图》,就是唯一存世的例子。

恺蒂:这些版画在当年很流行,制作数量肯定不少,但在中国本土几乎没有留存,这难以让人理解。您认为原因是什么?

史明理:据我们所知,苏州版画并不是外销品,它们当年的受众对象主要是江南城市富裕的市民家庭。版画是消耗品,人们购买之后,会把它们贴在或挂在墙上,或作为成套礼物送人,或作为纪念品购入。前面我说过,因为它们是批量制作的,而且价格低廉,所以一旦褪色或损坏,就会被弃置或更换。在中国,向来没有收藏版画、将其视为艺术品的传统,这可能是十八世纪姑苏版画没有在本土得以留存的主要原因。目前我们不完全清楚欧洲与日本的旅行者及商人们是如何获得这些版画的。不过,这些版画在欧洲城堡和宫殿中,作为墙饰而得以留存,这是事实,证明它们确实进入了欧洲,只是我们不清楚它们是通过什么渠道流入海外市场的。还有一些被日本人收藏、保存甚至摹仿,对日本版画有过很大的影响。

恺蒂:这些版画还有非常特别的一点,就是大量使用了欧洲绘画的视觉技法,采用交点透视法和排线法来表现光影与体积。欧洲绘画早在几个世纪前已传入中国,但其影响主要局限于在宫廷。是不是可以说,随着姑苏版画的兴起,西方绘画的技法也得以被中上层的市民家庭欣赏,可以说当时的视觉文化非常国际化。

史明理:苏州及其工坊的工匠们与北京的官员和宫廷画师,以及传教士和基督徒有着密切的联系与交流。耶稣会士或其他外国人也常常会把新的潮流与新奇的事物介绍到北京的宫廷,这些会很快传出,被南方版画制作者采纳并使用。

这些艺术上的新技法包括源自欧洲铜版画的排线阴影技法,还有交点透视法,我们可以在人物、建筑、山水和城市景观中看到这种表现。十八世纪的苏州不仅在都市时尚方面引领潮流,也在工艺上成为风向标,从而使这些新技法传播到整个中国。

恺蒂:姑苏版画的传统是否延续到十九二十世纪?

史明理:十九世纪的中国依然充满创造力,但鸦片战争严重影响了人们的生活以及人们对奢侈品消费的需求,特别是在江南港口城市,例如镇江、南京、上海和宁波等地,版画工作坊也受到了很大打击。随后爆发的太平天国运动更是摧毁了整个东南地区,十九世纪下半叶,人们对消费与商业的需求骤减。二十世纪时,印刷业再次兴盛,尤其在上海和北京地区,也开启了中国版画史的新篇章。

恺蒂:姑苏版画有许多对绘画的模仿,但又不同于绘画,它们的叙事性、人物建筑的细节等都很出色,无疑会给中国绘画的研究和收藏带来新的视角,收藏这批版画,可以说是对绘画收藏的很大补充吧?

史明理:是的,这批版画进入馆藏,让克利夫兰博物馆跻身于全球苏州版画研究的首选机构之一。这些新入藏的版画与绘画关系密切,常常模仿绘画,将为我们的杰出中国绘画收藏带来新的启示、新的关注和更全面的理解。此外,这批作品使博物馆能够展示中国在印刷术上的发明——远早于德国古腾堡的活字印刷术。此次收购还突出了中国在彩色印刷方面的发展,印刷和彩色印刷这两大发明对全球历史都具有重大意义。

恺蒂:您能否介绍一下这批作品的展出与出版计划。

史明理:博物馆计划在2026年11月至2027年5月举办展览“版画革命:1630s–1960s 的中国印象”(Print Revolutions. Chinese impressions,1630s-1960s)(暂定名),展览将横跨三个展厅,展出六十余幅版画,并同时举行一次国际会议。展览还将与2027年4月举行的克利夫兰艺术博物馆版画博览会同期进行。该博览会由1919年成立的克利夫兰版画协会主办,每年在博物馆宽敞的中庭举行,汇集来自美国各地的版画画廊。此外,博物馆还计划举办版画演示,并邀请冯先生举行公开讲座。这次展览不仅将庆祝博物馆的新收藏,还将纪念冯德保在伦敦成立的欧洲木版基金会(现为木版教育信托),恰好三十周年。

恺蒂:对,1997年,冯先生和博林德女士一起创立了木版基金会,完全是出于对于中国木刻版画的钟爱。1997-2003年之间,他们十七次前往中国,走访各大美术学院,结识了无数位中国版画艺术家,收藏了六千多幅1940年之后的现当代木刻版画作品,邀请六十位中国版画家创作了一套原作集,并在大英图书馆举办了版画大展,这些都是大手笔的里程碑式的举动。2009年,基金会改名为木版教育信托,仍然一直活跃于版画领域,我们的现当代版画收藏向世界各地的公众及研究人员开放,我们与大小博物馆合作举办展览,参加各种艺术博览会,我们还设立了木版奖,为年轻一代的版画家提供走向世界的平台,我们也一直得到您与克利夫兰艺术博物馆的支持。这一切,都缘起于冯先生这位了不起的收藏家。

史明理:冯先生具有收藏家的好奇心与直觉,他也是这一领域的专家,他很有耐心、很执着,而且,他拥有精湛的商业意识。这些特点加在一起,就让他拥有了最重要的中国版画的私人收藏。此外,冯先生是亚洲文化的大家,他知识渊博,与全球的学者和业内的人士有着友好的关系,他非常慷慨地分享他的热情和发现,共同推动学术研究。

冯先生最初是一位善本书商,后来涉足中国古籍与版画收藏,并创立了木板教育信托这一机构,推动中国版画的研究与发展。令人赞叹的是,冯先生为中国的版画创造了一个国际市场。如果没有他,这些版画可能仍在书商及拍卖行中流转,无法获得应有的关注。版画可以向人们传递视觉文化的重要信息,展示艺术家们的创造力以及中国文化辉煌的历史。

NYC Removes World’s Fairs Mosaics,a Slice of Queens Art History 纽约拆除世界博览会马赛克,一段皇后区艺术史的片段

王翔评《文弱书生》|古典才子与当代阳刚

在近年来的中文互联网世界,“阳刚”话语被一次次重置:从热门视频中的铁血想象,到资本成功学里的强势语气;从“少年感”的妆造,到“硬核科技”的修辞——看似各说各话,其实都在争论一个问题:谁有权界定“何为男人”?那么,理想中的中国男性到底是怎样的?是“高富帅”“小鲜肉”,还是“霸道总裁”“经济适用男”?现实中的中国男性又是什么样的?“直男癌”“娘炮”还是“普信男”?这些都涉及一个基本问题:有没有(以及什么是)中国式的男性气概?脱口秀演员张骏前不久调侃,“直男癌”的早期症状是“直男炎”,主要症状就是老发炎(言)。所以,出版一本关于中国男性气概的书籍,不仅需要深厚扎实的学术功底,更需要直面“拳”打脚踢的勇气。

面对新近译介的《文弱书生:前现代中国的男性气概》,我仿佛翻开了一幅绵密的“性别-权力”图谱。这部专著以“才子”这一颇具文化意蕴的男性形象为中心,在权力与审美的交织中重建了古代中国男性气概的谱系。作者提醒我们:男性气质从不是天赋本质,而是由礼制、文本、舞台与权力共同“生产”的。理解了“才子”作为男性气质正当形象的历史根源,我们也就更能读懂当下中国男性对自身形象的焦虑:它并非道德真理之争,而是权力话语与规训装置的位移。我们应该思考的不是谁够不够男人,而是谁在形塑“男人”。

首先,何为“文弱书生”?其并非自然存在的人群,而是在元明清的“爱情叙事—戏曲舞台—市民审美”三者交织中建构而成的类型化男性。所谓“阴柔”并非简单的“欠阳刚”,而是在特定历史语境中经由权力与礼制锚定的一种合理化气质。作者梳理了“小生”近年来在中西语境中遭到误读并被贬称为“娘炮”的过程,强调只有从其生成环境出发,才能理解纤弱身体如何成为文化合法的“男性美”。如《西厢记》中的张生等典型形象所代表的,“文弱书生”既是才华横溢、外貌秀美而近女性之姿,又隐含着“情深义重而易受挫”的性格。

接着,作者延续福柯式的谱系学研究方法,追溯文弱书生的历史踪迹。从屈原以“香草美人”自喻的“自伤其身”到唐传奇的女装英雄,再到元杂剧小生声腔最终定型。这种身体政治指向的是帝国权力链上阴阳位置的流变:同一主体在不同关系中可以切换位置,能臣遭遇皇权时可向上为“阴”,向下为“阳”,这也提供了解释前现代文学中男性“女口奏章”现象的线索。作者进一步指出,西方殖民话语把非西方男性塑造成女性化他者,然而在中国传统中,阴柔并不意味着失权,反而与文才与品德相连,这为后文质疑“男性危机”提供了历史参照。

作者借助福柯的身体政治理论指出,宋代以后科举制度与儒家礼仪共同塑造了一种驯服的男性身体,清瘦、白皙、温润成为才子形象的主流标识。制度与礼仪不仅规范人们的言行,还将人的身体塑造成可度量、可管理的“驯服身体”。这种身体既是文本性(能写会吟)的物质载体,也是将德行内化为身体惯习的重要机制。作者强调,这类身体技术的背后是政治-权力的实践,与西方常见的通过体育训练强化肌肉的阳刚模式不同,这种“驯服”体现了将学识与美德内化的阳刚形态。

一直以来,存在一种“东方男子=柔弱/阴性”的西方想象。华裔男演员尊龙主演的电影《蝴蝶君》是一典型。电影讲述了法国外交官高仁尼与中国男旦宋丽玲之间的情感纠葛。高仁尼对宋丽玲的迷恋就是典型的东方主义幻想——他将宋丽玲视为一个神秘、顺从、充满异域风情的他者,并试图通过占有“她”来满足自己的男性自大和殖民欲望。然而,宋丽玲非但不是高仁尼想象中的“蝴蝶夫人”,反而是一个具有强大主体性的反抗者,他利用了高仁尼的东方主义偏见,最终反噬了高仁尼。与电影一样,《文弱书生》同样回应了西方对中国男性“阴柔化”的东方主义凝视与想象。

本书的最大贡献在于挑战了将西方霸权男性气质(hegemonic masculinity)视为普适范式的倾向。“霸权男性气质既不是与生俱来的,也不是放之四海而皆准的,它是一定历史时期、一定意识形态的产物,并为父权制和男性在社会中的主导地位服务”。西方理论将男性气概建构在“男性/女性”及“反女性”的二元划分上,而作者指出,前现代中国的“才子阳刚”并非“未达标的男性”,而是在阴/阳权力链和文/武谱系中自洽、具有政治和审美正当性的男性范型。男性气概的核心不是肌肉,而是文采与德行,这一发现为男性研究提供了去中心化的东方经验。

西方理论将一个社会中的男性气质区分为“霸权”“从属”“边缘”三个类别,男性特质的支配性定义是四条“硬汉守则”:拒绝女性化,做个大人物,管控情绪,冒险性与进攻性。本书并非一概否定这一框架的解释力,而是通过前现代中国的性别话语(尤其“阴/阳”与“文/武”),对它做必要的“去普遍化”处理:在传统中国,“阴/阳”并非“男/女”的简单对译,而是权力位置的可变关系项;同一主体在不同权力关系中可处于阴位或阳位,故而“性别”的政治性往往先于并压过“性”的二元刻写。正如书中所引文献指出的,“在中国,性别符号往往是等而下之的,更重要的原则来自道德和社会生活”。“硬汉守则”并非男性气质的“常量”,“柔弱—多情—可伤”也可在特定文化政治中成为被嘉许的男子气,只是其合法性不源于“阳刚本质”,而是来自权力的编排方式。

由此可以得出几条关键修正:其一,前现代中国并不以“男/女—异/同”为二元来组织社会象征秩序,许多场合中“性别角色”服从于亲属、年龄、地域、等级等更高阶的社会原则。作为西方性别话语和整个符号系统核心观念的男/女二元分野,对前现代中国社会并不完全适用。其二,作为“理想男性身体”的“瘦弱/柔敏”并非对阳刚的背反,而是与“文”之权力、教化与文本性深度耦合的身体技艺,福柯式“驯顺的身体”在此获得了在地化阐释。其三,既然“阴/阳”是权力关系学,那么“同-异”之分无法像现代西方那样,与“男-女/阳-阴”稳定对位。这也解释了为何中国文学中的柔美男体既可入异性恋的“才子-佳人”叙事,又能与男-男情欲的修辞彼此通气,而不必立即触发“去男性化”的惩罚机制。

电影《蝴蝶君》中宋丽玲的“女性化”表演,并非其男性气概的缺失,而是一种策略性的性别表演,用以利用西方男性对东方女性的幻想和对自身男性气概的过度自信。而《文弱书生》为我们理解宋丽玲这种“阴柔”外表下的复杂男性气概提供了理论基础。宋丽玲的“阴柔”与“才子”的文弱有异曲同工之妙,它们都挑战了西方单一的男性气概标准。作者指出,中国传统文化中对“才子”的推崇说明了男性气概并非只有一种“阳刚”的模式,而宋丽玲的形象则进一步将这种“阴柔”的男性气概推向极致,并赋予其反殖民、反霸权的政治意义。宋丽玲利用西方对东方“阴柔”的刻板印象,成功地欺骗了高仁尼,最终使其男性自尊彻底崩溃。这表明,在某些文化语境下,看似“脆弱”或“阴柔”的男性特质,反而可能蕴含着强大的力量和颠覆性。

“性别研究”长期存在被狭义化为“只研究女性”的倾向,这种局限不仅让男性处于“不可触碰的中心”,也在学理上遮蔽了性别权力在不同主体间的循环、流变与再生产。本书的另一大贡献就在于打破了这种窠臼。女性主义既提供了研究男性气质的语境,也提醒我们必须把“男人”重新放回其被规训、被叙述、被欲望形塑的“性别化位置”之中(而非无性别的“普遍人”)。正如书中引用的特尔玛·芬斯特(Thelma Fenster)的观点:“女性一直被看作是具体的、在地的存在,而男性则始终不可触及,享有那位极少现身且难以接近的‘天父’的特权。由此,女性主义可能无意中强化了那种把女性置于次等地位上的二元划分。”

“女性主义与后殖民主义和马克思主义一脉相承的思维方式都是关注那些被压迫的、被边缘化的少数群体。因而从这个角度看,性别研究就是要去解放女性。这当然是没问题的。但是,这种性别话语也是一把双刃剑。”在中国史学与文学研究的场域里,把性别研究等同于“内闺-家私”的女性史,尤易造成盲点。作者援引曼素恩(Susan Mann)的观点指出,由于中华帝国晚期的强性别隔离,诸如官僚、科举、书院、会党、商贸等“公共”领域几乎都由男性与男性关系构成,若仍把性别研究限于“妇女/家务”,反而会失去对“男人如何在男-男关系中被组织与欲望”的基本追问。正是在这一意义上,本书以“才子”这一文学-文化装置为轴心,展示了文本、身体、情欲与权力如何共同生产出一种可见却脆弱的男性身形,从而把“男性也被性别化”的问题置于中国经验的细密纹理中加以辨析。这一视角使性别研究真正回到“关系的政治”,关注的不只是从女人到男人的对象转换,而是从“非问题的男性”转向“问题化的男性”。

通过将男性研究“纳入”性别研究,《文弱书生》把以往被当作“无性别的默认人类”的男性,重新放回性别关系的互动场,让其可见、可分析、可比较、可对话、可协商。这与当下女性主义人群常用的“纳入式”话语可以构成一个有趣的对照。亲密行为中的“纳入/受纳”在经验上往往伴随主动/被动的非对称性,而学术上的“纳入”应当有鉴于此,不是把男性置于新的中心,更不是以“主动者”的名义再生产父权,而是让不同性别与取向的位置彼此可交换、可审视。因此,这一对照可以帮助我们理解“把男性放回性别”的必要性,同时也提醒我们:真正有效的“纳入”,不是把谁“插回中心”,而是重写版图——让多元主体在同一张地图上以非支配的方式定位和对话。

无法撇开西方理论,但又要强调在地化知识和体验,一直是区域文化研究的一大难点。诸如“意识形态”“主体性”“男性气质”等术语本身都带有启蒙-现代性的历史尾迹,将它们用于前现代中国须谨慎校准适用边界。这份方法论上的克制,使这本书中每一次与西方理论的“对话”都不是对后者的简单套用,而是“以彼观此、以此反观彼”的双向校正。作者并未照搬福柯、巴特勒等西方学者的理论,而是将其作为“阅读策略”用以解读中国材料,同时警惕概念的文化来源。他用阴/阳—文/武框架重新阐释性别与权力,把区域性材料的解释力推到了理论前沿,这一方法论上的自觉,避免了理论帝国主义,同时也为地方性知识的创新迈出了宝贵的探索步伐。

同样难能可贵的是,作为一本二十年前在海外出版的书籍,其核心洞见对于理解当代中国与世界依然有力,以下试举几例:

其一,性别气质是多元且分层的,当今世界同样存在“霸权”“从属”“边缘”的三分,只是“霸权阳刚”不再只有武力/刚猛一种面孔;它可能是国族叙事里的铁血话语、资本话语里的成功学、科技语境里的民族主义,等等。“秀肌肉”只是其中一种外观,以技术、管理、话语控制实现的“阳刚”同样能够占据霸权,例如科技工作者、高科技企业就常常被纳入技术民族主义的象征链:理性、沉稳、攻坚克难、公而忘私。这里的“霸权阳刚”不像肌肉那样可视,而是被父权制以知识—系统—效率的“技术气质”统摄,同时与民族主义想象结盟,以获得文化正当性。

其二,“文/武”与“阴/阳”的相对位置并非来自性别,而是权力建构的产物,迁移到今天,就是话语权的位势切换,谁掌控叙事、谁能上热搜、谁能把形象变现,就能处于“阳位”;而在监管、平台或资方面前,再“强”的个体也会转入“阴位”。韩流偶像的“白净、纤细、少年感”,靠练习生体系、镜头语言、妆造与舞台程式被稳定复制,颜值与身材管理、舞台走位与镜头“抓点”等共同把“可欲、可控、可消费”的身体做成标准件。

其三,“反叛与收编”的循环不仅出现在古代的才子佳人小说里,当下很多原本非主流的性别形象也会被商业与主流叙事吸纳、净化,变成可被销售的风格或“国风”的资源。当然,从微观视角来看,前现代的“礼—法—科举”与行会/宗族网络,是“文弱之身”的规训装置;而今天,对男性气质的规训常由平台规则、商业代言、舆论运动发动。装置变了,身体与美学的“驯化”方式也就不同。

不过,尽管《文弱书生》用阴/阳位置解释性别实践与权力关系的努力值得肯定,然而这一概念高度抽象,在具体文本中可能存在过度阐释的可能。比如某些文学文本的身体呈现可能更多由文类规范,而非权力结构主导。此外,作者聚焦文学作品中的男性形象,但较少引入女性读者和作者的视角。才子佳人小说中,佳人的审美偏好与情感表达理应对才子形象的塑造起到重要作用;女性书写如何评价阴柔男性,也值得纳入分析。若能增加上述女性主体的参与,也可以避免男性研究再次将女性边缘化的风险。

笔者少年时曾以“谦谦君子,温润如玉”作为自己的人生信条,然而参加工作、走入社会之后,不得不接受权力与舆论的各种形象规训而不断进行痛苦的调适。正如本书开篇引用的弗吉尼亚·伍尔夫的话,“文学不是任何人私有的而是所有人共享的领地”,那么性别话语同样也应当如此。在权力与情感、文与武、阴与阳的天地间,我们需要的不是单一的“好女人”“好男人”模本,而是理解并尊重彼此差异的温润眼光。这本书如同一面镜子,映照出中国文化中多元的男性风景,也照见我们每一个人内心脆弱却坚韧的自我。

在看见自我的同时,本书还给我们提供了看待他者时的批判视角。正如明清小说中情与礼的冲突常以“反讽—颠覆—收编”的三段式完成,才子佳人戏剧常以私情违背礼教起事端,终又因功名成就而归入秩序。歌咏私情的文本对正统阳刚构成微妙挑战,但最终通过功名而被正统收编。父权制的一个高明之处在于,它允许局部反叛以维持总体秩序。就像本文开头的脱口秀场景,当代性别舆论里许多“看似解放”的风格与口号,非常容易被市场或主流话语吸纳为可销售、可动员的“新品类”,形成“快反叛、快收编”的循环。对这种循环的警惕与识别,也是本书对当下性别议题提供的重要方法论启示。

进一步说,既然男性气概不是自然物而是权力之建构,循着这一路径展开,当下所谓“厌女/厌男”的互相攻讦并非两性矛盾的真相,更非“天性”之争,而是父权制权力装置看似无意、实则有意的副产品。换言之,男人与女人是受到同一套身体政治摆布的,我们共同的敌人是那套让性别成为支配链条的权力本身。正如玛丽亚·米斯在《父权制与资本积累:国际劳动分工中的女性》一书中指出的,女性和男性并非受害者和恶棍的关系,对于父权制的建构与巩固而言,所有人都可能难辞其咎。如果将“两性对立”叙述成“被性别化的女性对无性别的男性开战”,也许是变相地为父权续命。父权制是一个强大的链条,每一本书、每一次发声、每一次行动都像是在努力松动链条上的某一个环节,直到它最终断裂。我们并不知道人类下一步将走向何方,但我们可以肯定的是,人类可以在打碎这些镣铐之后继续前进。

佛罗伦萨安杰利科大展:致敬文艺复兴先声

弗拉·安杰利科(原名圭多·迪·皮耶罗Guido di Piero,亦称菲耶索莱的乔瓦尼修士Fra Giovanni da Fiesole;约1395年生于穆杰洛的维基奥,1455年卒于罗马)以独特的艺术风格著称——既承续晚期哥特的传统,又融汇初兴的文艺复兴理念。他的作品因对透视与光线的巧妙运用而闻名,开创了人物与空间关系的全新范式,其创作核心是对神与人关系的思考。

武田田评《心智、现代性与疯癫》|社会学家的《物种起源》

2016年,哈佛大学出版社出版了格林菲尔德“民族主义三部曲”的终结篇《心智、现代性与疯癫:文化对人类经验的影响》(Mind,Modernity,Madness: The Impact of Culture on Human Experience)。九年后的2025年1月,这部著作的中文版终于面世。从标题来看,这本书似乎与民族主义没什么关系,但实际上它仍然是格氏毕生致力于的民族主义研究的一部分。三部曲的前两部分别是《民族主义:走向现代的五条道路》和《资本主义精神:民族主义与经济增长》。作为涂尔干和韦伯的忠实门徒,格氏坚信集体意识对现代社会的塑造作用,而民族国家意识/民族主义则是“现代文化的根基和框架”(《心智、现代性与疯癫》,第6页)。《民族主义:走向现代的五条道路》开宗明义,阐述了民族主义为何出现、如何出现及转型,以及不同形式的民族认同和民族意识怎么转变为制度性的习惯与文化模式。《资本主义精神:民族主义与经济增长》接着聚焦在资本主义经济模式上纵深论述,分析现代经济有别于以往所有经济形态的根本原因,认为其持续性的发展取向和意识正是民族主义的产物。两本书对涂尔干和韦伯的回应清晰可辨。

第二部出版十三年后,第三部方才问世。在漫长的十三年里,格氏对民族主义的思考更加深入幽微,穿透宏观的经济、政治、道德和习俗,潜入“个人生存体验中最为隐私的角落” (第6页)。《心智》一书的核心论断如下:精神分裂症、躁郁症和重度单向抑郁症这三大“精神癌症”是现代文化的产物,由于现代性本身就是由民族主义造成的,故而这三项精神疾病也是民族主义在全球发展的结果。

谈到“层展”,就不得不提美国著名的凝聚态理论物理学家菲利普·安德森(Philip W. Anderson),正是安德森在1972年发表于《科学》杂志的论文里提出了层展这个概念。安德森认为,尽管现代物理学致力于不断打碎物质、研究其更加深层细分的结构,但是即使我们已经将万事万物还原为了基本单元和基本规律,并不意味着我们可以从这些“基本”(fundamentals)出发构建复杂的物质世界。从原子到分子,从分子到生物乃至人类社会,向上跨越不同物理层级,新现象不是旧现象的简单排列组合,而是自然而然地emerge出来的(国内也有把emerge翻译为“演生”或“涌现”的,但似乎都未能表达出原词那种生机勃勃、出人意料的自发特征)。 “每个层次的规律不能等同于下一层次规律的应用。高层次规律向低层次规律的还原是原则上的,新的规律出现于从低层次向高层次的层展中。”(施郁:《层展论的旗手——菲利普·安德森》,《自然杂志》第43卷第1期,2020年,78页)

格氏借层展概念应用于社会学,其实是把物理学、生物学和人文社会科学想要研究的对象视作一体,这个对象就是人类世界的现实。物理学负责现实的物质层级,物质层展到有机层级由生物学负责,有机层级再向上层展就进入文化层级,而文化依托于人的心智(mind),这一层级进入象征现实。低层级的规律无法适用于高层级,但高层级规律的应用必须依赖低层级的支持。以心智为例,它是象征性的、由文化决定的,但是它必须在大脑这个生物实体中运作,文化没办法决定大脑的构造。高层级须以低层级的结构作为边界条件(boundary conditions)。

《心智》试图勾勒出人文社会科学的崭新研究范式,并为之提供范例。“如果我们能够把精神疾病解释为受开放的现代文化影响的心智或意识的一个功能表现,我们便可以大概像研究地球引力或物种演变那样,开始科学地研究有关心智的非物质性的现实。”(32页)

《心智》遂将历史作为其主要研究路径和证据。在“心理学”这一部分,格氏从病原学和流行病学的角度梳理了精神分裂症研究的前沿科学证据,主要目的是证明这两个领域的前沿研究并没有解释清楚该疾病的病因,不少结论含糊其辞,甚至互相矛盾。她援引涂尔干的观点,认为“在解释的整个进程中,下定义或详尽描绘是第一步”,而不能准确界定精神分裂症的本质并为其下一个恰当的定义正是这一“研究领域的阿喀琉斯之踵”(160页)。在接下来的梳理中,格氏主要以路易·萨斯的理论专著《疯癫与现代性:现代艺术、文学和思想领域的理智丧失》(Madness and Modernism: Insanity in the Light of Modern Art,Literature,and Thought)和西尔维娅·娜莎的传记作品《美丽心灵:诺贝尔获奖者数学天才约翰·纳什的一生》(A Beautiful Mind: The Life of Mathematical Genius and Nobel Laureate John Nash)为分析对象,试图从理论和实例两个方面证明“以民族主义原则为基础的现代社会极易导致人类心理失范,进而使得个人身份意识(‘关系的自我’)变得问题重重。不健全的个人身份意识势必继而导致意志受损”(199页)。

在梳理躁狂抑郁症的前人研究时,格氏则干脆从头到尾点评了古德温和贾米森的权威专著《躁狂抑郁症》(Manic Depressive Illness),结论是这本建立在神经生物学最新研究成果基础上的专著对认识和解决躁狂抑郁症毫无用处。只是从生物学角度讨论精神疾病,就好像无论在哪儿丢了东西,都要到明亮的街灯下去寻一样,可谓缘木求鱼。这部分的实例则选自贾米森本人的自传《躁动不安的灵魂》(An Unquiet Mind),并不无遗憾地指出:贾米森虽然在写自传的过程中达成了某种自我疗治,但是由于方法总在生物学事实上打转,她永远无法根治这个可怕的痼疾。

格氏特别摘引了《躁狂抑郁症》结论部分充满信心的展望,评论说:“一篇关于躁郁症的科研文本,却大量使用将来时态和虚拟语气,这一做法或多或少让这类文体本应具有的严肃性打了折扣,也可以说让这个本来非常严肃的话题失去了其沉重的分量。”(278页)这句评语很有意思,不仅起到了将论述的方向从现有生物学现实转到文化诱因的作用,而且特别凸显了语言文字表达的重要性。如果说达尔文最热衷于观察的样本是化石碎片,格氏最热衷于观察的样本则是最能够反映人类象征性现实的载体——语言。

在接下来篇幅最长的“历史”部分,《心智》回溯了精神疾病从英国开始、经由欧洲大陆蔓延到美国并登峰造极的历史过程,引用、转述和阐释了大量历史、文学、哲学、医学文本;通过观察这些样本,尤其是样本中语言的演变,来判断精神疾病的演化进程。

格氏认为,在某个词被创造出来之前,这个词所代表的文化现象是不存在的。只有当社会出现了某种文化现象、人的心智试图理解它的时候,才会诞生新词;而新词反过来又塑造强化了心智的认知,进而影响社会现象。例如:抱负(aspiration)、成就(achievement)和成功(success)从十六世纪的英格兰开始获得现代释义,原先的贬义或中立词义消失,积极词义保留。这准确反映了民族主义在英国的滥觞,“人民主权”使得“人”的概念得到重新诠释,“人成为一种机体、一种自治而自尊的状态、一个有责任且有能力为自己命运负责的个体”(351页)。民族主义兴起的现象催生了新词诞生,新词在使用过程中被人们不断诠释理解,人们的理解引发新的现象。

将民族主义与精神疾病紧密联系在一起,首先需要清晰地界定民族主义和现代文化,为接下来的阐述设置基本前提。以下定义是格氏数十年民族主义研究的基石,也是她使用最为圆熟的理论工具:(1)文化是人类生活的首要经验现实;(2)现代文化由民族国家意识塑造,而文化又塑造了心智;(3)民族主义包含世俗化、生而平等和人民主权三部分,这些都让人得以掌握自己的命运,同时意味着人无法拥有明确的身份认同。换言之,人类与文化共同生长、相互塑造;民族主义兴起以后,世俗的经验世界取代超自然的上帝成为文化关注的焦点,西方文化因此转变为现代文化;由于现代文化由民族主义塑造,必然包含认为社会所有成员皆平等的观点,在此文化中的人们便难以形成个体身份认同。

在此前提下,格氏再次援引涂尔干来提出推论:所谓社会失范(anomie)乃是文化无力向人们提供指引。“一个社会越早将自身定义为民族,心智错乱就越早在这个社会出现。而且,对于平等和自由的理想越执着,在社会、政治和经济制度中越好地落实民族主义的两大原则(平等主义和人民主权),精神疾病就会越普遍。”(34页)也就是说,现代精神疾病的成因是民族意识塑造的现代文化导致了集体心智故障。

与此同时,民族主义的优点显而易见。正如《资本主义精神:民族主义与经济增长》中所言,民族主义诞生后,把经济发展当成是确保民族成员尊严和国家威望的主要手段,因而不断发展经济。英国之所以成为世界上第一个现代经济体,正因它是世界上第一个民族国家,英国在都铎王朝的迅速崛起建立在该王朝肇始的民族主义根基上。受到英国崛起的影响,欧洲各国依照与英国地理距离的远近依次接受民族主义思想,在经济发展、国力增强的同时依次出现社会失范现象;每一个民族对精神疾病从初识到不得不接受的过程都深深地打着民族主义的烙印。

十七世纪下半叶,爱尔兰人把疯癫叫做“英国坏脾气”(English Spleen),然而在爱尔兰民族意识快速发展的刺激下,到了十八世纪中叶,它已经成为了“爱尔兰病”(Irish malady)。海峡对岸的法国人一开始将英国人的疯癫归咎于岛国变幻无常的天气,但经过了启蒙运动以后,法国的高级知识分子阶层同样产生了“倦怠”(ennui)。夏布多里昂将这一状态描绘为“隐秘的焦虑和令人窒息的激情的活力交织在一起”,并认为该现象的产生受到了卢梭《一个孤独散步者的遐想》的启发(464页)。 十九世纪初,法语里已有专门的词“精神异化”(alienation mentale)来形容遍及社会各个阶层的精神疾病,这一社会氛围显然深刻地影响到了1843年从德国来巴黎工作的年轻知识分子卡尔·马克思。格氏将马克思描绘为一个在多重民族、文化和种族身份中饱受精神折磨的天才,认为真正促使马克思着手分析资本主义经济体系的并不是现代社会的经济形式,而是现代社会的精神疾病——“《1844年哲学经济学手稿》中的异化概念与我们今天所说的精神分裂症症状(以及谱系障碍)惊人地相似”(498页)。

十八、十九世纪德国政治上的分崩离析和经济上的落后迟缓是其精英阶层快速萌发民族主义思想的重要背景,但也导致知识分子对精神疾病的研究仅限于狭小的学术圈子,带有强烈的哲学和浪漫主义色彩。大量的受教育者在社会地位上虽然略高于普通民众,但经济上仍处于社会底层,这些“失范的最大受害者”随即掀起了“狂飙突进运动”;“六名主要的狂飙运动成员中,有四名在今天会被认为是精神病患者”(525页)。歌德的《少年维特之烦恼》在德国乃至欧洲风行,正因为小说为读者“无法逃脱的痛苦找到了一个可以接受的解释”,即通过自杀“结束无法忍受的存在,并一举实现了自我”(531页)。 俄国的民族主义由彼得大帝和亚历山大二世的两次改革带来,因此是自上而下推进的,花了很长时间才深入到市民阶层。最先受到民族主义影响的是知识分子,最先精神崩溃的自然也是他们,十八世纪九十年代产生了一波俄国知识分子的自杀潮,不过因为人数较少很快过去。二十世纪初,农奴解放四十多年后,数百万人涌入城市,接受教育,成为中产。他们的身份模棱两可,被称为“混合阶层”(raznochintsy),成为罹患精神疾病的重灾区;而他们当中“绝大多数人成为了革命者,只有少数人真正发疯或因此自杀”(551页)。

早在美国成为国家之前,疯癫就伴随新移民来到了这片土地。欧洲国家接受民族主义思想的时间和事件清晰可辨,故而可以梳理上述每个国家受到精神疾病侵害的轨迹。然而,对于美国这个生而具有民族意识的国家,格氏认为研究的核心问题不应再是“疯癫何时到来”,而是“随着自由和繁荣程度的增长,以及众多过去失权群体地位上升、选择增多,精神错乱的患病率有没有上升”——答案是肯定的。在引述了大量的相关数据分析和研究结论后,格氏点评道:“文明的进步是罪魁祸首。美国文明正在以惊人的速度前进;这个年轻的国家准备超越其旧世界的所有对手。技术革新也必然导致人们命运的频繁逆转……突如其来的繁荣和逆境都会让人疯狂。”(631页)在美国高速发展两百多年后,格氏不无惋惜地指出,“那些患有轻度的、普遍的、全美国都有的精神疾病的人,即神经衰弱患者,代表了整体上的美国文化”(660页)。

《心智》的历史部分旁征博引、洋洋洒洒,显示出作者强大的语言功底(格氏精通英语、法语、俄语、德语、希伯来语)以及文献检索、阅读和分析的能力。读者循着历史路径徜徉于由象征性现实的海量样本搭建起的样本库,最终走向令人惊异的结论:启蒙运动与民族主义共生,共产主义理想和浪漫主义运动拜民族主义所赐,俄国革命因民族主义而起,而美国文化本身就是民族主义的。民族主义在为这些国家带来发展和富足的同时,也让人民染上了无法摆脱的精神疾病。

相似的惊异情绪也曾为十九世纪末阅读《物种起源》的读者所感知,令他们大为震撼、难以接受。在之后一个多世纪中,遗传学、博物学、古生物学、分类学等领域的科学家反复试验、不断研究,将达尔文的自然选择、孟德尔遗传学、群体遗传学、生态学、古生物学证据等整合为一个强大的统一理论框架“现代综合进化论”,进化论才终于成为科学共同体的共识。直到今天,仍有相当数量的公众拒不承认进化论。

邱源媛评《明代女真史》|八旗共同体的形成

借助满文文献,该书对学界存在争议的汗号、国号、年号等问题进行梳理和释疑,认为努尔哈齐的汗号abka geren gurun be ujikini seme sindaha genggiyen han 的译文很多,译作“天任抚育列国之英明汗”是最准确的,即上天委任抚育各国之英明汗。许多学者将此翻译为“承天命养育列国英明汗”“承奉天命养育列国英明汗”等,而认为汗号中含有“天命”年号的性质,不够准确。abkai fulingga(天命)与abka……sindaha(天委任)的含义是有区别的。但此汗号已具有蒙古语“合罕”的含义,故此次称汗,具有北方游牧或渔猎民族称汗建国的性质。

关于天命、天聪作为年号问题,蔡美彪先生早有疑问之论,但未得到学界认可。本书根据《满文原档》的记载,认为努尔哈齐时期并没有“年号”,而是以干支纪年和岁次纪年。在后修的《清太祖高皇帝实录》里,对此次进表称汗的记载中,附加“建元天命,以是年为天命元年”,看似天命年号在称汗建国时已使用。但在当时的文献中,并未见到该年号,而在《满文原档》中纪年仍用干支纪年,《实录》里从天命二年始用“天命太祖英明汗第二年”,满文为abkai fulinggai taidzu genggiyen han i jai aniya,可以推测,天命年号应该是皇太极时期编修《太祖太后实录》时才确定的。从满文档案来看,努尔哈齐时期纪年方式是干支纪年,故“天命”并非当时的年号。如“天命”一样,“天聪”亦并非年号,乃天聪汗第X年之纪年方式在汉文中的简写,满文为sure han之第X年。sure han乃皇太极之汗号,为“聪睿汗”之意,其中并无“天聪”之“天”(abkai)的含义,因而满文原意与汉文是对不上的。年号“崇德”,满文为wesihun erdemungge,字意与汉文相同,乃入关前之真正年号,亦为针对“崇祯”年号之产物,乃因皇太极将自己之“崇敬道德”,比之“崇敬祯祥”更高一层之故。皇太极称帝后才有年号,或许更能阐释中国历史上自汉武帝设定年号以来,帝有年号、汗无年号的年号使用特征。 至于aisin gurun国号之aisin,在万历四十四年(1616)之前已使用,如在万历四十一年(1613),出现sure kundulen han amba gurun be isabufi,aisin doro be jafafi banjire 之语,汉文译作“聪睿恭敬汗集成大业,执金国之政”(《内阁藏本满文老档》太祖朝第一函,满文见第一册,78页;汉文见第十九册,第6页),此处aisin doro或可译作“金政”,但可知在此时已用aisin为政权名称,此大概与建州女真一直认为“大金乃我远祖”“幹(斡)朵里乃大金之裔”的认同有关。努尔哈齐曾多次表露此观点,如天命四年三月对朝鲜称,julge meni aisin dai ding han de(昔我金大定帝时),天命六年三月对汉人称julge meni aisin han(昔我金帝)、julge suweni nikan i joo hoidzung joo kindzungjuwe han inu meni aisin han de jafabufi(昔尔汉人之赵徽宗、赵钦宗二皇帝,亦为我金汗所俘)等,均可反映出努尔哈齐对金朝作为其先祖的认同,因而在建州女真人中多仍沿用“金”作为国号,此问题日本学者神田信夫、河内良弘均有专论。1616年努尔哈齐建国称汗后,将aisin定为国号。国外学者一般称之为“爱新国”,乃女真语直译。但在当时汉文的史料,将其称作“金”或“后金”。还有学者认为称“金”尚可,称“后金”欠妥,其实在《满文原档》天命六年三月二十一日中,出现了amaga aisin gurun i han solho han de bithe unggirengge(后金国汗致书朝鲜国王)的用法,虽然较少,但仍可知道满文是有amaga aisin gurun(后金国)一词的。但如此书写,仅见此国书,无普遍性,故应以aisin gurun为准。另从当时该政权的印abkai fulingga aisin gurun han i doron,即“天命爱新国汗之印”来看,aisin gurun应该最为准确。至于“大清”国号之语义,如“大元”(daiyuwan gurun)、“大明” (daiming gurun)等国号一样,来源于汉语。满文之daicing,乃汉语“大清”之拼写。按古代国号必有所典之制,“大清”一词,或典出《管子》卷十三《心术篇》中的“镜大清者,视乎大明”,以及《管子》卷十六《内业篇》中的“鉴于大清,视于大明”,乃针对“大明”之国号。近来有学者认为来源于蒙古语“daičing”(英勇之意),音虽相近,然与历代定国号之史实不符。且如前引,天聪九年十二月皇太极告祭其父表文所言,“蒙古诸国尽归一统,惟有明国尚为我敌”,因而商定国号,要针对敌国明朝。另按五行之说,金木水火土相生相克,明以火旺,清以水兴,水可灭火,乃清将灭明之寓意。当时在金国有大量儒臣,汉文化影响较大,且努尔哈齐既通五行,并影响其子侄,皇太极在各方面受儒家思想影响较大,因而,此说应该更符合“大清”国号之本意。

以上利用满文文献进行考订,解决了学界长期以来的争议。对“天命”“天聪”作为年号释疑,只能让学界明确其来历,不可能废止不用。而对国号的考订,可以纠正将“金国”写作“大金”“后金”等错误用法。

什么是“激浪派”,它跟中国有什么关系?听策展人讲

Seen and Remembered by the Mountains: Polyphonies of Friendship in Liangshan 群山所见与所念:凉山友谊的复调之歌

潘玮琳评《以竹为生》|重新认识现代中国工业化中“看不见的劳作”

《以竹为生》的上述观点,源自作者对“结构性约束下的日常生活”的持续关注。近年来,艾约博曾发表过关于文浩(Felix Wemheuer)的《毛泽东时代中国的社会史:1949-1976》(A Social History of Maoist China,1949–1976,2019年)、罗伯特·克莱夫(Robert Cliver)的《红绸:中国长三角丝织厂的阶级、性别与革命》(Red Silk:Class,Gender,and Revolution in China’s Yangzi Delta Silk Industry,2021年)、周淑萱的《从林场到锯木厂:劳动、性别与中国国家的叙事》(From Forest Farm to Sawmill: Stories of Labor,Gender,and the Chinese State,2024年)等海外中国学新作的书评。这些著作均关注并讨论二十世纪下半叶中国产业变迁中的劳动再组织,尤其是性别如何在劳动控制与分配中被制度化的问题,呼应并延续了艾约博对国家工业化叙事的反思。

在《以竹为生》之后,艾约博投入了关于四川、陕西和华北农村家庭妇女纺织的民族志与历史学研究。从造纸业男性工匠的技能与劳动地位,转向女性的家庭手工劳作,他依然试图解释,这些被边缘化的劳作,如何在国家工业化话语下持续存在,并在地方社会中发挥关键作用。艾约博注意到,在共和国的前三十年,即便国家大力推动工厂化生产,农村妇女依旧长期从事费时费力的家庭纺织。除了特定历史时期存在的制度性短缺,家庭纺织的“社区再生产”(community reproduction)功能亦至关重要。这种非正式的、甚至被贬低的家务性劳动,不仅是一种物质生产,更是农村日常礼仪循环(嫁娶、丧葬、馈赠)中必不可少的交换媒介。农村妇女的纺织、养猪、拾柴、采集等其他非工资性劳动,被国家隐形吸纳,并且成为农村社区运行的必要支撑——这正是国家经济发展背后“看不见的劳作”。 从“去技能化”到“看不见的劳作”,艾约博的研究逐步将技术史、劳作史与性别史交织在一起,转向社会再生产功能的探讨。社会再生产涵盖生育、抚育、教育、家务、食物与衣物制作、礼物交换与人情往来等活动,它既与生产相对,又是生产的前提。地方层面的社会再生产,不仅在家庭内部展开,还通过社区互助、宗族关系、礼仪循环与地方市场维系着自身的延续和稳定,这正是所谓的“社区再生产”。 在《以竹为生》中,尽管没有刻意强调这一概念,但作者对夹江山区的社区和宗族、市场和社区以及家庭生产的分析,实际上揭示了类似逻辑。他特别强调“技能的共同体”(详见该书第二章“夹江山区的社区和宗族”),指出造纸不仅是经济活动,更是一套嵌入社会关系的技能体系,既包括打浆、刷纸的技术性知识,也包括如何寻找买家、与邻居相处的社会性技能。这些技能更像是一种社会资本,通过亲属关系、婚姻、学徒制与村落网络,被管理与传递。夹江山区的经济活动完全是围绕这种社会资本展开的,因此,社区内部联结的核心逻辑超越了单纯的血脉继嗣。

正是基于这一认识,艾约博进一步提出,二十世纪国家主导的工业化“在很大程度上是对技能、知识、技术掌控的再分配”,他甚至认为,在技术转型的层面,“中国的革命”是“技术掌控权大规模地从农村转移到城市,从一线生产者手中转移到管理层精英手中,从女性身上转移到男性身上”,而中国的“城乡分野部分地是由于城乡之间在知识分配上的变化所造成的”(导论,第2页)。

笔者的研究聚焦抗战时期西南地区造纸工业的技术创新与生产调整,因此,也将视野延伸到了成都与乐山之间的夹江山区。二十世纪战争的一个突出特点是以工业经济为基础的全面战争,因此生产动员成为战争的一个重要组成部分。纸张是战时重要的军事资源。在战时经济体制下,世界各国不约而同地增强了自给自足意识,采取战略物资的统制政策并寻求生产能力提升的技术创新。战时中国也概莫能外。抗战军兴,国民政府迁都重庆,在西南地区形成新的政治、文化、工商的中心,也开始在《西南西北工业建设计划》的整体规划下,对西南地区传统手工纸的“山乡造纸”模式进行改造,将利用现代化学工艺改良中国竹纸的科学实验和战时自主工业体系建设的进程联系起来。这正是《以竹为生》里夹江造纸业命运发生急剧转折的开端。

艾约博对于战时来自沿海地区的技术专家进行的“自上而下的改革”予以严厉批评,认为这些五花八门的改革提议,“从廉价可行的方案(从水泥浸池,使用更剧烈的化学剂)到天马行空的方案(撤销所有用竹浆制纸的工厂,代之以木浆制纸的工厂)……几乎全都认为手工业生产技术是低效和浪费的,这往往显示出他们对当地情况一无所知”。(121页)出于对专家“套取”槽户生产知识的批判性看法,他仅用五页篇幅描述了战时的竹纸改良。而笔者的研究,恰好关注的是艾约博并未过多着墨的这些技术专家。战时中国的造纸专业人士与实业家,亟力发展“新兴纸业”,改良土纸,希望找到一种既可突破生产原料限制,又可与分散型手工作业的生产方式相结合的应急办法。以中央工业试验所纤维研究所为代表的科学家设想将现代造纸的化工原理或生产工艺,经过最大程度的精简,应用到西南地区特有的植物纤维材料上,并通过系统地组织、帮扶和管理生产厂家或槽户,实现在完全人力或半机械设备的有限生产条件下最大限度的生产动员。他们在战前和战时所进行的大量民族志调查、实验室研究和试验工厂建设的种种努力,及其对战后中国造纸业发展方向的影响,构成了《以竹为生》叙事的另一侧面。

《以竹为生》不仅让我们重新理解了传统手工技艺在现代化语境中的存续与边缘化,也提示我们去追问:在国家叙事与地方实践之间,哪些劳作被记录,哪些劳作被遮蔽?对于笔者所关心的课题而言,战时造纸技术专家们的故事,或许是另一个层面的“看不见的劳作”。从这个意义上说,对夹江手工造纸业的再考察,不只是对一个产业命运的补白,更是对现代中国工业化与知识生产多重逻辑的再揭示。

专访|陈辉:老漂族与转型中国家庭的分离与团聚

离开老家到异地给子女带孩子的老年人,正成为中国城市化进程中一个独特而庞大的群体,被媒体称为“老漂族”。2015年国家统计局数据显示,老年流动人口中有43%是照顾晚辈生活的老人,将近800万。他们像候鸟一样,在故乡与子女所在城市之间迁徙,承担着抚育第三代的重任。

西北农林科技大学人文社会发展学院教授陈辉在其新书《银发摆渡人》中,通过对老漂族的深入调研,揭示了当代中国家庭正经历的结构性困境:核心家庭因精细化育儿和职业压力而发生抚育功能超载,不得不依赖老人支持;家庭内部代际权力失衡,传统的无限责任伦理与现代个体化诉求之间存在张力。