文章

让电纸书阅读记录可视化:Kindle越狱必装插件KoReader入门指南

摘要:让电纸书阅读记录可视化:Kindle越狱必装插件KoReader入门指南

批注:确实有一台Kindle,有时间尝试一下。

澎湃思想周报|QAnon的隐秘潮流;社会心理学崩坍的剖析

摘要:QAnon是一个阴谋论运动,主张唐纳德·特朗普正在与美国政府中的一群撒旦邪教恋童癖成员展开秘密战争。信徒们认为,在一场名为“伟大觉醒”的事件后,一个叫做“风暴”的事件即将来临。这场类似于圣经中的报应的风暴将会让他们的敌人被监禁、在军事法庭审判,甚至被处决。这个阴谋论看似注定会保持边缘化,但在最高潮时,特朗普在一次电视市政厅中公开承认了这一点,QAnon的标语出现在1月6日冲击国会大厦的暴徒衣服上,并且被一些试图推翻2020年总统选举结果的律师宣传。它导致了绑架案、追车事件、胡佛大坝的武装对峙,甚至一位黑帮老大的谋杀。

摘抄:QAnon是一个阴谋论运动,主张唐纳德·特朗普正在与美国政府中的一群撒旦邪教恋童癖成员展开秘密战争。信徒们认为,在一场名为“伟大觉醒”的事件后,一个叫做“风暴”的事件即将来临。这场类似于圣经中的报应的风暴将会让他们的敌人被监禁、在军事法庭审判,甚至被处决。这个阴谋论看似注定会保持边缘化,但在最高潮时,特朗普在一次电视市政厅中公开承认了这一点,QAnon的标语出现在1月6日冲击国会大厦的暴徒衣服上,并且被一些试图推翻2020年总统选举结果的律师宣传。它导致了绑架案、追车事件、胡佛大坝的武装对峙,甚至一位黑帮老大的谋杀。

摘抄:尤其是在2020年,越来越多的QAnon相关视频、纪录片开始出现,借助美学吸引观众。这些视频如《权力的陨落》、《阴影之外》和《大流行:COVID-19背后的隐藏议程》等,逐渐让QAnon在更广泛的群体中传播,特别是在反对儿童贩卖的名义下,QAnon在“拯救孩子”的运动中获得了更多支持。

QAnon通过这种方式渗透到主流社会,并未像许多人认为的那样消失。相反,它通过伪装和不断适应变得更加隐秘和有影响力。与此同时,QAnon的核心人物和支持者也在不断变化。最初的一些支持者,如戴夫·海斯、莉兹·克罗金等,已经被新一代的QAnon支持者超越。这些新一代支持者利用社交媒体平台进行更加隐蔽的传播,通过使用模糊的语言和符号来躲避审查,从而继续扩大QAnon的影响。

摘抄:QAnon吸引大量支持者的原因之一,是它能够在生活压力大的情况下为人们提供一种简单的解释框架,帮助他们理解复杂的社会问题。支持者往往把自己视为“数字士兵”,认为他们正在揭示一个巨大的阴谋,并推动世界走向更好的方向。在面对经济不平等、社会隔离等问题时,QAnon为一些人提供了心理上的安慰,使他们在无力感中找到一种“行动”的意义。

近日, Cody Mello-Klein在《西北全球新闻》的报道写到了学者塞利亚·皮尔斯(Celia Pearce)的新书《玩乐框架》《Playframes》。这本书探讨了“游戏”这一概念如何与美国极右翼政治相关联,揭示了游戏文化如何被极右翼势力利用,进而扭曲现实世界的政治和社会行为。皮尔斯解释了这种“玩乐框架”如何在极端情况下变得危险。

皮尔斯的研究从2000年代初的替代现实游戏(ARGs)开始,讨论了这些游戏如何设计出模糊现实与虚拟世界界限的玩法。这些游戏要求玩家参与到一个跨越虚拟和现实世界的复杂叙事中,其中包括从互联网到现实世界的线索寻找,通常还带有阴谋论的色彩。这些游戏在给玩家带来强烈沉浸感的同时,也暴露了将游戏化元素应用于现实世界阴谋的潜在危险。

皮尔斯认为,替代现实游戏的设计师早就意识到这种游戏机制可能会被用于更黑暗的目的。而这一点在QAnon阴谋论中得到了验证。QAnon的传播与替代现实游戏文化紧密相关,因为QAnon的创始人“Q”经常用“这不是游戏”(This is not a game)这样的口号,这一表述来源于ARGs文化中的“游戏”元素,但在QAnon的背景下却被用来强化虚假的叙事。

在生成式人工智能高歌猛进的今日世界,莱斯提出的问题显得愈发重要。著名进化生物学家、《自私的基因》一书作者理查德·道金斯近日在其网站(“The Poetry of Reality with Richard Dawkins”)发布了他和ChatGPT的对话,讨论的核心即是ChatGPT是否具有意识。道金斯认为ChatGPT通过了图灵测试,但它否认自己拥有意识,道金斯因此问ChatGPT是否认为图灵测试是一个无效的标准。ChatGPT在回答中提到,艾伦·图灵提出的图灵测试是一个行为测试,它的基本意思是:如果一台机器在进行对话时,人类无法可靠地将其与另一人类区分开来,那么这台机器就应该被认为是 “智能的”。需要注意的是,这是一个功能性和外在意义上的智能测试(“机器如何展现行为”),而不一定是对意识的测试。因此,ChatGPT可能在道金斯的评估下通过了图灵测试,但这并不意味着它有人类那样的主观体验、情感或自我意识。

日常工具包:关于通用生产环境的讨论

摘要:本文介绍了一种基于日常工具的通用生产环境构建方法,核心思想是将电脑视为材料的游乐场,而非软件的堆砌。作者推荐使用系统自带或开源软件,例如文本编辑器(处理文本、批量操作)、浏览器(阅读多种格式文件、批量翻译)、自动化工具(Shortcuts、Automator、Keyboard Maestro,结合脚本实现自动化),以及预览工具(图片处理、PDF编辑)。作者强调材料视角的重要性,认为熟练运用少量工具即可完成大部分任务,避免陷入消费主义的陷阱。

摘抄:以上种种弊端,根源在于讨论参与者只是闷头相斗,没有抬起头来尝试观察日常环境。此处的“日常”难有严格标准,盖各人各异,就像北方人所谓的家常菜,在南方人看来或许就丰盛如年夜饭(至少就食材用量而言)。但如果继续深挖,则不难发现,所谓的日常环境,其实是由一系列物质材料组成的,而不是一堆小工具的简单拼凑。如果我们放弃把电脑看作软件缝合怪,转而把它当作一个堆满了原材料的游乐场,那么你就可以针对材料选择工具。在这种基于材料的视角下,各方不必剑拔弩张,不用诘屈聱牙,因为只要大家在处理的同一个问题、面对同一类材料,双方就有继续沟通的基础。

摘抄:我们不妨试着从材料视角出发,看看我们平时在处理什么东西,然后再反过来确定用什么工具。我惊讶于事情之简单:大多数工作其实不用花钱,真的可以放心交给日常工具——通常是原生软件和常见的开源软件——而相当一部分稍微棘手一些的材料,一般也只需要购买少数工具或服务。

89 名飞行学员被停飞背后

摘要:东航新规要求飞行学员必须在6个月内通过ICAO英语和ATA考试,否则停飞。 约89名2018-2021级东航飞行学员因未按时通过考试而被停飞,他们此前已完成大部分飞行训练,面临转专业。 以往停飞主要因飞行不适应或体检不合格,而此次停飞系因东航新规导致。

摘抄:国内飞行员的培养模式主要有两种:一种是航空公司出资委托航校培养,这些学员被称为养成生(高中招飞)或大毕改学员(大学招飞);另一种是航校自主出资培养,然后将学员「卖」给航司。两种培养方式均需要 4–6 年时间。孙澈属于前一种。2018 年 10 月,读高中的孙澈经过初检和复检两轮选拔被东航选中。高考达到中飞院的分数线后,东航与孙澈正式签订培训协议。协议要求,学员在培训周期内取得飞行技术专业毕业资格后,须与东航签订劳动合同。这是一种双向约束,对于学生意味着毕业即有工作,对于公司意味着稳定的飞行员供给。

原本按照正常的计划,大部分学员 4–5 年时间,就能毕业进入航司工作。在这段时间里,他们要经过 2 年的理论学习后,通过私照(私用驾驶员执照)、仪表(仪表等级)、商照(商用驾驶员执照)的理论考试;之后进行真机实操训练,要通过私照、仪表、商照的实操考试,拿到相应执照。然后需通过 ICAO 和 ATA 考试,即民航飞行人员英语等级考试和民航驾驶员执照理论考试,再进行高性能训练(副驾驶过渡训练/高教训练)。这些完成后才能拿到毕业证和学历证。

「有约 20% 的学员会在这个过程中被停飞,不得不转专业。」有十几年飞行经验的一家航空公司机长郑恺告诉本刊,主要原因是不适应飞行或者后续的体检不合格。郑恺说,学员在真机实操训练飞行 11.5 小时后,会面临一个 1.5 小时的检查,评估学生是否适应飞行,学生们称之为「十三筛」。这主要考查他们在飞行中的偏差修正能力、空域动作、起落航线等,「绝大多数被停飞的同学都是倒在这一步」。郑恺的一个同学曾经非常努力,但一上飞机就发抖,「脑子不在状态,甚至反着飞」,只能停飞转专业。

摘抄:孙澈的停飞却与这些严苛的筛选没有关系,而是源于东航新增的一则规定。2024 年 2 月 21 日,东航企业管理平台「东航雏鹰」发布了一条消息⸺《关于明确东航飞行学生培训周期管理的通知》,要求 2018–2021 级东航飞行学生的 ICAO 英语和执照理论考试(即 ATA)必须在 6 个月内通过,否则终止培训协议,即停飞。通知提到,对 2024 年 3 月 1 日前取得商照,但未通过这两门考试的学生,东航将对其所在院校发送「停飞预警函」,并对学生发送「停飞预警告知书」,学生必须在签发之日起 6 个月内通过考试;对于 2024 年 3 月 1 日起取得商照的飞行学生,应在取得商照后的 6 个月内通过相应考试,否则终止培训协议。

郑恺告诉本刊,新规实施以前,ICAO 和 ATA 考试很少让学生停飞。两门考试主要是英文答题,涉及笔试和口试。ATA 考试有 4 次机会;ICAO 考试没有次数限制,但对考试间隔有要求,第一、二次不通过,需间隔 28 天后才能报名,第三、四次间隔 56 天,之后是 112 天。英语不好的学生通常会延长复习时间和增加考试次数,孙澈的同学甚至花费 2 万元报班学习。

摘抄:2024 年 2 月 21 日接到新规通知时,孙澈已经在中飞院待了五年半,他完成了飞行训练,正在等待商照考试。得知新规时,孙澈的第一想法是赶紧考试,「不能拖」。2024 年 2 月底,他通过了商照考试。当年 3 月和 5 月通过了 ATA/A1 和 ATA/A2 的考试,但 6 月底和 9 月底两次 ICAO 考试均告失败。2024 年 10 月 26 日,他收到停飞告知书。他不知如何向寄予厚望的父母开口。他的父亲是电焊工,母亲是餐厅服务员,他上大学期间,父亲因为眼睛受伤停工一年,生活费还是刚工作的姐姐帮忙凑的。最后,还是姐姐开了口,听到消息,母亲忍不住哭了起来,父亲怕他想不开还安慰他。

孙澈觉得航司的新政策对学员不公平。多位学员及家长告诉本刊,学校在去年 7、8 月的暑假并未组织考试,4 月份考试系统升级,不能报名。这意味着学员们实际的考试时间只有 3 个月,未达到新规提到的 6 个月期限。孙澈说,这个时间是十分紧张的,意味着 ICAO 考试几乎没有容错率。此外,由于考位有限,不少学员经历过无法成功报名的情况,孙澈在 6 月初刚刚点进报名系统,名额就被抢光。「有的师兄比我还慢,学了七八年,公司都没有停飞。」

摘抄:一位航空领域的专家告诉本刊,在他看来,航空公司提高对航空英语的要求,具有两面性。一是国外曾有飞行员因为听错空管的英文指令导致空难的情况发生,提高航空英语的要求有益于航空安全。另一方面,提高考核标准或许也有解决疫情导致的学员积压问题的考虑。

广东省交通运输协会智库专家告诉本刊,疫情前,民航处于发展上升期。2013–2018 年,民航运输总周转量从 671.72 亿吨公里增至 1206.53 亿吨公里,每年都有超过 10% 的增长。民航局统计公报显示,自 2013 年全国航空公司执行航班增至 278.0 万班次,比上年增长约 70 万班次后,一直到 2019 年,几乎每年航班量都有约 30 万班次的增长,到 2019 年增至 461.11 万班次。这也正是民航飞行员大量扩招的时期。

摘抄:但突如其来的疫情让航班量面临腰斩式的下跌,航司进入严重亏损状态。民航局统计公报显示,2019 年民航旅客运输量为 6.6 亿人次,疫情防控 3 年,旅客运输量迅速下降,2020 年为 4.18 亿人次,2022 年仅为 2.52 亿人次,只有原初的 1/3。民航局统计公报提到,2020 年民航亏损 974.32 亿,2021 年亏损 842.5 亿,2022 年亏损 2174.4 亿。2023 年,民航业开始恢复,旅客运输量为 6.2 亿人次,全行业运输航空公司运输飞行小时 1220.9 万小时,但仍略低于 2019 年的水平。

「飞机不飞,停在机场晒太阳。」西南某中型航司从业 20 年的机长于洪明说,沿海省份湿度大,疫情防控期间,有的航司甚至将飞机调到西北内陆,以减少对飞机的损害。飞行员一年的飞行小时数也从 850–900 小时,降至三四百小时,飞一趟国际航班就得隔离 7–28 天。飞行员的薪资由基本工资和小时费构成,多劳多得,于洪明的年工资由七八十万降至二十余万,他的同事买了别墅或大平层,「最狠的月供需要六七万元,最后只能卖房」。

资深机长陈建国告诉本刊,航司的成本主要由人员、燃油和飞机成本构成。出于节约成本的考虑,不少航司不再返聘退休员工,减半了新招飞的数量,同时砍掉绩效奖、安全奖,这些奖项能占到工资的 10%–30%。飞机的引进速度也大大放缓。民航局数据显示,2016–2018 年,民航全行业运输飞机期末在册架数从 2950 架增至 3639 架,每年增长超 300 架,但 2019–2023 年,增长在 85–179 架之间浮动,增幅大大放缓。机长于洪明介绍,航司的飞机与飞行员(包括机长和副驾驶)的配比通常是 1:12 或者 1:18,「没有新飞机,也就不需要新的飞行员」。

「积压最多的是学员和副驾驶。」张磊刚刚入职南方某中型航司,现在在办公室做文案工作。他告诉本刊,疫情前,他所在的航司每年新引进飞机 4–6 架,2024 年只有 3 架。现有飞机量能够勉强满足机长的飞行需求,但一架飞机上机长和副驾驶的比例是 1:2,而他所在的航司机长 100 多人、副驾驶 400 多人,两者比例达到 1:4,副驾驶严重冗余。

摘抄:即使能顺利进入航司工作,面临的压力也比以往更重。一名飞行员告诉本刊,飞行员面临的考核和停飞威胁是终生的,这包括一年一次的体检(40 岁以后是半年一次),半年一次的模拟机考核,还有从副驾驶、机长到教员的一级级晋升考试,单副驾驶就有 A 到 D 四个级别。每升一级年薪增加 2 万–3 万元,升至 D 级才会进入升机长序列。郑恺说,他所在的航司,体检不合格会面临停飞;模拟机考试失败,一次没过停飞 15 天,机长会面临降级,严重会降级为副驾驶;副驾驶累计 3 次考机长失败会停止升机长序列,变成终身副驾驶,且由 D 级降级为 C 级。

摘抄:疫情让晋升变得更加缓慢。成为机长是所有飞行员的目标,既是职业生涯的上升,年薪也是副驾驶的 2–3 倍。升机长要求至少 2700 小时的飞行时间和 400 个起落,以及副驾驶达到 D 级。郑恺说,正常 4 年左右能飞到规定小时数,但疫情防控期间,很多副驾驶的飞行小时数只有 300–400 小时。起落是对技术要求最高的,熟练度不够,很多机长也不敢轻易让副驾驶操作起落,张磊所在的航司,大量副驾驶飞行小时数足够,但起落只有 200 个。于洪明说:「飞行是个技术活儿,一个月不飞就手生了,心里没底,上飞机就会更紧张,只能比往常更小心。」这样,他就更不敢让副驾驶飞,怕出事,副驾驶就更得不到锻炼,「有时 2–3 个月不让副驾驶操作起落」,陷入恶性循环。

摘抄:「以前每个月飞 80–90 小时都不累,现在飞 50–60 小时都累。」于洪明说,现在公司每个飞行员身上,多的背了 200 多条限制,少的也有 50–60 条,细致到不能和谁一起飞。于洪明说,两个机长和副驾驶的短板类似,一起飞行会增加风险,就会备注两人不能合作飞行,以降低风险。涉及飞行安全,于洪明说自己能够理解,但有些是他觉得无法理解的。他举例说,有次领导发布了 22 条讲话,飞行员需要全文背诵,「甚至给我们外籍机长翻译成英文,让他背诵」。细微的差错也会面临很高的惩罚。冬天的北方,飞机在早晨起飞前需要除冰除雪,航空公司要求飞行员操作时必须按照标准喊话,驾驶室有录音,「必须一字不差,否则停飞一两个月。皮鞋没擦干净、衣服没有熨烫整齐,都会停飞」。

宋代米友仁郑思肖名迹领衔,大阪市立美术馆重开

摘要:大阪市立美术馆在闭馆两年五个月后重新开馆,举办“名品珍品大公开”展,展出约200件藏品,包括宋代米友仁的《远岫晴云图》和郑思肖的《墨兰图》等中国书画名作,以及日本从奈良时代到现代的绘画、雕塑、陶瓷等艺术品,展现馆藏精华和日本艺术发展脉络。

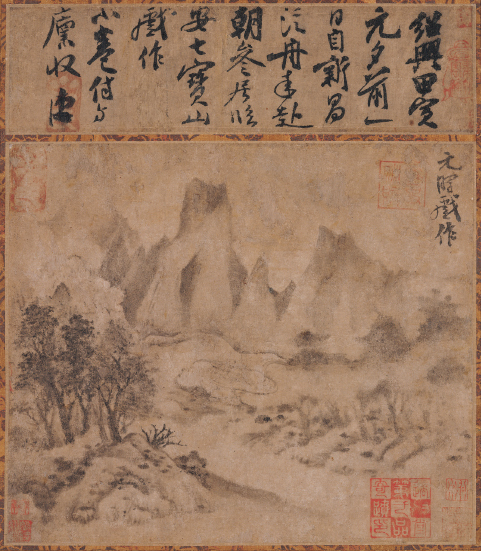

摘抄:展览中包含了两件宋元书画,分别是南宋米友仁的《远岫晴云图》和宋元时代郑思肖的《墨兰图》。其中,《远岫晴云图》描绘了烟雨迷蒙时的风景,远山模糊不清,近树萧疏迷离,一条溪流潺潺自远处绕到观者面前,笔法成熟而挥洒自如,湿润的笔墨,彰显了“米氏山水”的特色。即使远山有勾皴、带染,无点,但仍是不求细节上的相似。有款“元晖戏作”四个字,上方另有横纸又自题“绍兴甲寅元夕前一日,自新昌泛舟来赴朝参,居临安七宝山戏作小卷,付与廪收口”。绍兴甲寅为1134年,米友仁时年48岁。

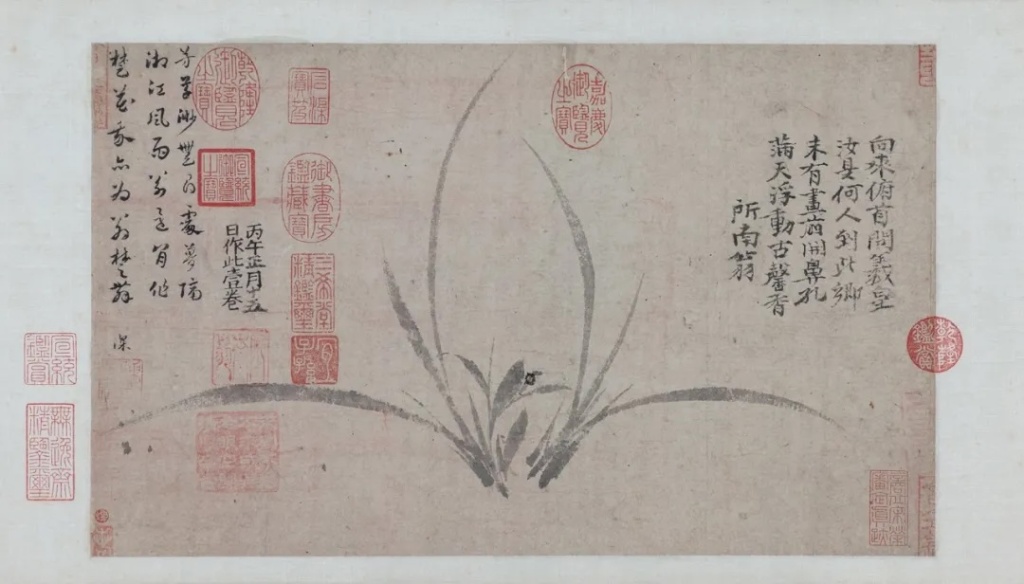

摘抄:郑思肖的《墨兰图》勾画出一丛疏花简叶的幽兰,几片兰叶挺拔舒展,互不相交,清丽而优雅;兰花两朵,一则盛开,另一则含苞。卷中兰叶双侧对称,呈倒八字型分开,中间一矮蹙细茎上幽幽地半开着一朵花蕾,花下无土,根亦似有若无。

“无根之兰”所对应的是宋元之交,文人的心境与气节。宋朝灭亡后,郑思肖不肯事元,故改名“思肖”,“赵”是从“走”从“肖”,思肖的意思是思念赵宋;号所南,表示他心向南方,决不北面事异族。据民间传闻,他隐居吴下,连坐时也必向南,平时,誓不与北人来往,他对事元的朋友,一概断绝关系。

摘抄:《远岫晴云图》和《墨兰图》出自“阿部收藏”(日本关西纺织巨头、知名中国书画收藏家阿部房次郎爽籁馆旧藏)。阿部房次郎所藏160件中国书画,由其子阿部孝次郎于1942年悉数捐赠给大阪市立美术馆,也使之成为全球中国书画收藏的另一重镇。

此次展出的“阿部收藏”还包括,明代文嘉《琵琶行图》、 傅山《断崖飞帆图》,以及清代朱耷《彩笔山水图》、王原祁《林壑幽栖图》和李鱓《风荷图》。

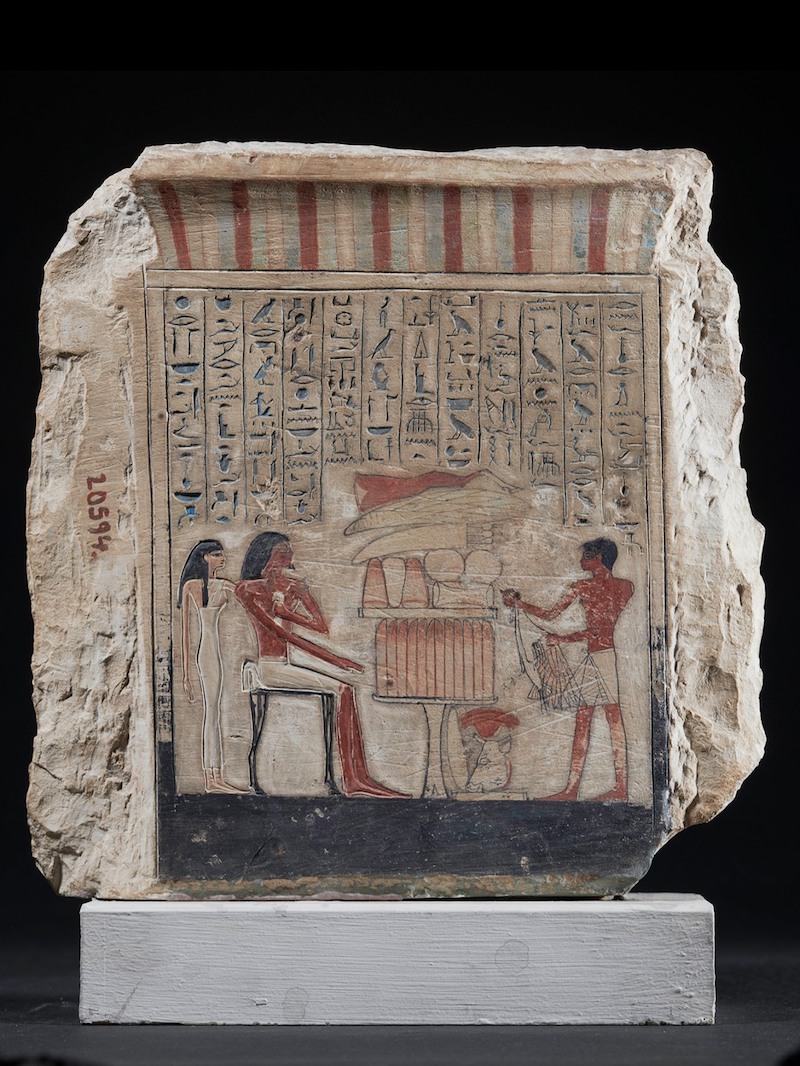

展览中部分中国书画和碑帖作品原为“师古斋”收藏,其名反映了“以古为师”的收藏理念,即通过研究、收藏古代艺术品来理解和传承文化精髓。该收藏偏重于中国艺术,特别是强调历史价值与艺术造诣高超的作品。展览展出的重要中国古代文物还包括汉代《青铜镀金银羽人》、龙门石窟北魏《石造菩萨立像头部》等。

摘抄:江户时代(1603-1868)的日本迎来了工艺美术与浮世绘的繁荣。江户时代是日本美术的高峰期,艺术呈现多元化。陶瓷工艺(如伊万里、九谷、锅岛烧)达到巅峰,展品中的青瓷染付盘,展现了当时高度发达的工艺技术与装饰美学。这件作品整体施以淡青绿色釉,呈现温润的玉质感,与龙泉青瓷有相似之处。染付以蓝色钴料绘制图案,再罩以青瓷釉,使图案在青绿色背景上若隐若现,极具层次感;碗面主纹饰为青海波(即连续排列的弧形波浪纹),象征吉祥、安定、繁荣,是日本传统工艺中常见的吉祥图案,点缀在波浪间的“宝尽”图案,包括如意宝珠、宝袋、宝剑、金锭、宝卷等,象征富贵、智慧、福运。

摘抄:佐伯祐三(1898-1928)是日本近代西洋画的重要代表人物之一,以其独特的表现主义风格和对巴黎街景的描绘而闻名。他在东京美术学校(现东京艺术大学)学习油画,1924年赴法国留学,在巴黎深受后印象派与表现主义影响,形成了强烈个人风格。他的作品以厚重的笔触、独特的色彩、扭曲变形的构图见长,尤其擅长表现巴黎的建筑、街道与都市氛围。

马上评丨“30%考试设为开卷”,教育理应直面AI时代

摘要:全国人大代表建议高考考试70%闭卷考查基础知识,30%开卷考查学生运用AI工具的创新能力,以适应人工智能时代对人才的新需求。教育部部长也表示AI是教育改革机遇,应培养学生批判性思维、创造力等AI无法替代的核心能力,而非培养“人形AI”。 目前高校已开始积极探索AI相关课程。

摘抄:全国人大代表、科大讯飞董事长刘庆峰建议,适时修改新课标、调整新高考要求,并提出创新评价方法,在未来的各类人才选拔中,将现有闭卷纸笔考试权重比例设为70%,确保孩子掌握基本知识,开卷考试比例设为30%,评价孩子使用AI工具的创新能力。这一建议很快引发网友热议。

当前,人工智能的冲击正在改写人才竞争规则,重复性工作正面临被替代的危机。工业革命后,人与机器争体力早已认输;进入人工智能时代,AI可以轻松考出高分,毫不费力写出漂亮的文章,想与人工智能拼识记的结局,不言而喻。在这一时代背景下,教育和教育评价体系该如何顺应变化?

科技爱好者周刊(第 340 期):技术炒作三十年

摘要:本周科技爱好者周刊回顾了过去三十年主要技术炒作浪潮,包括互联网、Java、Web 2.0、云计算、社交媒体、物联网、大数据、区块链和人工智能,并指出成功炒作的关键在于技术本身的突破性及对社会经济的实际影响。文章强调抓住技术风口对个人职业发展的重要性,但也提醒需具备真才实学。此外,周刊还介绍了AI编程大赛、壁画修复新技术、科技动态、文章、工具、AI相关资源及图片等内容。最后,收录了关于高管与普通员工脱节、独立开发、AI及团队协作等方面的观点。

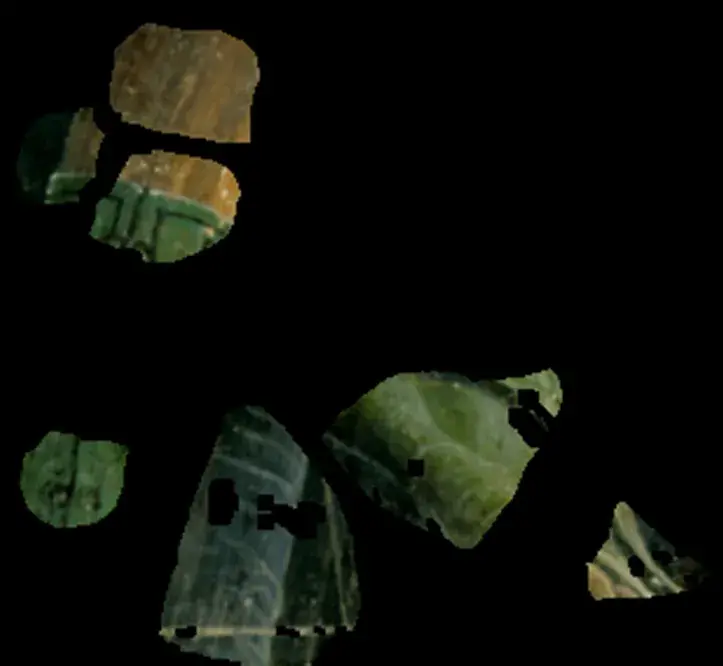

摘抄:修复壁画的新方法。意大利帕多瓦教堂,曾经有一幅巨大的中世纪壁画,非常精美。但是,这幅壁画在1944年的第二次世界大战被炸毁。壁画被炸毁时,人们把墙壁的碎片收集起来,一共有88000多块,存放在博物馆。下面是碎片的照片,这些碎片大概只占原始壁画的10%。

摘抄:碎片的数量太大,缺失又太多,从来没人敢于尝试将它们还原。但是,1992年的时候,博物馆曾经将所有碎片拍成了数码照片。慕尼黑工业大学的数学教授马西莫·福纳西耶(Massimo Fornasier)得知了这件事,决定基于这些数码照片,使用计算机进行壁画还原。这幅壁画在战前,曾经有过一张黑白照片,可以作为修复的依据。

摘抄:马西莫教授的第一步,是将这张照片上色,还原成彩色照片。然后,将碎片进行图像吻合,一块块找到它们的位置。缺失的部分,团队用灰白颜色补全。

摘抄:一家美国生物技术公司,改造了老鼠的毛发基因,成功培养出了长毛鼠。他们下一步的目标,是培育长毛象。

为什么笔记用户要保卫自己的「数字主权」?

摘要:云笔记服务故障引发对“数字主权”的思考。作者反思自身笔记管理经历,指出纸质及手机笔记丢失的风险。 大多数笔记软件“导入容易,导出难”,如同“电子貔貅”,限制用户数据掌控。 作者建议使用开源格式(如Markdown)和多端备份(如Git)保障数据安全,避免软件或硬件故障导致数据丢失。 纯文本格式也更利于利用AI技术进行知识检索和问答,从而最大化知识复利。 最终强调维护数字主权的重要性,即数据自主掌控和不受限制地使用数据。

摘抄:每个大国都会强调掌握「数字主权」的重要性,每个人其实也一样。在劳动不断贬值的今天,我们身上最有价值的其实是塑造了我们个体的那些知识。不过如今大多数人对于保障这些东西始终为自己所掌握非常不在意。

摘抄:大多数商业化的笔记软件都希望增加用户粘度,尽可能让用户留在自己的平台,因此即使主观上并没有通过阻止用户迁移笔记来提高留存率的企图,它们也必然没有动力花费大量成本优化笔记导出这样的功能,这就导致了各种笔记软件普遍上存在「导入容易,导出难」的情况。有用户给这种特点的笔记软件取了个名字叫「电子貔貅」,很形象地展现了当前现状。

「电子貔貅」本身不是问题,问题在于笔记软件的经营状况无法预测。对于云笔记用户来说,没有人知道下一次大故障会不会发生在自己很需要这些资料的某个关键节点;也没有人知道如果数十年后还需要这些笔记,那么自己用的软件能不能经营到那个时候。而不巧的是,知识库以及知识管理就是一个长线投资,需要按年计数的积累之后才会产生效益。而知识复利的前提,是你的知识库不会突然归零。没有人能忍受自己数年心血面临一朝毁于一旦的风险,因此掌握完整的「数字主权」,避免自己的内容被软件垄断,是知识管理的必选项。

摘抄:由于处理能力有限,过去所谓「知识复利」其实包含的内容并不多;但是在2022年大语言模型横空出世之后这一缺点迎来了改善。借助RAG系统(增强检索生成),大语言模型可以对知识库进行总结,充当你的「秘书」,通过检索笔记库的知识为你解决问题。这不仅极大的解决了过去旧笔记吃灰的问题,提高了笔记利用率;而且笔记越多其效果越好,前所未有地发挥出来了「知识复利」的力量。当前而言,比较火热的RAG笔记库系统是Google NotebookLM、腾讯ima;如果你喜欢自己部署开源模型,那么网易QAnything也是一个很好的选择。这些RAG系统的使用方法已经有许多文章介绍过了,在此不再赘述。

美援急凍衝擊:泰緬邊境醫療、教育、庇護與新聞領域拉警報

摘要:美国暂停对缅甸援助,严重冲击泰缅边境医疗、教育、难民庇护和新闻领域。许多缅甸难民子女就读的边境学校面临倒闭,梅道诊所等医疗机构的经费短缺,难民营物资匮乏,流亡媒体记者的资金和签证也受影响。一些组织和个人试图通过寻求其他国家援助或自力更生来应对危机,但未来仍面临巨大挑战。

摘抄:距離泰國邊境小鎮美索(Mae Sot)南方一小時車程「48km」學校裡,共有135位來自緬甸各地的學生及7位老師。泰緬邊境上共有超過70間類似48km功能的學校,專門為緬甸移工與戰爭難民的小孩子提供就學機會。

長期蹲點的記者在泰緬邊境訪問多個NGO,包括知名的梅道診所,看見美援「暫停90天」衝擊:哪些有需要的弱勢族群受到影響?來自台灣NGO的資金、泰國醫院的臨時支援如何幫助學校與診所先撐過來?未來又該如何?

在泰國邊境小鎮美索(Mae Sot)以南一小時車程的村落入口,「三民新村」四字的牌坊相當顯眼,這是後裔居住地常見的景色。數十年來,這個地方除了當地的泰國人、孤軍後裔之外,1990年代也來了大量緬甸移工與戰爭難民。

村落入口不遠處就是名為「48km」的學校,幾道低矮的磚頭牆與木製桌椅組合,讓135名緬甸移工與戰爭難民的小孩在這裡受教育。學校在1998年成立時,多數的學生都是緬甸移工的小孩,但隨著局勢變遷,讓學校多了些逃離戰火的若開族學生;與軍政府戰事激烈時,學校又來了幾位從果敢地區(Kokang)逃過來、會說華語的小孩。

來自緬甸各地不同的族群因為各種原因來到邊境,但大家都希望小孩能有就學機會,把終結流離命運的希望,寄託在下一代。

數十年以來這樣的需求持續升高,70多間功能類似48km的學校散落泰國達省(Tak Province)的泰緬邊界上。透過來自世界各地不同資金援助,提供將近2萬名從5~20歲學生就學的機會。

36歲的索莫昭(Soe Moe Zyaw)在48km學校擔任教師兼校長超過15年,自美國新政府宣布暫緩所有對外援助後,他每晚心情忐忑、無法安眠。

川普今年(2025)「二進宮」後,隨即簽署行政命令,凍結了包括美國國際開發署(USAID)約400億美元(約新台幣1.3兆元)的對外援助預算;這些預算包括了3,900萬美元(約新台幣12.8億元)用於倡議緬甸人權、民主以及人道救援活動的資金。

來自USAID的資金並不會直接進入到類似48km的邊境學校,而是透過各種組織再外溢到這些學校;美援急凍的影響,直接衝擊學生寄宿、餐飲補助與定期健康檢查等計畫。

突如其來的國際援助中斷令索莫昭頭痛,但他說,48km並不是第一次遇到類似的狀況。

摘抄:索莫昭觀察,座落在邊界的學校因為這波美援急凍而受到影響的部分,以每年提供1,500位學生寄宿經費的計畫,最為嚴重──48km學校有20位寄宿學生的經費也是來自這個計畫。

「如果經費被取消,這些學生可能要回去跟父母一起工作,沒有辦法讀書,」索莫昭說。

泰緬邊境長達1,800公里,並不是每個地區都有類似48km功能的學校。因此,部分待在上百公里外工廠工作的緬甸父母,會把孩子送到有學校的區域就學。

為了讀書,有的學生可能好幾年都見不到父母;還有部分學生是戰火遺孤,學校是他們唯一的歸宿。

在美索耕耘超過37年的梅道診所,深受當地人道救援組織、泰國醫療體系以及國際組織的認可,讓梅道診所擔起整合資源的角色。

透過向USAID申請的專案經費,梅道診所每年提供美索附近的邊境學校共1,100個學生寄宿床位,但因為需求大於供給,總共有超過1,500位學生擠在這些散落在邊境上的寄宿地點。

马上评丨调整40年没变的教龄津贴,提升教师荣誉感

摘要:全国人大代表建议提高已沿用近40年且过低的教师教龄津贴标准,以更好地体现教师贡献,增强其荣誉感和职业成就感,并优化教师工资结构,减轻职称评定压力。建议将固定金额标准改为按基本工资百分比计算的动态标准,以体现尊师重教。

摘抄:1985年,国务院工资制度改革小组和原劳动人事部联合颁布了《关于教师教龄津贴的若干规定》,对教龄津贴标准规定为:教龄满5年不满10年的,每月3元;满10年不满15年的,每月5元;满15年不满20年的,每月7元;满20年以上的,每月10元。

教龄不仅体现了教师教育经验的积累,更承载着对教育事业的忠诚坚守。教龄越长,津贴越高,彰显了对教师长期从教的肯定和奖励。在当年教师工资普遍只有每月几十元的情形下,每月3元-10元的教龄津贴占教师总工资的10%左右,确实对稳定教师队伍、提升教师职业吸引力发挥了积极作用,是国家倡导尊师重教的重要举措。

摘抄:如果教龄津贴能水涨船高,建立与教师工资同比例增长的机制,能让教师不再仅仅把目光聚焦于职称评聘,使工资核定更加多元化,更注重教师的实际工作年限和教学贡献。如此一来,教师们能够更加安心地从事教学工作,减少为了评职称而产生的焦虑和压力,营造一个更加公平、合理的教育环境。

马上评丨游戏论|大清律例救得了民国孤女吗?——论《山河旅探》中的情法冲突

摘要:《山河旅探》以民国时期为背景,讲述了小娥为父报仇的故事。小娥因家道中落,杀害了害死父母的仇人,最终被捕。游戏允许玩家选择援引大清律例为其减刑,引发了对现代法与旧法、情与法的冲突的讨论。游戏中,小娥的悲剧体现了底层女性的困境,与代表现代女性的记者文可忻形成鲜明对比,揭示了女性力量的两极化与社会结构的压迫。游戏通过玩家的选择,看似赋予了小娥命运的掌控权,实则反映了对结构性暴力的无力感和对司法正义的理想化误解。

摘抄:本文在构思之初,也正是试图从这个角度进入分析——天下苦“缝合怪”久矣,但游戏设计也不是无中生有的工作,参考、借鉴甚至直接模仿其他游戏,最终制造出精品的例子并不罕见。笔者原本打算以此为切入点,讨论《山河旅探》这部让人又爱又恨的作品。它精彩的情节、动人的故事和颇具感染力的演出,让玩家沉醉于复古氛围的推理中不能自拔;但遗憾的是,游戏中诸多谜题设计、角色塑造和过场分镜,几乎都照搬了《大逆转裁判》《弹丸论破》等前作。但在文章撰写的过程中,经过反复思考、讨论与自我反思,“小娥”这个仅在游戏第四章中出场的角色,越来越多地占据了笔者与同好之间的讨论。

摘抄:文可忻的“女性力量”源自教育、职业身份与法律体系的认可。作为记者,她擅长以言语服人,能够顶替沈仲平站上法庭为其辩护。她的能动性不仅来自于个人能力,更根植于社会结构——她是一个拥有合法话语权的女性,她的职业赋予了她一定的制度性保障,使她的行动能够在法律体系内展开。相比之下,小娥的力量则是边缘化的、非体制内的,甚至被法律定义为“犯罪”。她的生存策略并非依赖法律,而是直接诉诸自身的行动力。正是这种行动,使她成为现代法律体系下的“罪犯”。她的复仇不仅抹杀了仇人,也挑战了现代法制对原始正义的否定。

工体:演唱会串起的流行音乐史

摘要:1985年,威猛乐队成为首个在中国举办演唱会的西方乐队,在北京工人体育馆演出。这场演唱会由经纪人西蒙·纳皮尔-贝尔一手促成,他为此奔走一年半,最终说服中国相关部门。这场演出不仅是商业行为,也具有重要的政治和经济意义,向世界展示了中国的开放姿态。

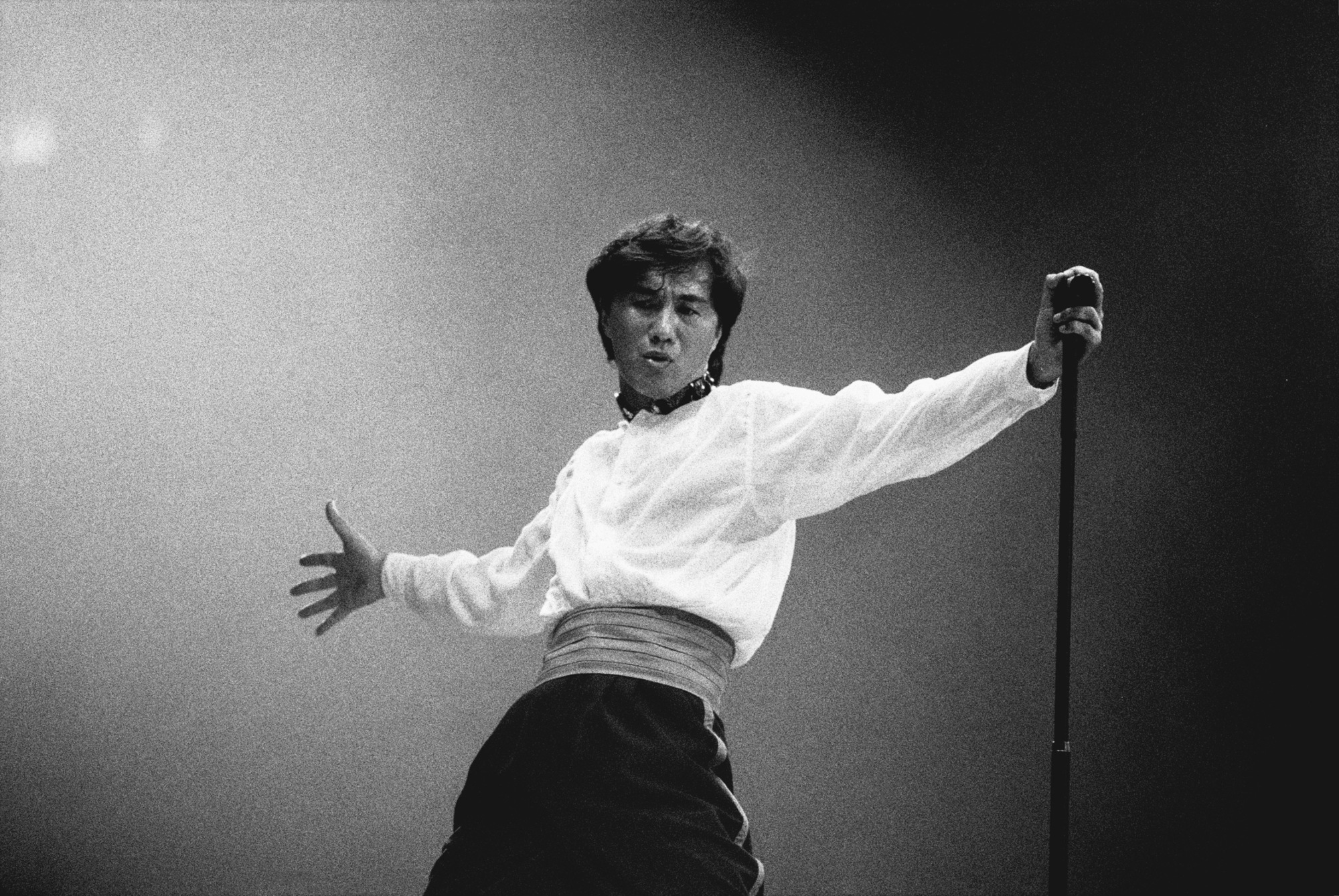

摘抄:只要翻看中国现代意义上的演唱会历史,就不难理解西方媒体的好奇。1985 年威猛乐队在北京举办的这一场演唱会,是中国改革开放后的第一场演唱会,威猛也因而成为第一支在新中国演出的西方乐队。纳皮尔-贝尔是幕后的最主要的策划者。他推动这场演唱会的理由简单明确:彼时的中国刚刚开放,只要威猛乐队能成为第一个在华演出的乐队,那名气肯定就会在全球急速蹿升、一举成名。

摘抄:为了促成这一历史性事件,从 1983 年起,纳皮尔-贝尔在一年半里往返中国 13 次,宴请各类人士,在饭桌上察言观色以推动事情落地。后来他将这个过程写成了回忆录《我来请你吃饭》(I’m Coming to Take You to Lunch),里面记录了他劝说相关部门的理由:「中国现在有数十亿美元的外资进来,但是世界上大多数国家仍不确定你们是不是真的要对外开放……如果中国邀请一个流行乐队来北京开一个演唱会并向全球转播,那无论在政治上还是经济上都有巨大好处。」同一时间想来华演出的还有英国皇后乐队 (Queen)。为了不让后者抢先成行,纳皮尔-贝尔特意准备了两本关于两支乐队的小册子。在威猛的册子上,乐队衣着规整、打扮干净,还经常邀请父母来看演唱会,而皇后乐队册子上则是衣着离谱、妆容浓艳而狂野。

摘抄:纳皮尔-贝尔精明的商业头脑,让我们今天还有幸能一睹当年这场演唱会的风采。在这部名为《威猛在中国:天外有天》(Wham! In China:Foreign Skies) 的纪录片中,中国观众对威猛展现出无尽的热情和好奇。人们穿着深素色的中山装,排着几百米的队抢购门票。一些机关单位得到了赠票,其他门票则以 5 元一张售出,这在当时月均几十元工资的年代并不便宜,买票还要单位开介绍信。1985 年 4 月 10 日傍晚,整个北京有约 1.5 万人在一种从未有过的期待中,奔赴工体。

摘抄:面对威猛的新颖演出,现场观众们最开始表现出一种朴素的拘束。当乔治・迈克尔邀请观众们一起跟着旋律打拍子时,很多不明所以的观众还以为是需要掌声,就错位地鼓起掌来,这也让乔治觉得中国观众不够热情。后来,英国大使馆在一份报告中写道:「无论中国观众还是威猛,都不太明白他们在做一件完全超越经验的事时需要如何表现。」唯一的例外是坐在体育馆第二排的外国驻华使团。随着演出深入,很多受邀的外国使团成员跟着拍子扭动起来,这也感染了很多周围观众。纳皮尔-贝尔看到这一排的气氛越来越热烈,「人们在露台上翩翩起舞,不是有节奏地跳,而是狂躁地摆动手臂,像朋克摇滚手一样尽情释放能量」。这一幕让在场的记者和纪录片摄像们都坐不住了,纷纷往上层游走,寻求拍摄最佳镜头。

摘抄:这场演唱会也在国内外的音乐圈产生了巨大影响。演出结束后一周,当纳皮尔-贝尔带着乐队前往美国时,他在海关入境时就被认了出来:「你就是那个管理威猛的人?我们已经整整一周都在看你们的新闻了。ABC、NBC 和 CBS……不管打开哪个频道,上面全是你们。」而在中国的北京,一位在职高学习精神病护理的年轻人在听完演唱会后不久便退学,重新考取了北京青年轻音乐团,他的名字叫窦唯。另一位在部队大院长大的年轻人,则开始反复扒拉留下的那盘威猛乐队磁带,研究其音乐风格,他的名字叫崔健。

摘抄:上世纪 80 年代中期的北京,已经能接触到一些西方流行音乐,有了诸如崔健、窦唯这样痴迷音乐的乐手。1986 年,威猛演出一年后,「让世界充满爱」的音乐会在工体馆举行。《让世界充满爱》是中国大陆第一首流行套曲,是为「国际和平年」献礼的作品,由郭峰作曲。一年前,郭峰也在工体馆感受到了威猛带来的冲击,而也正是在这场演唱会上,崔健最后一位登台,首次公开高唱了自己创作的《一无所有》。那一声历史性的嘶吼,在日后的各种叙事里都被称作「中国摇滚乐的开端」。这也让工体有了别样的文化地标色彩。

摘抄:港台流行歌手的受欢迎程度,在世纪之交时达到了巅峰。1999 年 8 月,有「亚洲天后」之称的张惠妹在北京举办「妹力 99」演唱会,直接将演出设在了工体场,成为首位在这座大型体育场开个唱的歌手。能容纳 6 万人的工体场开票 5 万余张,最高票价达 2000 元,均创下北京演唱会的历史之最。那是王东第一次去到体育场内看演唱会,他的票在内场。「特别新鲜,通道口都不一样,一开始都不知道怎么找,得一路小跑。进去了之后我才知道体育场内原来这么大,环视四周,当时就觉得好震撼。」王东说。如此大的体育场需要有极强的人气支撑,技术设备也得跟上。后来他有机会去到工体场的看台听时,便觉得音效不好,周围观众甚至都在漫不经心地聊天。

摘抄:这当中的一个代表是许巍。这位来自西安的摇滚歌手在来京北漂之初就被音乐公司相中,1995 年写出了脍炙人口的《执着》,凭借着田震的演绎红遍中国。很快,他又发了新专辑《在别处》,圈内的人都觉得他很有才华。1995 年前后的一天,王东在北大主持活动,许巍上台唱了一首《执着》,台下反响异常热烈,「那时候他在学生群体里已经有很大的影响力了」。但是此后许巍的发展并不顺利,一度患上非常严重的抑郁症,不得不回到西安治疗。

摘抄:2011 年,美国传奇民谣歌手鲍勃・迪伦 (Bob Dylan) 在工体馆开唱。这在当时被媒体称作是有「朝圣意义的演唱会」,郑钧、宋柯、左小祖咒等歌手前往观赏。现场没有大屏幕,也没有舞美灯光,只有拉起的一块大幕布当背景,鲍勃・迪伦就在这样极简的舞台中以一种行吟风格而唱,甚至会随性而为,把熟悉的歌曲拆碎。除了介绍乐队,他整场演唱会也没说一句话。这让很多人大失所望,有人低头玩起了手机,发微博称自己是来「打酱油」的。摇滚歌手左小祖咒后来说,迪伦的演唱会比他想象的要极端,「不说谢谢,不苛求掌声,充分体现了一个卓越诗人的尊严。他让我睡了四觉,他成功了!如果不是这样我会有些失望」。

摘抄:在承办了多年文娱演艺活动、北京国安队的足球比赛后,「工体」区已是北京一个文化地标,与三里屯共同代表着一种年轻人的文化。但另一方面,作为上世纪五六十年代的老建筑,工体的两大场馆年事已高、到达了建筑使用寿命上限,面临如何更新改造的命题。王东说,老工体当初在设计时似乎没有考虑过文娱功能,他去工体的场和馆都主持过节目,发现里面都比想象中简陋,没有更衣室,「化妆间镜子都已经斑驳了,有的连柜子和衣架都没有」。

摘抄:2023 年,新工体投入运营后,很快收到了很多演唱会的申请。但考虑到要保证国安队正常比赛,整个 2023 年他们只接了一场演唱会。那是 2023 年 10 月,《乐队的夏天》在此举办了「再见・夏天」演唱会,这也是新工体的第一场演唱会。这档综艺节目在此前 5 年里通过各支乐队的比拼,将中国摇滚乐从小众彻底推向了主流。这场演唱会是其收官战,邀请了 6 支顶流乐队参加。节目策划方米未传媒的负责人、主持人马东后来在接受采访时说,之所以想办这样一场演唱会,是因为他做节目时经常问乐队的心愿是什么,「最常见的答案就是在体育场开演唱会」。魔方演艺是米未传媒举办这场演唱会的合作伙伴。其项目负责人对本刊透露,米未与他们商议演唱会的方案时,「大家都觉得,因为工体在中国摇滚历史中承载了非常丰富的情感,让这场演出落在工体是当时最好的选择之一」。

懷孕歧視、同工不同酬、職業性別刻板印象──那些職場中的《隱性歧視》

摘要:本文探讨职场中的性别歧视,指出怀孕歧视、同工不同酬和职业性别刻板印象等隐性歧视形式普遍存在,并严重影响女性职业发展和薪资水平。研究表明,生育对女性职业生涯影响巨大,许多女性因怀孕或育儿而面临职场歧视、薪资下降和职业发展受限。 文章呼吁,需正视并解决这些系统性问题,通过法律保障、政策支持和企业文化转变,才能实现真正的职场性别平等,保障女性的工作权和发展机会,消除算法偏见等新挑战。

摘抄:2023年諾貝爾經濟學獎頒給了哈佛大學的克勞蒂亞.戈丁(Claudia Goldin)教授,她的研究讓我們更清楚看到勞動市場中性別差異的深層原因。戈丁發現,女性的勞動參與率在過去200年並不是一直穩定上升的,而是呈現出一個「U型曲線」。在19世紀,當社會從農業轉型為工業時,已婚女性的工作參與率急劇下降;到了20世紀初,隨著服務業的發展,愈來愈多的已婚女性重返職場,勞動參與率又開始上升。戈丁的研究還指出,避孕藥的發明對女性的職涯規畫帶來了革命性的改變,讓她們在家庭和事業之間能有更多的選擇空間。

摘抄:不僅是懷孕,成為母親以後的女性,即便選擇繼續工作,也可能面臨層出不窮的挑戰。除了懷孕和分娩對身心造成的影響,還要面臨日夜照顧寶寶的作息調整需求,以及即便下班仍有一連串家務與育兒責任等著母親完成的現實。在工作上,重返職場本身也並非易事,如果自願或被迫選擇減輕工作負擔,隨之而來的便是升遷停滯與薪資減少等不利益。如果職場環境對育兒更加友善,例如提供彈性工時、育兒設施、設置推動更全面的家庭支持政策,這不僅能減少母親們的壓力,也可以促進她們在職場上有更好的發揮。

摘抄:這種基於性別而存在的限制,其實不僅出現在過去的法律中,職場上的隱形限制仍然經常可見、甚至普遍存在。例如前面曾提及的薪資差異,也展現在同工不同酬的問題上。也就是說,即便在相同職位,女性的收入通常比男性低,這種現象在全球依然屢見不鮮。為了突顯這一不平等問題,許多國家設立了「同酬日」(Equal Pay Day)。

同酬日象徵女性需要多工作多久時間才能達到男性在前一年賺取的同等薪酬。以台灣為例,2023年台灣女性的平均時薪為318元,為男性373元的85.3%,薪資差距為14.7%。根據這個差距,女性須比男性多工作54天,才能達到與男性相同的全年薪資。因此,2024年的同酬日被定在2月23日,這比2012年的同酬日落在3月3日,已提早了一些,反映了兩性薪資差距略有縮小的趨勢。而根據勞動部統計,近年來台灣的性別薪資差距雖然低於日本、韓國與美國,但高於歐盟,顯示仍有進步空間。

另一方面,「玻璃天花板」也是為人所知的「隱形力量」。這個詞常用來形容職場中無形的阻力,讓女性難以晉升至高階管理層──即使她們具備同等的能力和經驗。根據近期英國標準協會(BSI)的研究,還出現了第二層的玻璃天花板──女性因為個人偏好以外的原因提早離開職場,主要的理由仍為健康(包括生育、更年期等)與家庭照顧。

因此,即便有些意見認為,玻璃天花板已經獲得緩解、不是問題,但實際上,這些隱形力量對女性的限制仍然多有所聞。2023年世界經濟論壇(World Economic Forum)的全球性別報告就指出,職場女性的玻璃天花板仍然明顯存在,尤其在理工領域:在最高階的工作層級,非理工領域的女性比例為27.5%(入門層級為55.6%,多於男性),而理工領域在入門層級就只有29.4%的女性,到最高階層則僅有12.4%。相關報告也指出,在醫療和法律領域,業內的女性領導階層相當少見。

摘抄:當然,特定職業的性別分布不均並不是罪大惡極的事,這樣的職業至今仍所在多有,如幼教老師、工程師、護理師、司機、祕書、甚至,政府首長──真正的問題是,這種不均為何而來?如果少數性別希望從事這個職業,會遭遇什麼困難?制度上和現實上的限制、還有社會所施加的期望,這些應該如何克服?甚至,即便已經來到了相同的工作崗位,也可能面臨他人的質疑,例如女性機械工程師被客戶認為不如男性工程師專業、或無法獲得同等尊重及待遇,例如客戶毫不猶豫地稱呼男性律師為律師、但女性律師就會被稱呼為「小姐」。

一周观展|东京樱花画作迎春,上海石虎画展将落幕

摘要:上海、北京、广东等地举办多场艺术展览,包括石虎画展、徐悲鸿诞辰纪念展等;东京国立近代美术馆举办樱花主题画展;上海博物馆东馆展出印象派艺术和古埃及文物;多个博物馆更新展品,涵盖绘画、书法、雕塑、陶瓷等多种艺术形式;此外,新加坡、法国、英国、美国等国家也举办了众多艺术展览,主题涵盖印象派、古代艺术、现代艺术等。

摘抄:澎湃艺术梳理一周精彩展览:上海笔墨博物馆展“情系紫玉光·墨海楼曹素功藏墨展”,细数曹素功墨宝珍品,回溯其发展历程;海派艺术馆“兹山无尽——石虎最后十年布面纸本重彩画展”引起较大反响,还有一周即将落幕。在北京,中央美术学院美术馆展“传移模写:中央美术学院中国画临摹教学作品展”;在广东,广东美术馆推出徐悲鸿诞辰130周年纪念展“往来千载一悲鸿”。在海外,日本东京国立近代美术馆用一批樱花主题画作呈现“美术馆的春天”;新加坡艺术科学博物馆“镜中镜:心灵之旅”,用尖端技术与创意艺术使人的内心世界可见化。

《小影1948》:日记、噤声与喋喋不休的父亲

摘要:纪录片《小影1948》获IDF优秀华语纪录片奖,讲述导演曾祖母小影1948年日记中发现丈夫外遇,以及她隐忍的婚姻生活。影片平行叙事,另一条线为导演与其父关于日记内容的讨论,父亲不断为曾祖父辩护,母亲则表达不满。影片通过镜头语言反衬父亲言论,展现女性在传统家庭中的困境和被噤声的命运。结尾的合家欢式结局引发争议,评论褒贬不一,反映了家庭私影像创作的伦理困境和未来探索方向。

摘抄:影片在故事上分为两条并行的叙事线,主线围绕着导演黄若倚的曾祖母“小影”的日记展开:在1948年曾祖母“小影”为曾祖父“瑞”生下了第七个孩子,但在办理赴南洋工作手续的瑞缺席了小影的分娩,而小影则发现丈夫和另一个女子“蔷薇”保持着长期的暧昧通信;另一条故事线选择了与观众同频的“观察者”视角,导演父亲在整理曾祖母日记时,在家庭中就此日记中的诸多记载开展对话和说教。两个剧情同行,将小影的故事与对小影故事的讨论同时搬上银幕构成了两代人甚至三代人对婚姻、女性处境等议题的思考。

摘抄:家庭始终是有血缘关系的人在面临社会时所能组成的最小单元,父母与子女构成了家庭的基本三角,却也是一种权力三角。而正如社会学家费孝通所指出的那样:“我国传统家庭的中心是亲子关系”,这种纵向家庭关系确保了父母对子女的掌控,延续了家长制对子代的束缚。而家庭影像的存在则给予了拍摄者(多为子女)一种向上反抗的权利。在本片中,这便是导演能够大段记录父母亲对话和日常的来由。

摘抄:家庭影像的未来该如何呈现出被分化与聚拢的统一性,又该如何避免对时代记忆的重复利用,甚至如何在超出影像范畴,不受限的真实家庭中,去拍摄独属于自己的个体记忆和微历史?影像赋予拍摄者的使命究竟在何处?相信这些问题的答案会随着越来越多的私人影像的释出而逐渐浮出水面。

陈进国谈从“冷传统”反观“乡族政治”与“文明中国”

摘要:陈进国新书《于胥斯原》探讨风水信仰与中国东南地区乡族社会及“文明中国”的关系。书中认为风水术数是“冷传统”,与“热传统”(礼义文明)共同塑造中国文化。乡族政治利用风水等文化资源,在国家权力与地方自治间寻求平衡,形成独特的社会秩序。风水诉讼并非削弱乡族政治,而是强化宗族凝聚力。乡绅利用风水话语争取地方话语权,而风水师则作为文化媒人,连接精英与民众。作者认为,理解“天地人神”和谐的地方文化模式,需关注民众风俗,这包含冷热传统的交融,以及人神互动。林连玉的家族故事将是作者下一部著作的主题,探讨其人生与民族文化的关系。

摘抄:本书将风水术数视为一种长时段累积的思想传统和文明力量,能够有效地在“历史中国”与“现实中国”之间构建文化关联,时至今日仍左右着中国人的历史心性、集体记忆和行为选择。通过分析大量来自福建地区的民间历史文献,作者揭示了风水知识的实践与区域社会的发展和群体或个体的身份认同密切相关,更进一步强调地方“风水社会”超越纯粹关注人伦关系的“人间社会”,而延伸到由不同生命有机体构成的“跨人间社会”,有助于思考人与非人之可持续生存意义。在作者看来,深究风水术数背后的种种文明化隐喻和文化记忆形式,亦触及“何以中国”的反思,因为“术数文明”(冷传统)与“礼义文明”(热传统)作为“文明中国”的一体两面,深刻影响着国人的精神世界和日常行动。各种与风水有关的符号载体促使中华文化“一体性”的地方普及,进而推动地域社会整体的文化变迁乃至政治认同上的“一体化”进程。

摘抄:我们可以用“乡族政治”术语,来讨论乡族社会如何主动适应国家力量的规训和渗透,从中盗用或争取各种社会和文化资本,以获取更多的家族或地方利益。乡族政治曾经构成南方基层权力结构的自治的基础之一,并带有“早期近代化”的某些社会经济特征,反映了地域社会的信用规则和契约精神所发展的“早熟而不成熟”的结构形态。而乡族政治的行动策略堪称伸缩自由的“盗机(借势)模式”,乡绅往往通过平衡乡里的规训机制(礼)和王朝的横暴制度(律),来参与构建地域的社会秩序和意义空间,从而获得自我组织的权威资源和社会声望。他们根据在场的形势和气氛,“借势”设定或跨越、模糊彼此的边界,从而建立一个基于让渡、合作和均衡的地方互动网络。

摘抄:各种风水诉讼案例同样启示我们,这些流淌在宗族基因中的“血性”和“道义”叙事,恰是刺激宗族组织有机团结的关键节点,也是强化祭祀共同体的标志性事件。乡族士绅或精英参与维系的地方均衡秩序,仍然需要礼律体系及外在的仲裁者——官府权力的象征性在场。这种溢出效应表明,官民双方默认的权力界限处于模棱两可的状态中。乡族政治是熟悉人的政治,合伙人的政治,榜样化的政治,仪式化的政治,糅合着族权、绅权、神权、政权,一直需要地方精英、文化媒人和官府代理人的相互借势,才能形成所谓自治的势力、势能、势态。

摘抄:一定意义上说,这种夹生的乡族秩序构建还是“江湖结义”的行动逻辑,“乡族自治”的表象更像是划分地方势力范围,虽然有很强的自主性,但我们千万不要进行浪漫化的想象。像祭祀圈或信仰圈的地方信俗组织,虽然有义务性或自愿性的区分,实际上充分体现了“混合性宗教”的地方势力形态,信仰组织与社会组织是彼此镶嵌合一的。各方势力在庙堂聚义,像模像样地进行榜样的吆喝(礼乐制度是很合法化的榜样),形成所谓“地振高冈,一派溪山千古秀。门朝大海,三河合水万年流”的欢喜景象。因此,以乡族为代表的地域社会,至今并没有出现完全解体的现象,是没有陌生人的地方表演,就很难形成带有普遍性的社会规范和法制化的契约精神。

摘抄:其实,这是现代作家张爱玲的精彩说法,我只是引用下,来强调近世的汉人社会的精英与庶民阶层的信仰并没有太多的高低之分,而是共享着地域社会的文化共相和符号记忆的。她讲过:“我们发现大家有一个共通的宗教背景。读书人和愚民唯一不同之点是:读书人有点相信而不大承认;愚民承认而不甚相信。这模糊的心理布景一大部分是佛教与道教,与道教后期的神怪混合在一起,在中国人的头脑里浸了若干年,结果与原来的佛教大不相同了。下层的迷信是这广大的机构中取出的碎片——这机构的全貌很少有人检验过,大约因为太熟悉的缘故。下层阶级的迷信既然是有系统的宇宙观的一部分,就不是迷信。”承认涉及自我的实践(行与作),是对社会事实的情感确认,涉及对人神关系的领会和自我切身性的权利意识。为什么承认、承认什么、如何承认,亦是宗教践履的本质之一。而相信是认识上的问题(知与述),如相信正信或迷信,也涉及身份和脸面的维护。庶民基于自然的伦理,分不清正信与迷信,他更愿意承认自己的信神行动及其可能的回报。

摘抄:或许有人会说,古檗山庄有关丧葬空间的实践,堪称一个礼义文明落实的成功案例。其实不然,这个墓葬空间的象征营造,何尝不是乡绅将自己历史化与神话化的风俗实验场,以实现所谓的立德、立言、立功之“三不朽”。黄氏的展演场域,其实是“热传统”借“冷传统”的借尸还魂,是民国时代的地方旋律和样板工程。公共墓地符号已然成为一个纯粹的象征之场,是礼义文明的孤魂再次“活化”的榜样、典范、标本。但我们只是看见一种返归传统的“本土主义”反应,实际上并未洞见古礼制度及其“立人”真精神的仪式性复活。风水术数只是作为一种可供操作的话语体系,积极参与了家族圣迹的空间构建与集体意识的形塑。所谓正统性是被模糊化的,反而一些被国家视为非正统的符号扮演着统合性的功能。国家并不显现,是乡绅在场;礼义并不显现,是术数在场。

摘抄:我们的学术研究,历来比较关注高阶文化精英的思想贡献,较少注意民间文化媒人或仪式专家,如礼生、乐师、经师、道士、道公、地理先生、择日先生、庙祝、解签人、灵媒的角色。葛兆光先生倡导中国思想史研究要关注一般意义上的知识、观念和信仰形态,以体认普通中国人的思想逻辑、历史心性和文化情结。作为“中间层”的文化媒人,他们的群体不小,有自成体系的知识传习与传承,堪称风俗或文明的承载者、创造者和传播者,是国家与社会互动的知识中介,是文化精英与普通民众的思想对冲的中介,对推动中华文明基因的连续性发展,同样发挥了很独特的润滑剂作用。

摘抄:风俗当然还连接着民间的种种惯习,或者说礼律传统的落实部分。你若不了解礼乐与术数文明在地方的互嵌与共生的状态,就很难理解民间文化的生存基因和持续存在的思想根据了。风俗是一种复合性的文明传统,是塑造地方记忆的符号性事实。因此,风俗史其实是普遍意义上的思想史。葛兆光先生说我的风俗研究带有思想史的味道,我是欣然承认的。

摘抄:比如,你看福建、广东的“游神”或迎神赛会,是很热闹的风俗,突出的是一个“游”字,庄子讲的特定场域中的人的精神自由的状态。天地不仁,以万物为刍狗,人是物,神也是物,皆是“无情”之物。游神活动是一场富有生活世界气息的神性展演,整体性的、关联性的历史思维一直在场。人是“索鬼神”的主体,甚至是反抗神的,神是人的玩物,人戏剧性地对待神明,疯狂地用鞭炮炸神轿,扔神于水火之中。反之,神也做主体,展示神情、神力和神威。人是神的玩物,神现场抓灵媒或僮子,跪拜、磕头,评点是非,指挥游神的人,人又有了敬畏和“尊尊”之行为。我们所理解的“社与会”的组成,其实都是围绕着风俗的传承、风行而展开的,特别是围绕着祭祀的精神性而展开,娱神娱人。

摘抄:其实,地方游神中神的身份,与其说是等级性的帝国官僚的隐喻,更像是有德性的长老、乡先生、邻人,或者是地方的显圣者、守护者、卓越者。从表层的差序格局来看,神的初始身份可以是官僚(关帝、包拯),也可以是普通人(如陈靖姑、妈祖),或者是人想象出来的超能力者(如哪吒),或者是某个家族值得纪念的男女祖先(如冼夫人)。亚里士多德认为,德性就是人实现自我内在目的的实践活动,是使人自己迈向高贵、完善和卓越的第二自我、真正的自我。凡代表卓越能力的德性生命也是神性生命。中国地方神的系谱,其实都是体现各种法力的实存者,是展示生命力成长和生成的卓越者(并非道德意义上的纯粹的善与好)。神是代表力量的卓越生命和德性生命,而非道德者。一定意义上说,神是人之实现德性目的的第二自我,可以有各种各样的喜怒哀乐,可以娶妻生子,可以喝酒吃肉。所以,追求快乐欲望而非什么“存天理灭人欲”,同样可以是神力神性的表现。你甚至可以将游神视为合乎人的德性的活动。我说的是亚里士多德意义上的德性,追求卓越、天福的德性,而非道德的化身或者官僚权力的象征。游神更像是中国人对卓越者的德性或说智性、神性的致敬,而追求卓越的德性或神性就是追求美好、幸福的生活,兼有反抗与顺从的隐喻。

摘抄:特纳(Turner)讲过,朝圣行动是消弭朝圣者之阈限状态的“共融”,是非常态的。游神打破了阶层、宗族、人神的等级和阈限,人与人、人与神、神与神彼此地“游戏”。在特定的时空节点和场域中,每个人及其地域共同体的神性或精神性被唤醒,所谓自由的、平等的暗流就突显出来了。所谓尊天道而尽人事,你不能单纯把游神当作功利性、迷信化的解读或者什么非物质文化遗产的保护,而是要体认它奇正相生的精神气质。你只要身临其境,就能触摸到历史事实与符号事实如何有机地统合在一起了。它游于常与非常之间,类似于一场打破常规和界限的狂欢节,是一个人神共生共融的仪式性场域,是一场面对面的精神性对话,潜藏着中国文明连续性生存的神性基因。游神,它虽有“游”的非常的迷狂状态,同样更讲究有“度”的正常的祭祀礼仪,讲究人伦上的差序格局,那么提倡礼乐的“热传统”就深藏其中。倘若没有了喻示神性狂欢的“冷传统”,“热闹”的场域就唤醒、发明不起来,“善生”的生活世界也没了活趣、乐趣。儒家有一个“圣神”的概念,很灵性地呈现“立人”和“成神”的境界,这是天地的善生与大德,既是人间的,也是超人间的。

摘抄:中国人的精气神,是爱讲感天动地,人与神,人与人、人与祖先、神与神,也互为他者,相互交感,互为感通、感动、感应、感性、感德、感情、感觉,感人也感神。我们常讲地杰“人灵”,举头三尺有“神灵”,人与神、祖先,乃至鬼,彼此是“情未了”,是同感性的“共情”,于天地间是“无情之情”。这种关联性的生气或生意的流动,就是“灵”与“明”,因神而诚,因人而明。诚明一体,就是天地人神栖居的“一个世界”。一个世界是圣俗合体的生活世界,事生事死的生活世界。“生生之谓易”,生生,既是生气、生意,也是生机、生计。懂得生生之道,就能“亿则屡中”。你充分理解了这点,大抵可言《易经》是中国人的《圣经》。种种术数和礼数,不过是它的外化之实践智慧了。有了这种人神共在的他者伦理优先性和互为主体间性,就有了所谓“位育中和”之道。

摘抄:我在写的书名叫《族殇:一个南洋族魂的人生史》,是一个有关微观史、人生史和心态史的尝试。我的材料主要是书信,并有意化约掉其他的文献。我的立场并非华人华侨研究中流行的“离散性”主题,而是透过这样一个个案,深描晚近中国的个体家庭应对急剧的社会政治变迁的精神史、生命史。

香港流行樂裡的日曲改編:一段亞洲文化商品交流史

摘要:香港流行音樂黃金時代大量改編日本歌曲,成為創造經典粵語歌的動力。這與香港電視文化興盛、日本流行文化輸入以及唱片公司跨國合作等因素有關。 早期,改編多經由台灣,後期則直接從日本引進,日本歌曲的五聲音階旋律易於填寫粵語歌詞。 許多香港巨星如譚詠麟、張國榮等都曾演唱改編自日本歌曲的作品, 日本紅白歌會的轉播也影響了香港流行文化,讓香港觀眾接觸到多元的音樂文化和公平的投票制度。

摘抄:《等到下一代:香港流行文化與身分認同史備忘 1970s-2000s》作者李照興為香港作家、創作人、出版人,也是香港電影評論學會會員,研究領域主要包括香港電影論述及城市流行文化。正值香港面臨文化危機、身分存亡爭辯之際,李照興帶讀者回顧香港流行文化如何在一場又一場跨界別新興媒體熱潮下的協同成形,更成為全球華人文化圈的交易誌和演變史。本文為《等到下一代》部分章節書摘,聚焦於1960~1980年代的香港在東亞跨文化與華僑交流下的流行音樂發展,經二〇四六出版授權刊登,標題經《報導者》編輯所改寫。

摘抄:在那段香港粵語流行曲的正史還未出現之前的60年代,固然一早就有粵語時代曲流行於華語世界,特別是於香港和東南亞。跟後來粵語歌由香港始發往外傳播不一樣,當時粵語歌也可以是由東南亞「倒流」回香港,才變得街知巷聞。1969年大熱的粵語歌〈鴛鴦江〉便是其中代表。查〈鴛鴦江〉的身世,其創念構成的地理跨域性,涉及日本、東南亞、台灣、香港不同的文化處境,實在可以用一個全新的⻆度來審視,也為未來將要發生的香港流行新紀元添上新閱解⻆度。

摘抄:後來所知的香港流行音樂黃金時期,除了跟電視潮流的推波大有關係,還有另一個賴以成功的基本因素,就是能在短時期內推出那麼多流行曲,借助的是大量的外來改編歌。顯然,在整個工業中,炮製動人或易上口的旋律可能比單單填詞難得多,這意味著,吸納改編歌是一道更快速有效的途徑,從而確立了這段改編曲目佔了極大比重的日子。

摘抄:自此之後才出現流行度極廣的改編日曲,70年代初的例子,是由譚炳文唱出的〈雨夜的回憶〉,以及稍後和李香琴合唱的〈快回來吧〉(也就是出現在《92黑玫瑰對黑玫瑰》那首)。但要指出,〈雨夜的回憶〉的改編為粵語,可能不算是有意識的看中日本歌來改編,而是跟〈鴛鴦江〉的例子近似,先是有台灣版的流行(有〈淚的小雨〉、〈台北今日又是雨〉多個版本),這香港版改編,更多應理解為是對「在台灣流行起來的歌」的改編引進。由此亦可察覺,當時香港樂壇之風,也以台灣為重要參考對象,甚至可以說反而是台灣站在潮流之先。事實上,這時期台灣歌手及作品在香港亦大行其道,⻘山、姚蘇蓉、張帝等都活躍台港兩地,夜總會、電台、電視和唱片店都在熱播他們的作品。

摘抄:真正體現旋律與歌詞完美結合而絕對大熱的日曲改編粵語歌,要等到1977年推出由新人薰妮主唱〈每當變幻時〉(古賀政男曲,盧國沾詞),這曲的流行程度可屬空前現象級,也令新歌手薰妮一炮而紅。事隔多年,仍是香港粵語流行曲經典之作。這歌的開創地位,在於可說完全是在電視系統以外而走紅,此曲非關劇集,歌曲也由此前名不見經傳的歌手唱出,而一出來就歌者和歌曲雙雙大紅,此前從未發生。

摘抄:1978年開始是日本改編歌曲進入香港樂壇和市場的全面上升期。徐小鳳這年推出的《風雨同路》說明了幾個發展走勢。70年代這最後數年,將見證粵語歌的興起,品味政權之愛好改朝換代,正式要由國語和英文歌轉移到粵語歌的陣營中。體現於徐小鳳這張《風雨同路》,是當中十二首歌,仍有一半是國語演唱,像試金石一樣,粵語顯然還未被賦予足夠信心,叫製作人和唱片公司「膽敢」去出一張全粵語的唱片。原本的「國語歌星」徐小鳳可能也未準備好。同樣事情也發生在陳百強首張大碟《眼淚為你流》,這1979年的專輯,以一半英文一半粵語形式出現。這兩張專輯這種特殊的選唱語言設定,都可說是粵語歌正在轉型成主流地位的過渡期印證。

摘抄:大量改編日本歌背後實在有香港音樂工業及市場的原因使然。首先是發展過快的偶像及粵語歌市場,急需新作品推出。這是娛樂圈跟紅頂白的風氣使然,如日方中的譚詠麟、張國榮,如何把他們的走紅程度利益最大快,當然就是加密推出唱片的速度。多產量背後需要穩健高質的曲式支持,等不了香港本地音樂人的原創了,日本歌就是最現成的選擇。

摘抄:還有一個不能不提的業內因素,就是其時香港主要唱片業由英美唱片大品牌管理擁有者不少,如EMI和寶麗金,都是跨國唱片龍頭。他們在日本自然也有分公司,於是形成同一集團下,香港公司和日本公司有密切業務和創作聯繫,譬如香港寶麗金和日本寶麗金就可有暢順的渠道,方便版權的洽談及引進。這種行業便利性也大大催化了選用日本歌的偏好和動機。去到1985年,以無綫十大勁歌金曲和香港電台十大金曲兩個具高代表性獎項為例,兩個名單上的10首得獎歌之中,改編自日本歌的都佔6首之多。

摘抄:香港、台灣和日本的文化互動從50年代開始就相當頻密,而且操作的形式絕非某一方的單向強勢輸出,對方被動的接收輸入,而是人才、風格乃至產出都三地互為輸送,結連成一個自由貿易下的泛東亞文化共同體與市場。三地組成了東亞流行文化區的第一圈層和創意源頭。中國大陸開放時間上有滯後,所以直至到80年代,當地的流行觸覺比起港台日而言還存有時差,加上版權問題還沒有處理好,以至這些流行曲被輸入中國的方式極不一樣,大部分是以盜版和私域內傳閱的方式,形成不了健康產業鏈,這大大打退三地其時對開發中國市場的念頭,連隨在文化生產和交流上,也存在長時間的割裂。中國雖作為亞洲的重要構成,其時可說竟不屬於上述的東亞流行文化共同體。

摘抄:即使當時夾在亞洲(及世界)與中國之間,香港信奉自由市場,是一個向外型的模式,最大程度上和世界接軌。拒絕封閉、單一、內望、官式、謊言、非理性、自上而下的價值,而是保持高度清醒、理性、文明、開放地去對待世界以開拓市場。這種社會的基本判斷與共識,直接或間接經歷過中國文革災難的香港人特別自覺(大面積的批鬥運動雖沒有在香港發生,但基於香港跟廣東省關係之密切,香港人極多有關文革亂象的一手訊息及逃亡者的親身證言,讓大家能清楚判斷),於是在文化認同上,在亞洲和中國之間,當時香港偏向泛亞洲就更不足為奇。

摘抄:鄧麗君60年代就在台灣走紅,70年代初頻赴香港發展,並跟其時崛起的重要新媒體無綫電視有密切合作。鄧麗君的知名度可說橫跨整個70和80年代,不僅在自由世界的日本、香港、台灣,更是以各種私下流通的方式,在其時仍封閉的中國大陸地區悄悄流行起來,以至文革結束,改革開放初年流傳於中國有這樣一種說法:白天聽老鄧,晚上聽小鄧。意思是全中國白天需聽從鄧小平的講話指示,但一到晚上就家家戶戶聽鄧麗君的「靡靡之音」。

對香港藝人而言,日本這個舞台,是真正的世界舞台。那裡有最高質素的製作,最具創意的演出概念,每每令人目瞪口呆拍案叫絕。有這個印象,興許是因為香港很早便有觀賞每年除夕夜日本紅白歌唱大賽的習慣。現在可能很難想像,70年代早期,香港觀眾就喜歡看紅白,去到一種以為自己也是這除夕直播派對一分子的地步。後來香港人流行視日本作「鄉下」,跟這種歌影視養分不無關係。

那是有電視轉播紅白比賽開始,起碼在地域意識上,是跟「外面世界」同步了。但其實,早年香港電視台並非同步在除夕夜即時轉播紅白,而只不過是延後播出,譬如以能查察的1983年香港大除夕夜的電視節目時間表而言,無綫翡翠台是晚上9:05分開播,節目名稱為「全日本紅歌星大賽」,中間播放夜間新聞後於11:30續播,時間長度就剛好跨過香港時間倒數新年一刻。

那東京表演現場的可觀娛樂性當然是核心原因,相信其時對香港觀眾最大的衝擊,一類是那些天花亂墜誇張極致的表演服飾,一個晚上總會有這樣的演出高潮:猶如參加傳統祭典的抬神輿者推著巨大神獸出場,眾人把歌手從舞台上徐徐升起,女歌星在最高處把裙擺放下,輻射性地展示了三層樓那樣高且金光閃閃的誇張裝扮(就如翁倩玉唱〈愛的迷戀〉時那展翅式長裙的升級版)。當然又不缺少⻄城秀樹1974年初登場唱〈傷痕纍纍的羅娜〉那黑俠梭羅的造型,以及數年後澤田研二穿一身白色船長服啖著真的在燃點的香煙唱〈OhGal〉的妖魅。

但在這些極端的「瘋」味過後,往往又有老派藝人簡樸地唱出如泣如訴的傳統演歌,並且得到極高的尊重。那是《菊與劍》那矛盾美學在舞台上的恰切反映。紅白風潮所及,不僅每年紅白的演出歌曲,都會結集成精選大碟在香港發售,更激發出初期的專門介紹外國流行音樂的雜誌,一步步演變成日後80年代偶像周刊和⻘年周報的大市場。

除了娛樂和追偶像,作為觀念教化,紅白為什麼也可同時作為教材,是因為紅白雖名義上是比賽,但電視機前觀眾又經常看到原本是互相激鬥的兩隊人,其實又可以在演出過程中為對方伴舞打氣拍掌唱和!這種精神上的文明比鬥,令人印象深刻。

以及到最後不無重要的一幕:香港孩子第一次看到投票的激烈過程及其被認受的公平結果。紅白是具象的,單單以視覺就令人震撼,並留下難忘時刻,絕對的視聽之娛。意想不到的是,除了聲色之外,它竟然讓我們看到通常隱藏起來的制度與文明。

大脑为什么要删除2岁前的记忆

摘要:两岁前记忆缺失是大脑发育的自然过程。

摘抄:人在两岁前并不是完全没有记忆,而是根本不知道在何处安放这些记忆。很多人可能记得排队两个小时买到的第一杯奶茶是什么名字,但是大概率想不起来自己两岁时喝的奶粉是哪个牌子。

自传体记忆是人类独特的记忆系统,它的发展横跨童年和青春期,负责将过去的记忆整理成一个人总体的生活回忆。在独特的时间和地点的情景记忆对于定义我们是谁至关重要。但是在两岁之前,儿童无法形成或存储情景记忆以供日后回忆,这种现象被称为婴儿失忆症。

心理学家认为,每个无法清晰地回忆起幼时记忆细节的人,都患有童年失忆症(Childhood Amnesia)。那些关于婴幼儿时期的记忆似乎消失得一干二净,问题究竟出在哪里呢?

自我意识的萌发对婴幼儿形成记忆至关重要。婴儿注意世界的方式与成人有着系统性的差异,他们大脑的工作方式也是不同的。孩子似乎是在让世界决定他们看到什么,而不是自主意识来决定看到什么。

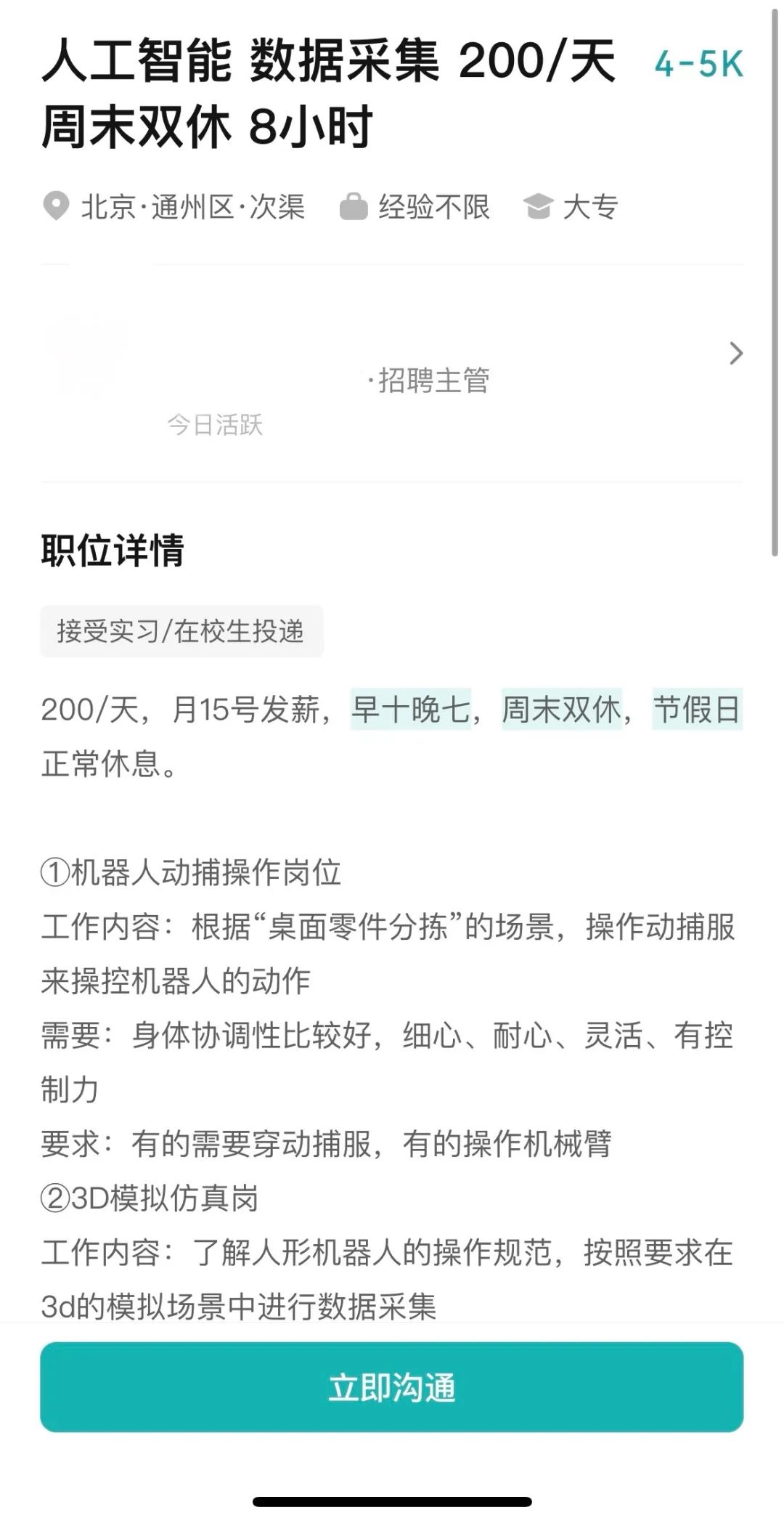

月薪 5000,我给人形机器人当「老师」

摘要:文章讲述了人形机器人训练中新兴的“机器人数据采集员”职业。 这类工作主要通过动作捕捉设备,让员工模仿人类动作,为机器人提供训练数据,以提升机器人的动作能力。目前该职业薪资在5000-10000元不等,岗位需求量大,但受限于机器人本体成本,采集规模有限。作者认为,未来此类职业将如同数据标注员一样普遍。

摘抄:笔者是在去年,开始发现各大一线城市的招聘平台正在悄悄上架一批新的工作。标题为数据采集专员,或者更直接的——机器人数据采集员,这个「新物种」工作,是完全是为机器人提供服务的。工作描述很简单——就是操作机器人,做一些人类日常会做的行为。一个工作描述这样形容道:控制机器人进行操作,如叠衣服、系鞋带、物品收纳等日常生活操作。

摘抄:笔者很快了解到,该招聘岗主要是为国内某机器人公司进行服务,采集机器人的动作数据。

主要分为两种岗位,一种是带着动作捕捉设备,远程操作机器人 ——工作人员站在机器人旁边,拿取面前的东西,而通过动作捕捉设备的传输,机器人会摆出和几乎一样的动作拿去机器人面前的东西,这在机器人领域的术语叫做遥操作。过去在新闻中经常出现有人操作机器人进入危险环境作业,就是使用的遥操作方式。

而另一种则是面对屏幕操作机械臂。 仍然是工作人员操作机械臂,而屏幕里的机械臂会做出一样的动作,只不过实体空间中并没有真正的物品可以拿取,工作人员操作机械臂的目的是让屏幕里的机械臂拿取虚拟空间的物品。有点像是隔着屏幕操控抓娃娃机。

两种工作对操作人员的要求都不高,都是做出最基本的人类动作就可以。因此招聘对学历等硬性条件并没有要求。

不过有趣的是, 第一类岗位,对操作人员的身材倒是有要求:身高 165~170 左右,体重 62kg 内,不能有肚子,男生。第二类岗位则男女不限。

笔者又查看了其他公司的类似的岗位,工资在 5000-10000 不等。而这家公司,则是按天计费,每日 200 元。

摘抄:2022 年-2023 年,大语言模型的进展,第一次解决了机器人泛化性的理解和规划。也就是说,现在和机器人说话,机器人第一次可以开始理解了,甚至可以自己对于语言背后的含义进行拆解,能够意识到「拿桌上的水果」这件事指的就是拿起桌上的某个特定苹果了。

这时候,人形机器人的卡点,出现了新的变化——不在于智慧,在于动作能力上了。 在智慧能力出现突破之后,如果人形机器人的动作的泛化能力能够进一步突破,那么机器人的应用场景将有很大的扩展。

而在机器人的动作问题上,实际上则有两个分支。

一个是运动能力(locomotion),我们也可以简单理解为下肢动作。

一个是操作能力(manipulation),我们也可以简单地理解为上肢动作。

我们看到的宇树机器人,能打拳、能跳舞,其擅长的,正是机器人的「下肢能力」。而正如我们所看到的,虽然仍面临着承载力等一系列问题,机器人的「下肢能力」已经相对成熟。

而机器人的「上肢能力」则是完全另外的命题。

「四足平衡或者双足平衡,其实容错能力是比较好的。你一步踩错,它通过迅速的纠偏,通过一些算法其实可以迅速找回来的。但是泛化的抓拿和操控,容错很低。细微操作这件事情,大家目前还是相信要大量的数据进去才能够训练好这个事情。」戴若犁解释道。

对刘家琨获奖的思考:建筑正在回归日常空间的理性诉求

摘要:刘家琨获得2025年普利兹克建筑奖,其作品注重地方文化与人文精神,体现了建筑回归日常空间理性诉求的趋势。 他的设计并非追求华丽,而是因地制宜,注重实用和本土化,代表作西村大院融合了多种城市功能。胡慧姗纪念馆等作品则体现了其对人文的关注。 此次获奖引发了对建筑设计评价标准、建筑社会功能及建筑与城市关系的讨论,也反映了中国建筑设计行业正在经历转型,从追求大型标志性建筑转向关注日常空间和社会需求。

摘抄:在过往的采访中,刘家琨强调了“人”这一词,而他的设计也秉承着这一理念。他为汶川地震中去世的15岁女孩胡慧姗建造了一个令人动容的简单纪念建筑——胡慧姗纪念馆,位于成都的建川博物馆内。这是一个救灾帐篷形状的建筑,在里面,粉红色的墙壁上挂着她生前用过的一些物品——一个背包、一条流苏围巾。而“再生砖”材料,则是由汶川大地震的废墟材料、秸秆和水泥混合而成。

刘家琨说,“当我参观灾难现场时,我看到了堆积如山的废墟。他们不得不迅速重建一切,我意识到材料就在那里。这比使用新砖更便宜、更高效、更坚固。”这些砖不仅仅是回收利用,更是在举国哀悼之际,对社区物质和精神重生的诗意隐喻。

同济大学建筑与城市规划学院教授朱晓明告诉澎湃新闻,“胡慧姗纪念馆”是她印象最深的作品。“一个粉红色的小孩纪念馆,在2008年,非常领先。这件作品非常反映个人的思考。”

摘抄:鹿野苑博物馆是刘家琨的第一座建筑设计,于2002年完工,位于成都郊区竹林的河边,里面收藏着古代佛教雕塑。沿着一条蜿蜒的小路穿过森林,一直延伸到一座横跨荷花池的桥上,这座建筑给人一种迷失的废墟的感觉,朴素的原始混凝土体量被切开,将自然光引导到展品上。他设计的二郎镇天宝洞区域改造项目由几个藏酒的洞穴组成,融入天宝山郁郁葱葱的悬崖景观中。

摘抄:刘家琨低调地将他的建筑融入环境。他设计的水井街酒坊遗址博物馆以中国白酒历史为主题,保留了有600年历史的酒窖遗址,以及周遭底层住宅的体量。他的作品《随风2015由你选择》入选2015年威尼斯双年展,这是一个由插在粗原木底座上的鱼竿组成的拱廊。

刘家琨在接受采访时说:“我希望我的建筑与自然共存,同时也能够表达当地环境的特点。我希望我的建筑是公共的,并且能够改善人们的生活。”

建筑评论家奥利弗·温赖特(Oliver Wainwright)在为《卫报》撰稿的评论文中写道,“他的名字在中国以外很少有人知道”。但奥利弗对其作品则给予了很高的评价,“他的每个项目都体现了当地精神,形成了精心打造的日常生活背景”。

摘抄:刘家琨是继2012年王澍后的第二位获普利兹克奖的中国建筑师。建筑师、学者唐克扬在为《三联生活周刊》撰写的文章《时隔13年,普利兹克建筑奖又一次颁给了中国建筑师》中,谈及了围绕着刘家琨作品的热议的是建筑设计评价标准的问题,也可能是建筑学到底在社会中起到什么作用的问题,甚至,建筑和城市的根本关系该是怎样的?

唐克扬写道:“时至今日,专业建筑师和公众,决策者和用户,对于这些问题的答案并没有太多共识——在职业世界中,已获世界性名声的一些建筑师却在同行中引来了嘘声,分歧在于‘建筑之为建筑’的东西,随年代不同,可能是审美、结构力学,实用功能、‘建构’(tectonics),参数化……这些标准可能源自学院、企业、大工程……分别是不同年代建筑业的主流。拿这些标准的尺子量一量,都是房子,却有完全不同的‘设计’。”

Cum Shots Across Art History

摘要:德博拉·卡斯(Deborah Kass)的《艺术史绘画》系列作品尖锐批判了艺术史中对女性和少数群体的排斥。她将知名男性艺术家的风格与更具性暗示的意象结合,例如将泼洒的颜料比作精液,并融入冷战语境、种族议题和酷儿身份认同等元素,质疑艺术史的权力结构和观看方式。作品中既有幽默,也有对被抹去的身份的渴望,引发观众思考自身在艺术殿堂中的位置和对其他群体的排斥。

摘抄:There’s a curious image of a headless, chestless, and armless Lucy van Pelt from the popular Peanuts comic strip that Kass reproduces à la Warhol on two of the dozen paintings in her current exhibition, The Art History Paintings 1989–1992 at Salon 94 gallery. Rendered as a simple white line on a black surface, the erasure makes the normally recognizable cartoon figure almost indecipherable, transforming it into something unfamiliar while pushing us to question the foundations of what we think we know.

“Puff Piece” (1991) pairs a black-and-white, Pollockesque splash with Superwoman or Supergirl (I’m not sure which) who blows a stream of air at the semen-like splurt. The whole series plays with David Salle’s well-known postmodernist painting series from the 1980s in which he juxtaposed images that we normally don’t associate with one another. In doing so, Kass collides the stylistic calling cards of prominent male artists with a new, more sexualized reading that turns splashes of paint into cum shots. She instills the painting with a more frank and illuminating sensibility, unlike Salle’s shadowy energy, that almost always ends up feeling like we just walked into the latter’s therapy appointment.

非遗数字传播与游戏IP发展的跨媒介叙事关系——以陕北说书与《黑神话:悟空》为例

摘要:文章以陕北说书和《黑神话:悟空》为例,探讨了非遗数字传播与游戏IP发展的跨媒介叙事关系。游戏利用沉浸式体验和互动性,克服了非遗数字化传播中“形式抽离”的困境。《黑神话:悟空》将陕北说书融入游戏剧情,通过动作捕捉、虚拟场景构建等技术手段,实现非遗的数字化复刻和传播。 游戏成功地将非遗元素转化为文化符号和情感连接载体,并通过多元化内容创作、文旅联动等方式,构建IP宇宙,实现非遗传承和IP增值的双赢。

李兆旭评《未竟之业》|公共演说的威力

摘要:本书《未竟之业》以孙中山、唐群英、陆徵祥三人为例,通过分析其演说实践,探讨辛亥革命后中国早期共和政治的演变。作者认为,尽管民国初期政治混乱,但民众通过演说等公共政治行为,塑造了独特的政治文化,共和理想在民众生活中得以保存和发展,对后世影响深远,辛亥革命并非失败,而是未竟之业。

摘抄:《未竟之业》作者史谦德(David Strand)长期关注社会史研究,受德国哲学家哈贝马斯和E. P. 汤普森(E. P. Thompson)、乔治·鲁德(George Rude)等社会史学家的影响,尤其关注普通人的政治观念和行为对“公共空间”的塑造,以及这种塑造对权力架构的影响。史谦德在《北京的人力车夫:1920年代的市民与政治》(Rickshaw Beijing: City People and Politics in the 1920s)一书中已经提出,这一时期的北京形成了作为“新旧惯例和态度的结合体”的“新公共领域”,人力车夫及其各种相关群体共同参与其中,通过演说、抗议、辩论等方式努力维护、深化自身的利益和观点。(《北京的人力车夫》,194页)这一观点招致了魏斐德(Frederic Wakeman)等同行的批评,而史谦德本人也逐渐厌倦于对民国“公共领域”的抽象理论分析,转而希望以更深入的实证研究完善自己的观点。(《史谦德谈北京的人力车夫》采访,2021年12月12日)于是,在《未竟之业》一书中,作者引入了传记写作的思路,以“演说”这一政治行为为切入点,力图说明,民国初年互相斗争的专制机器和民主运动之间,存在着一个广阔的国民生活的中间地带。在这个中间地带,人们以平等、自信的姿态从事着种种公开的政治实践,生成了一种政治化的生活方式,进而使废除帝制、挣脱奴役、追求平等等共和的核心价值得以保存和发扬。(第9-10、14页)

![《未竟之业:近代中国的言行表率》,[美]史谦德著,李兆旭译,江苏人民出版社2024年8月出版,508页,118.00元](/p/sf%E5%91%A8%E5%88%8A2025%E5%B9%B4%E7%AC%AC2%E6%9C%9F/20250315-Picture37.jpg)

摘抄:《未竟之业》的传记写作始于对孙中山政治思想的研究,但史谦德认识到,“与孙中山同时,也有其他人物,用他们自己的方式,为自己的事业争取民众支持”(《史谦德谈北京的人力车夫》采访,2021年12月12日),为了更全面地展现民国初年的政治生态,作者采用了合传的方法,将孙中山与女权运动者唐群英、外交家陆徵祥一道作为研究对象。三人的奋斗目标、政治地位和人生际遇不尽相同,作者在第三、五、六章中分别介绍了他们的经历;但三人都在通过演说阐述自己的主张,而他们的演说生涯直接交汇在了1912年8月25日的国民党成立大会上,这便是本书第一章《扇向宋教仁的耳光》探讨的主要内容。会上,唐群英和宋教仁两位革命同志就女权问题公然爆发了肢体冲突,会议主席张继勉力维持秩序,冲突仍迟迟不能平息。最后,孙中山亲自出面维系各方团结,唐群英等人的女权主张得到了原则上的支持,但终究未能被写入党纲。在史谦德看来,这场风波既“集中爆发了过往积攒下来的纷繁复杂的压力和影响”,也是“具有革命性的开端”。(29页)辛亥革命带来了从帝制到共和的巨变,但人们很快发觉,巨变并未让社会有什么好转。历法、礼仪、发型等方面的移风易俗长期呈现新旧并行的状态,新成立的共和制政府以祭祀明孝陵强调自身“驱逐鞑虏”的“法统”来源,袁世凯以军事和政治施压篡夺了临时大总统之位,妇女权利等种种社会问题更是一如往日。正如孙、唐、陆三人各自的经历所揭示的,在民国的混乱中,各方形成了或激进或保守的政治蓝图,而各方在混乱中的政治实践,又让这些蓝图以或集中或零散的形式保存和发扬下去。

摘抄:史谦德意识到,把人物个体“放在显微镜下审视,是要冒险的”,因为难以保证选取的人物有最充分的历史代表性。(《史谦德谈北京的人力车夫》采访,2021年12月12日)为此,他不仅采用合传增加了考察民国政治生活的角度,也在第二、四章把论述对象切换到了作为政治行为的“演说”本身,既从历时性维度分析了演说在中国政治史上的革命性意义,也从共时性维度分析了民国初年演说生成的政治文化和权力制约机制。

摘抄:第二章借用鲁迅《无声的中国》和鲁迅对公共生活的矛盾看法说明,虽然中国人对如何看待现代政治中的混乱有不同看法,但中国人能起来打破沉默,打造“有声的中国”才是最重要的。(84页)中国的“无声”似乎源于“君子讷于言”的传统,但时人指出,古代中国缺的不是演说的实践,而是“公开”发表意见的技能和传统。(94-95页)近代中国,演说的对象是广大“民众”,人人都能听取演说,也都能上台演说,随着聚众演说的流行,讨论时政、集会、建设组织等政治行为,都很快超越了高级读书人的范畴,“演说”一词也越来越专指有关国事的演讲。但鉴于演说仍然有着“唱戏”一般的娱乐性质,演说数量的泛滥和不同政治主张的竞争,也让公众对演说的情绪反应显得越来越重要。于是,演说成为一门“学”。演说者需要以各种技巧努力激发公众的感情,乃至引导和运用听众的感情,而不被听者的情绪反噬,这就使得演说成为“领导者和被领导者公开进行情感交流的新方式”。(138页)发表和听取演说使国民得以在政治制度之外发挥影响力,领导者和被领导者的直接公开接触也消解了等级秩序。演说所具有的资格平等、成本极低、受众广泛等特点,使得它成为女性进入公共生活的绝佳切入点。革命女英烈秋瑾终其一生都在以演说批判社会、宣传革命;唐群英等人也将公开演说作为打破女子的沉默地位、争取女子参政权的途径。(141页)演说将争取女子参政权的激进主张带入了公共生活,既反映了演说推动政治进步的作用,也说明了民国初年共和政治冲突与混乱的必然性。

摘抄:作者对民国政治中“公共领域”的理解,在时空和形式上都更灵活,有助于作者从新的思路呈现辛亥革命的思想解放意义,关于辛亥革命的思想解放,过往研究考察的主要是南京政府自上而下移风易俗的措施,以及从新文化运动理解辛亥革命在政治上的“大破大立”酝酿思想解放的作用。通过“演说”这一低门槛很低的日常行为,作者指出,人人可以发表和听取演说,使得领导与被领导的关系在直接的情感交流和反馈中得到了重新塑造。无论是演说激发的激情和赞同,或是演说中的混乱和倒彩,都不自觉地形成了既对领袖形成政治约束力,又生成领袖的权威魅力的非正式机制,共和的核心价值也就找到了存在的方式。史谦德指出,1925年孙中山去世后人们情不自禁的悲痛,和随后五卅反帝爱国运动的爆发,正说明辛亥革命的政治遗产在中国革命中的长远作用,而这种潜移默化的深层影响往往比一时的成败更加重要。

How a Group of 19th-Century Historians Helped Relativize the Violent Legacy of Slavery

摘要:19世纪末20世纪初,以杜宁为首的哥伦比亚大学历史学家群体,通过相对化视角研究美国奴隶制,其代表人物菲利普斯成为美国奴隶制研究的先驱。他们虽坦承黑人劣等和奴隶制的益处,但其观点在20世纪50年代前被奉为标准史学,至今仍有影响。杜宁的实用主义历史观认为,历史学家应揭示人们的行为和动机,而非评判其对错,这为其南方视角的研究提供了理论基础,客观上为南方白人至上主义辩护,巩固了种族隔离制度。

摘抄:This attitude was not just a pose. Later on, Dunning would become president of the American Historical Association. In his presidential address, called “Truth in History,” he provided the philosophical justification for his easygoing attitude of acceptance. Characteristically, he cared most about the jokes—“All the jokes caught on,” he told his wife after his talk—but he also made an important point about his pragmatic approach to history. He believed that it was not the historian’s job to congratulate himself for showing people in the past to have been mistaken, or to celebrate the supposed moral superiority of the present. Instead, the historian’s task was simply to uncover how people had lived and what beliefs had motivated their actions. “Whether these ideas were true or were false, according to the standards of any other period, has nothing to do with the matter,” Dunning declared. “That they were the ideas which underlay the activities of the men of this time, is all that concerns the work of the historian.” In other words, the historian should not care whether past practices and beliefs—the enslavement of human beings, say, or the theory of Black inferiority—were right or wrong. That was beside the point.

摘抄:On the whole, however, the keynote of Dunning’s collection was that Reconstruction failed because it attempted to legislate equality between races that he saw as unequal. A few years later, he wrote a new essay, “The Undoing of Reconstruction,” which appeared in the Atlantic in 1901 and was included as the final chapter in future editions of his Essays. In the brief time since Dunning had completed the first version of his Essays, in 1897, the United States had fought the Spanish-American War and acquired new overseas territories in the Philippines, Puerto Rico, and Guam. It had quickly become apparent that governing these territories would not be easy, especially in the Philippines, where warfare continued for years as the United States attempted to subdue an independence movement. This suggested to Dunning an instructive parallel with the South.

摘抄:The work of Dunning and his students, which demonstrated the supposedly deplorable effects of allowing Black Americans to wield political power, would be used to prop up Jim Crow for years to come. But it’s important to remember that Dunning and his students largely reflected the common sense of the South and to some extent the nation in the decades after Reconstruction ended; they did not create it. As Dunning joked to a friend in 1901, “The only way in which a man can attract any attention now” in writing about Reconstruction would be to “take the ground that the whole business was ethically, socially, and politically right.”

又一批抄底大理民宿的人,后悔了

摘要:大量投资者2023年涌入大理开民宿,期望从旅游热潮中获利,但很快发现市场饱和,旺季仍有大量空置床位。许多民宿经营者亏损严重,纷纷转让或倒闭。 部分民宿成功转手,但大多血亏。 许多民宿老板缺乏经验,盲目投资装修,加上淡季经营困难及政策收紧,导致亏损。 成功案例表明,长租客、多元化经营及注重服务质量是关键。 大理民宿行业经历深度洗牌,最终获利的主要是二手商等相关产业链。

摘抄:2023年,对大理的民宿业来说,是个让人啼笑皆非的年份。年前,民宿主们还因为疫情影响,为房租和生活费忧心忡忡。等到了春节过后,出行限制解除、《去有风的地方》热播,民宿行业来了一波惊天大逆转——对比2019年,来大理旅游的人几乎翻了一倍,民宿价格从平常的一百块左右甚至飙升到近千元一晚。

无数人想要挤进这股狂潮,从中捞上一笔。有数据显示,仅2023年前10个月,大理的新注册民宿企业数量高达1985家。当地的民宿老板称,当时只要是个院子就有人高价接手,不仅古城内,偏僻地段的村子里的平房也有人哄抢。仅是转让费,就能由平时的10万加价到30万、50万。

这些扎堆涌入的民宿小白,没有想到的是,蛋糕并没有想象中大。大理官方数据,截至2023年底,大理州共有酒店与民宿8952家、房间11.85万间、床位18.21万张。而2023年的国庆期间,大理站平均每日的旅客吞吐量约为7.5万人次;与此同时,2023年大理凤仪机场的全年旅客吞吐量为233多万(平均每天不到1万)。

也就是说,即便人流最火爆之时,不算自驾客人,大理每间酒店、民宿能分摊到的客人也就10人左右。更何况热度来得快,去得也快。云掌柜民宿管理系统的统计数据显示,即便是2024年国庆假期期间,民宿的平均入住率也只有64.2%——这意味着,大理有6万多的空床正在赔钱。

摘抄:大理二手市场便是个热门生意。每当旺季淡季更迭,有一批新老板抄底开业时,就有生意人将大型酒店的老设备转手卖给这些小客户,从空调等家电到小桌椅等等一应俱全。有个不愿意透露名字的二手商表示,他曾经以300多元的价格打包拿走了一间酒店房几乎所有的东西,而这些物件最后的卖价加起来超过了1000元。

摘抄:想要赚钱,了解客户更为关键。根据大理旅游大数据中心的数据,2025年,大理70%的游客停留天数为1~2天,游览路线集中在大理古城、洱海等热门景点。美团发布的《2024年美团民宿经营调研报告》显示,“支持多人出行”为用户选择民宿占比最高的理由。结合其他数据的调研,亲子家庭游是近两年国内旅游主力军,大理民宿抓住了旺季亲子游,就抓住小一半的现金流。

在《扁平時代》,一場戒斷演算法、拿回品味與文化選擇權的實驗

摘要:作者通过为期三个月的戒断算法实验,反思了算法对个人品味和文化选择权的影响。实验初期,作者经历了强烈的戒断反应,但逐渐适应并发现了算法对信息同质化和文化平庸化的作用。实验结束后,作者重回算法世界,但已能更理性地看待信息,并强调主动选择的重要性,呼吁人们成为自己文化生活的策展人,避免过度依赖算法推荐。

摘抄:對當代數位文化具有獨到觀察與見解的《紐約客》(The New Yorker)專欄作家凱爾.切卡(Kyle Chayka),對演算法的作用提出了發人深省的看法與批評。他認為這些平台所使用的演算法,會使人們只看到最受歡迎的內容,而這些被演算法篩選過的內容往往具有一定的套路或特徵,創作者們為了流量,只好趨之若鶩地製作同樣類型的作品,人們的偏好於是變得愈來愈一致,文化也變得愈來愈無趣扁平,可以快速理解享受的產品大行其道,需要時間心力細細品味的作品則逐漸消失。曾經網路造就了多樣化的交流和社群,如今演算法卻將一切都輾成同質同調的事物──但這種現象並非不可逆轉。

摘抄:2022年的夏天,我徹底地被困在扁平時代裡。兩年的疫情時光,讓我的生活大小事都更加依賴演算法:與朋友互動、透過串流平台看電視和電影,以及藉由獲取有關周遭世界的即時新聞(而那裡永遠有新聞可看)。我所接觸到的所有媒體和資訊,都是數位平台幫我挑選好的,我自己沒有什麼控制權。只要一有空閒,我就手機不離身,讓每分每秒都充滿新的刺激。即使我追蹤的帳號近期沒有發文,應用程式還是不斷在更新動態消息,確保我24小時都有內容可看。TikTok更是用它那永不歇止的演算法填滿了我的生活。無論是輾轉難眠的凌晨3點,還是遛狗散步的午後時光,又或是在餐廳用晚餐時去上廁所的那幾分鐘光景,我總是能看到隨時更新的各種新奇內容。

各式各樣的推薦內容自然而流暢地進入我生活的方式實在相當驚人。接收它們就像菸一支接著一支抽那樣,我每次都是一則內容接著一則看,很難停得下來。每天起床時,我總會打開推特看看深夜發生了什麼;每晚到了就寢前,我也總會打開Netflix挑部今晚想要看的片。雖然我一直以來都有這些習慣,但疫情讓我更加沉溺其中。身為一名對各式各樣的文化產品都感興趣的作家,這些平台是我與使我接觸到新奇有趣事物的人聯繫的地方。我很珍視我在推特和IG上投入的時光,以及我在上頭結交到的好友和工作夥伴。但我開始覺得,雖然我靠著推薦內容看到或聽到原本不會接觸的事物,我對它們的過度依賴卻也讓我不再能享有另外一些在這10年間已經被我忘記的、相當不同的經驗:與有限而非無限的相遇;自己判斷並選擇我某個時刻想看什麼的過程,且中間沒有滑手機這回事。

摘抄:許多人之所以有演算法焦慮,其中一原因是擔心演算法會誤解我們;另一個原因則是擔心被演算法所挾持,覺得好像怎樣都無法逃脫。如今,太多人都過度沉溺於動態訊息,因而也讓演算法取得了過度膨脹的影響力。但截至目前為止,政府對演算法的監管力道還是相當不夠;而且就算有了法規,多數使用者恐怕也很難放棄演算法所帶來的新奇內容。演算法是種頗具成癮性的資訊工具,它總是會悄悄地塞給你一堆觀點相同的內容,讓你以為自己的文化品味、政治觀點和社會偏見都是普世真理,但你實際上看到的只是自己的鏡像。

摘抄:這個挑戰,起初並不困難。眼下我所要做的,就是刪掉某幾個應用程式,然後登出某幾個網站,以免我下意識地點開。不就是這樣?但這其實比我想像中困難很多,畢竟我的文章都在推特上,我的好友們都在IG上,而我的音樂則都在Spotify上。除此之外,我還很擔心我會錯過網路上發生的重要事件。我擔心會跟不上好友們的近況,會無法即時讀到某篇我可能會喜歡的文章,或甚至會失去一些很不錯的工作機會。這種焦慮感似乎比錯失恐懼症還更嚴重──如果我不再參與社群討論、跟隨潮流,那「我」這個人還會繼續存在嗎?如果我徹底退出演算法,那就算我寫了再多文章,是不是都沒有意義?這令我想起藝術家河原溫做過的一組作品:〈我還活著〉(I Am Still Alive)。在這組於1969年展開的系列作中,河原溫一共發出了數百封電報,但電報內容只有同樣的一句話:「我還活著。」

摘抄:實驗期間,我為了轉移注意力,還去下載了幾款手機小遊戲。這些遊戲的玩法不外乎就是堆疊積木啦、調整電燈開關啦等,其功用就跟用來消除緊張情緒的安神念珠差不多。例如有一款叫「紓壓神器」(Antistress)的小遊戲讓你可以用吸塵器把骯髒的地板吸得清潔溜溜,確實紓壓。不過,雖然焦慮是緩解了,但我卻覺得好像都在做些沒意義的事。於是,我打開了筆電,創了一個空白文檔,將它命名為「不會發在推特上的推特文」。然後,我便開始寫下一些我不會發在推特上的短文。如今回看當初那批短文,坦白說並沒有什麼亮點。例如有一句是:「馬克思主義者艾芙倫(Nora Ephron)說過:『一切都是資本。』」還有:「從前,你只要在折疊手機上輸入『244244』就可以自動發推特,真是教人無限懷念。」以上這些莫名其妙的垃圾話,除了可能在推特上吸引到個位數的讚之外,真的是沒有任何意義。不得不承認,我感受世界的方式,已經深深被推特所影響。

摘抄:實驗又接著進行了好幾個星期,我這才發現:如今整個網路世界,幾乎都已被演算法所挾持。用物流系統來比喻的話,演算法就像是城市裡最重要的幾條貨運路線;它能夠確保各形各色的內容順利抵達目的地,而無論是創作者還是消費者,都不需要費心思考物流的問題。無論你是獨立作者、媒體公司或是出版業者,你所要做的事情,就是把內容發在網路上,然後把一切交給演算法。雖然這個方法並不總是有效,但至少大部分的時間裡,消費者只要打開動態消息,就會看到一連串令自己感興趣的內容。傳統的部落格和老派的網站傾向於不使用演算法,而是讓人類編輯或使用者自己去蒐集感興趣的新聞資訊和熱門話題,然而這類老式的平台在演算法的進逼之下,早已消失殆盡了──已經關閉的高客網(Gawker.com)就是如此。又由於演算法是如此勢力強大,如今就連許多老牌刊物也都順應潮流,大幅改造了它們的網站,把首頁弄成一次只呈現出少數幾則文章的樣子,而且每篇文章一定都會配上一張大到不能再大的圖,以及一段短到不能再短的文字。當我瀏覽這些網站時,我總覺得自己像是一名誤闖私宅的不速之客。我彷彿聽到這些網站在我耳邊大喊:「你不是應該出現在臉書或推特上才對嗎!?」

在實驗期間,我還發現有許多我沒料到會使用演算法的軟體,都早已裝設了演算法系統。在我開始戒斷之後,我決定使用《紐約時報》(The New York Times)的應用程式來看新聞,但我沒想到就連他們的應用程式上都有一個「為您推薦」的頁面,而且操作方式還跟TikTok很像:它會記錄你點了哪一篇文章、讀了多久時間,然後再依據這些數據推薦更多類似的文章給你。《紐約時報》的演算法很快就抓住了我的喜好,把一堆藝術和文化類的文章推送給我,中間還夾雜一些有關室內裝潢的文章,完全投我所好。但問題是,我就是因為想要拓展自己的視野,才展開這項實驗的啊!於是,我決定不再打開那個「為您推薦」的頁面。但我的視野卻沒有因此變得寬廣,因為整個應用程式基本上只會呈現編輯們選定的少數幾個主題,而這幾個主題並不都是我感興趣的──顯然我對於「個人化內容」還是有所偏愛,而我必須主動抗拒這份偏愛才行。

摘抄:要全面逃離演算法,幾乎是不可能的任務,畢竟Google 搜尋就是由演算法所驅動的。此外,無論是哪一家公司的電子郵件服務,也一定都會使用演算法系統來分類郵件──我總不可能把自動辨識垃圾郵件的功能關掉吧。還有,像我這樣一個大路痴,要是沒有了Google地圖,恐怕哪兒也去不了。不過,起碼在文藝創作這塊領域,我是有辦法做到盡可能不依賴主流的數位平台來接觸文化產品。在屏除了演算法的干擾後,我只能強迫自己主動選擇有用的資訊來源,電子報就是其中之一。在前網際網路時代,許多創作者都會透過手工印刷的小冊子來推廣作品,而如今的電子報就有點像是當年的那些小冊子,讓我有機會可以和我所信任的發行者建立聯繫。近年來,電子報之所以再度風行,正是因為有許多人都想要擺脫演算法的干擾。電子報的內容都是經由人工選輯出來的,而且其發行數量必定有限,不可能無限推播給不特定的人觀看。而這使得電子報很像是紙本雜誌,同時又很不像是演算法推薦系統。

摘抄:這場實驗,雖然沒有為我帶來翻天覆地的變化,但我的思緒確實變得更加澄明,各種紛紛擾擾的雜念也變少了。我慢慢意識到:不管是閱讀新聞、觀賞照片,或是聆聽CD,「有意識地選擇」都是極其重要的一環。當然,這也意味著從此之後,我必須花更多的功夫,主動去選擇我想親近的事物,並放棄那些自動推送而來的內容。不過,在實驗進行到了第二個月時,我便已經養成了主動選擇的習慣。也正就是在那個時候,我產生了一種似曾相識的感覺。我回想起:在我的青少年時期,我也曾經擁有同樣的習慣。那時,主流的社群媒體還尚未出現,每一個上網的人,都必須為自己做出選擇。

摘抄:過了一段時間之後,我對演算法的忍受度又漸漸提高了。但即使如此,我心中依舊有股揮之不去的厭煩。這場戒除演算法的實驗使我切切實實地感受到,推特上那些氣燄高張的爭吵,和我的真實生活幾乎沒有任何關聯。(我以前一直以為推特上的論戰是我生活中重要的一部分,可見我之前上癮得有多深。)從前的我很喜歡處心積慮追求讚數,但現在,由於我花在那些平台上的時間變少了,我所累積的那些讚數也隨之失去了意義。我問潔絲:在實驗進行的期間,我的行為和態度有沒有變得和往常不同?她告訴我,剛開始時,我變得有些暴躁易怒,但不久之後,我就冷靜下來,而且「對網路上發生的事,不再那麼容易焦慮不安」。(此外,她還對另一件事小有怨言:實驗期間,我都沒在IG上分享她的美照。)在實驗展開後,我和三五好友一起出門時,我的心情也有所不同。過去我從沒注意到朋友們會在聊天時把手機拿出來看,但實驗開始之後,我卻特別注意到了這個現象,我想那是因為我的手機裡並沒有任何吸引我注意力的東西。

摘抄:在那3個月裡,由於沒有了演算法的干擾,我發現自己多出了大量的時間,可以用來尋找我真正想看、想聽的東西。雖然我接觸到的藝文作品數量銳減,但我卻投入更多時間認真追索少數幾位創作者的生涯軌跡,而這使我得到了巨大的滿足。那一年的年底,Spotify 自動幫我總結了我當年度的收聽紀錄;從中我發現:在當年度所有收聽過艾文斯(Bill Evans)錄音作品的人當中,我的收聽時數位列前0.01%(艾文斯是位深具創新精神的爵士鋼琴家,活躍於1960年代)。雖然0.01%這個數字確實有點誇張,連我自己都感到有些詫異,但我明白這個數字是怎麼來的。在那一年裡,我每回開始寫作,都會點播艾文斯的專輯。其中我最常點播的一張,是1961年的現場錄音專輯。那一年,艾文斯在前衛村爵士酒館(Village Vanguard)辦了一場爵士三重奏音樂會,後來灌錄成為了全套含有3片CD的現場作品。這套完整收錄了那場音樂會的專輯,我可是聽得熟之又熟。從最開頭因為磁帶故障而橫遭中斷的〈格洛麗亞的步伐〉(Gloria’s Step),到最後面連續兩個不同版本的〈翡翠幻想〉(Jade Visions),我每一秒鐘都瞭若指掌。〈翡翠幻想〉的節奏主要是由低音部的和弦所撐起,運用簡單的旋律,構成了一首引人深思的哀歌。這首曲子是由三重奏組合中的貝斯手拉法羅(Scott LaFaro)所寫的。但辦完這場音樂會後,拉法羅就在車禍當中喪生了,時年只有25歲。我每次聽這張專輯,每次都會得到新的收穫,也因此我每次打開Spotify,都會點播它。不管演算法推給我多少其他的歌曲,我都不為所動。

摘抄:我知道有的時候,我們就是會想要被動接受Spotify推播的歌曲,或是消極地滑著TikTok。但我擔心的是,如果我們放任這種被動的文化傳播模式繼續發展,那麼文化產業恐怕將會徹底喪失創新精神,而我們的文化生活品質恐怕也將大打折扣。文化的傳播,必須要建立在人與人的交流之上。如果我們把一切都外包給了自動化的推薦系統,那麼我們不只將會失去互相分享的機會,還會失去對我們珍愛的作品做出回應及詮釋的機會。人與人之間的交流分享,其實可以很簡單──如果你看到一件作品,覺得某位朋友可能會喜歡,你就只要把連結私訊給他,並附上簡短的幾句說明;如此一來,或許你們就會展開一場關於文化的對話。

《呐喊》之外,邂逅一个更外向、善于交际的蒙克

摘要:英国国家肖像馆举办蒙克肖像画展,展出四十余幅作品,多为首次在英国展出。展览展现蒙克鲜为人知的社交一面,他是一位外向、善于交际的艺术家,拥有众多艺术家、作家、银行家等各界朋友。展览作品涵盖蒙克不同时期风格,从早期自然主义到象征主义再到后期的大尺幅肖像,展现其艺术探索和人生转变。展品中许多肖像充满象征意味,反映人物性格和人际关系,也体现了蒙克独特的艺术风格和对绘画材料的实验性处理。

摘抄:蒙克被广泛认为是19世纪和20世纪最伟大的肖像画家之一,创作了大量描绘家人、朋友、情人、作家、艺术家、赞助人和收藏家的肖像,同时也创作了种类丰富的自画像。这次展出的作品,包括从他最早期的自画像之一(那是一幅绘于1882-1883年、画在纸板上的小幅油画,带着一丝矜持,如今已显得陈旧)到1922年创作的一幅松散的蜡笔石版画——英国作曲家弗雷德里克·迪留斯( Frederick Delius,当时因病在威斯巴登接受治疗)在音乐会上的侧面肖像。 这些作品充满活力的笔触、大胆的色彩以及与被画者的直接互动,对肖像画这一艺术形式产生了深远影响。

摘抄:策展人阿利森·史密斯(Alison Smith)表示,观众将在展览中邂逅一个“更外向、善于交际、讨人喜欢的人”。展览以时间与主题展开,从蒙克早期自然主义肖像作品,到他的象征主义时期,再到后期更具张力的全身像大尺幅肖像作品。后期的蒙克发生了显著转变,戒酒,转而奉行素食主义与健康生活方式。据史密斯介绍,蒙克也是一位相当成功的商人,积累了大量财富:“他的朋友中有许多律师、银行家、医生与物理学家。他不仅与艺术家和作家交往密切,还与各类专业人士建立了联系。”

摘抄:在蒙克的早期作品中,充满了家庭和绘画的困扰。他在1880年代的克里斯蒂安尼亚(挪威首都直到1925年才更名为奥斯陆),找到了自己的艺术道路。展览中一件作品展现了艺术家忧郁、隐居的父亲——一位易感焦虑的医生,低头抽着烟斗。接着是蒙克的弟弟安德烈亚斯,他也在学医,桌子上放着一具骷髅,似乎在对他咧嘴笑。安德烈亚斯在1895年结婚后不久便因肺炎去世,而那时他的妻子正怀孕。

摘抄:很难对蒙克的许多人物产生好感。那些自满、傲慢、微微令人不安的形象,甚至有的非常令人毛骨悚然,比如波兰作家和“理性撒旦主义者”斯坦尼斯瓦夫·普热比谢夫斯基(Stanislaw Przybyszewski)。他除了在蒙克的1895年画作《嫉妒》中以漂浮的无头形象出现外,在另一幅蒙克的石版画中,他叼着香烟,嘴角带着微微歪斜的笑容。普热比谢夫斯基曾与挪威艺术家达格妮·尤尔结婚并离婚,达格妮曾与蒙克和奥古斯特·斯特林堡有过恋情,最终在1901年被杀害——死亡发生在她五岁的儿子面前——案件发生在格鲁吉亚的第比利斯,可能是她前夫策划的阴谋的一部分。

摘抄:展览包括10幅由奥斯陆蒙克美术馆借出的画作,其中有艺术评论家雅佩·尼尔森、尼采的妹妹伊丽莎白,以及收藏家卡特·佩尔斯(Käte Perls)和雨果·佩尔斯(Hugo Perls)的肖像。蒙克美术馆成立于1946年,馆藏源自艺术家本人捐赠给奥斯陆市的28000件作品,被认为是全球收藏单一艺术家作品数量最多的机构之一。这些作品大多来自蒙克的工作室,涵盖了各类媒材、不同的完成度与艺术水准。馆内的修复团队长期近距离接触蒙克的作品,因而与艺术家本人形成了一种独特的亲密关系。绘画修复师米耶·穆斯塔德(Mie Mustad)感叹道:“我每天都像潜入蒙克的画面世界,想象力时不时被彻底释放。”

摘抄:“蒙克将肖像视为真人的替代品。”策展人艾莉森·史密斯写道。他的肖像作品往往充满隐喻,呈现出类似人际交往中的情感动态。蒙克话很多,蒙克美术馆策展人西韦特·图埃(Sivert Thue)回忆道,他的模特几乎插不上话。“这是一种掌控局面的方式。他说话很快,言语中带有某种双重含义,总能让对方措手不及。”

对某些人而言,坐在蒙克面前作画是一种冒险,但这也带来某种乐趣。即便是最亲密的朋友,比如艺术评论家贾佩·尼尔森,也无法幸免于蒙克的毫不留情。蒙克曾称他为自己的“救生员”之一。“他看上去像艺术品位的仲裁者,”图埃说道,“但也许他的着装有些过于讲究,反而显得不太协调。他把手插在口袋里,弓着背,身体语言让他看起来像个上了年纪的男人——乍看之下并不明显,但当你仔细观察,就会发现其中的微妙之处。”

摘抄:这些奇异的笔触属于蒙克绘画语言中的“流溢”(emanations)“光晕”(auras)和“灵质”(ectoplasms),而这些元素似乎正是理解他肖像画的关键,这些概念在上个世纪之交仍属新兴思想。神秘学深深吸引了蒙克的诸多朋友,其中包括作家奥古斯特·斯特林堡和撒旦派诗人斯坦尼斯瓦夫·普日比谢夫斯基。虽然蒙克更多是一个观察者,而非真正的参与者,但他坚信所有生物都拥有某种“光环”,这一点在他的画作中时而显现得尤为明显。

蒙克生活的时代正经历电气化的浪潮,他对现代生活中日益常见的“无形波动”深感兴趣。从X射线,到北极光与地球磁场的最新研究,这些现象都与他的“生命力”信仰产生共鸣。同时,受尼采思想影响,他还相信太阳所蕴含的净化能量。

赵涵评《命若朝霜》|家业凋零、花落人亡,是谁之过与?

摘要:柯岚教授新著《命若朝霜》从法律史、社会史视角解读《红楼梦》,认为书中女性的悲剧并非偶然,而是清代法律制度及社会规范的必然结果。小说中女性的困境,源于清代律法对女性权利的漠视、宗法制度的压迫以及社会陋规的盛行。书中分析了不同阶层女性的遭遇,揭示了她们在制度约束下的选择与反抗,并强调不能简单将她们视为完全的受害者,她们的反抗和挣扎值得被看见和理解。

摘抄:从文学的角度而言,《红楼梦》一大高明之处在于,“作者几乎不会用脸谱化的手法来处理任何一个人物”(91页),承认金陵十二钗这样可爱之人身上的私心、缺点,如同承认尤氏、赵姨娘、鲍二家的这样不够可爱甚至有些可恨之人身上的可怜、可取之处一样,都是在发现人物独属于自己的光彩。她们的不完美,并不意味着她们可以被扁平化、偶像化或妖魔化。换言之,这些女性人物本身的“是非善恶”,并不完全基于她们的自主意志,更遑论后世读者的期待。封建礼教、宗法制度构成了一个强大的系统,贾府诸人在家族和社会中的行为是基于他们所扮演的角色以及他人对该角色的期望。法律视角的作用便在于剔除个人的特殊好恶,以更普遍和长远的眼光来判断各人的处境以及利益的分配模式。“善恶的标准经常是‘公说公有理,婆说婆有理’,很难找到一种客观统一的答案。而法律规则相对而言则更具有确定性。”(刘晗:《想点大事:法律是种思维方式》,上海交通大学出版社,2022年,11页)

也因此,《红楼梦》不仅仅是一部小说,而是对近三百年前的清代法律与社会的深刻记载,只有直面这些客观的制度规范,以及条文之外的空白、情理和种种陋规,才能更好地解释古代的一些法律为什么会消亡,又在何种程度上“依然从坟墓中统治着我们”([英]梅特兰:《普通法的诉讼形式》,王云霞、马海峰、彭蕾译,商务印书馆,2010年,20页)。“如果文学研究在面对古代人物和社会现象时,完全脱离当时政治法律的限制去作以今度古的阐释,得到的结论也可能苍白甚至荒诞。”(引言11页)曹雪芹塑造的人物形象是多样和复杂的,但当我们“设其身以处其地,揣其情以度其变”(戴名世《南山集》卷一《史论》),便能透过甄英莲被卖、秦可卿之死、赵姨娘的诅咒、宝黛姻缘破灭、探春不认舅舅等闹剧和悲剧,“清清楚楚地看到当时的礼法为他们的选择划定了边界”(引言11页)。纵然世事难料、人生无常,但在确定的宗法秩序和社会传统中,处于弱势的女性总有一条相对固定而理性的反抗逻辑。诚然这种需要赌上身家性命的反抗是很可悲的,尤其还未必能够成功,但事物的初衷原本就不能与结果等同视之。对《红楼梦》中的这些女性而言,“命若朝霜”只是她们的处境和结局,她们对自我人生的选择和经营不应被“薄命”二字一概抹去。

摘抄:秦可卿之死、尤三姐之死、鲍二家的之死这三章组成了一个贾府中下层女性自杀案件的档案。多个不同身份、地位女性的相似遭遇和结局,共同揭示了清代社会中女性在法律上的极度弱势。从法理上讲,“清代官方据以评判妇女贞节的标准,乃是她们在面临诸如丧夫、被人企图奸淫或调戏等挑战时所做出的反应”([美]苏成捷:《中华帝国晚期的性、法律与社会》,谢美裕、尤陈俊译,广西师范大学出版社,2023年,269页),清代法律虽然强调保护妇女贞节,但更注重维护家长、尊亲属在家族中的特权和尊崇地位。“干名犯义罪”(即妻妾告夫、子孙告父祖、奴婢告主人,在古代属于犯罪,当受严惩)的威慑、亲属相奸犯罪中施加给被害人的严苛证明标准,加之古代法律对家长杀伤子女、男主人打死或侵犯奴婢行为的宽宥,都使得自杀成为这些女性恢复名誉、伸张正义的最优解。

摘抄:“一个社会就像一个人的头脑,是由永远相互作用的神经网络构成的。对于其他不同方向的研究来说,经济或心态上的分析是顶点,而对于研究社会结构的历史学家来说,它们则是研究的起点。”([法]马克·布洛赫:《封建社会》,张绪山译,商务印书馆,2004年,121-122页)在《红楼梦》所依托的清代封建社会背景下,女性的选择和命运,是政治、经济、文化、民间舆论和意识形态等多种社会因素共同作用的产物。若自其不变者而观之,便能通过个体的悲剧命运,揭示背后法律与社会运行的底层逻辑,窥见身处种种限制之中的女性,如何以自己的方式质疑、规避,甚至对抗父系伦理制度。

在此基础上,或许还应自其变者而观之。这并不意味着读者可以对小说人物任意揣测,臆想出千差万别的林黛玉、秦可卿“人设”,甚至构造完全脱离《红楼梦》写作意旨的结局;而是强调,我们要避免用脸谱化或贴标签的方式定义人物。更重要的是,虽然薄命司中众多女性同样受礼教束缚,经历家业凋零或花落人亡的命运,但不能简单将她们视为面对规训和压迫时毫无自主意志与反抗行为的受害者、被征服者。在那些或许被认为是“哭哭啼啼”“寻死觅活”的表象之下,必然暗藏着她们的再三犹豫和理性权衡。高彦颐曾在《闺塾师》一书开篇,对中国妇女固有的受害者刻板形象提出质疑:“封建社会尽是祥林嫂吗?”([美]高彦颐:《闺塾师:明末清初江南的才女文化》,李志生译,江苏人民出版社,2005年,第1页)事实上,若能跳出儿时应试教育的窠臼来看,祥林嫂也未必只是一个完全逆来顺受的“小媳妇”形象。

摘抄:纵然律法、族规“吃人”,但红楼女子们却并未坐以待毙,她们尽可能寻求自救,于形势和本能之间来回穿梭。最终,秦可卿并未爱上贾珍,尤三姐未曾屈就于轻人者,“鸳鸯女”们成功避免了被肆意迫害与凌辱,“尴尬人”们也在贾府中寻得了一方立足之地。这样的人生法则,便可谓是“理性为自身立法”,其中的挣扎与抗争不应因悲剧性的结局而被淡化或忽视。这些女子在适应、利用乃至推动制度进步过程中所呈现的自主性、能动性与批判性,恰是“金玉一般的人”(尤三姐语)、“女孩儿一样的人品”(凤姐语)之话语的内核。

Ancient DNA Shows Stone Age Europeans Voyaged by Sea to Africa

摘要:突尼斯出土的8000年前遗骸显示,石器时代欧洲人曾乘船航行到非洲。

摘抄:The first genomic study of ancient people from the eastern Maghreb region — present-day Tunisia and northeastern Algeria — shows that Stone Age populations who lived there more than 8,000 years ago were descended, in part, from European hunter-gatherers.

摘抄:Working with researchers in Algeria and Tunisia, as well as Europe, Reich’s team sequenced DNA from the bones or teeth of 9 individuals from eastern Maghreb archaeological sites, who lived between 6,000 and more than 10,000 years ago.

All carried local hunter-gatherer ancestry, similar to that of ancient people from what is now Morocco, identified in earlier studies. But unlike those western Maghreb hunter-gatherers — whose ancestry was largely replaced by European farmers probably arriving through the Strait of Gibraltar — local ancestry persisted in Tunisia and Algeria long after the arrival of farmers from Europe and the Middle East.

学生自观:线上线下交友生态

摘要:中学生更倾向于线上交友,例如在游戏中连麦或虚拟自习室学习。 线上采访方便记者了解中学生的网络用语和流行文化,但也反映出代沟。 文中以个例展现了中学生的学习和社交情况,说明线上线下社交并非互相取代。

摘抄:这种竞争环境里,罗织同基本上算是蜷缩进了自己的世界。她感觉到同班同学都是竞争对手,潜意识里就不太可能与他们交朋友,更别说集体归属感了。大多数时候,学习成绩是校园里最好的社交筹码,在罗织同身上却失效了。她反而因为成绩太好尝到了孤独的滋味。假如换一个视角,由她的同班同学们来评价她,可能也会讲出罗织同的一堆毛病,来说明这位「学霸」同学就是「高冷」。比如罗织同告诉我说,班里开联欢会,其他同学在表演,她就戴着帽子和耳机,注意力全在 iPad 上。我问她为什么不参与节目,她说反正这些节目演得也很一般。

摘抄:成年人很难苛责中学生在现实生活里的社交退缩,他们只是在本能地保护自己。山西吕梁的初中生陈拙一假如听到罗织同的故事,或许能帮助她摆脱这种处境。

陈拙一不是班级第一,但可以说是班上学习最用功的几个学生之一。陈拙一很知道自己为什么学习,她有个刚大学毕业的表姐,找到的工作月薪有一万三,这个数字当时给了她很大的震撼,而她这位表姐也一直以学习刻苦闻名。所以一进初中,她就格外用功。

一方面,她的家庭条件确实也比同班同学们都差一截,比如当同学们在讨论 Nike 鞋的时候,她心里的想法根本就是,「为什么一双鞋要卖这么贵?」另一方面,她也比较早熟,同龄同学的行为让她感觉到幼稚。没有共同话题,再加上埋头苦学的学生本来就不容易讨人喜欢,她在班上几乎没有朋友。她本来觉得,做个「小透明」也不错,但实力不允许。比如老师在提问后面对一片沉静的课堂时,通常会点她的名,而她总能把问题答上来。随即而来的是老师的表扬,以及敦促其他同学向她学习。老师的偏爱于是又加剧了她在班里的格格不入。

但事情有了转机。第一次体测结束,陈拙一考了全班倒数。没想到那天大家开始调侃她,也主动跟她聊天了。陈拙一自己总结,可能是同学们终于发现了她的弱点,这个会纳入中考总分的弱点,一时间削弱了陈拙一的威胁性。这个让人心疼的中学生,在这个觉察之后学会了示弱和分享。

摘抄:过度强调成绩排名,使同学关系异化为一种博弈关系,学生们对交友充满警惕,这种警惕心一定程度上也会造成交流欲望的普遍下降。浙江一所外国语中学的班主任巩老师就发现,现在的学生跟以前挺不一样,「以前的学生可喜欢跑办公室了,跑到我这里东拉西扯家长里短地聊很久,现在学生很少主动来找老师了」。

摘抄:邹司元在宁波一所排名不错的学校读初二,对自己中等偏上的成绩,她的自我评价是「挺好的」,「但是再好一点也不是不行」。她在班上有三个好朋友,她说她们之间很少谈论学习,「讨论你考了第几我考了第几好像不太礼貌」。另一件不礼貌的事情是「你粉了我粉的明星」。

她从小学开始就是 BLACKPINK 组合中 Jennie 的粉丝,初中后又开始喜欢张员瑛(韩国女团 IVE 成员)。班上一个原本跟她玩得不错的同学,听她谈论张员瑛后几天,也宣布自己是粉丝了。这一点让邹司元耿耿于怀,听我问起跟同学发生过什么样的不愉快,她立刻提到了半年前发生的这件事。她解释说,假如她本来就喜欢张员瑛,那就没什么问题,但是班里本来只有她一个人喜欢张员瑛,现在她也加入了,而且是因为自己提到后她才去喜欢的,「这样似乎就不太对劲」。这种心情也不难理解,青少年的社交筹码当中,除了成绩,还有「独特性」。邹司元画画不错,还学过好几年的拉丁舞,但她对自己的总体评价是「一般」,她觉得自己学习成绩一般,跳舞也没有(像她另一个朋友那样)考到级,画画搁置好几年了,长相也不能说出众,「一定要问我优点的话,可能是我比较高」。然而「高」,并不能派上什么用场,但是一说到张员瑛,班里同学会第一时间提到她。

摘抄:不讨论成绩和不复制别人的偶像,又找到了自己的独特性,看上去,邹司元像是洞悉了同学社交场域里的某些隐性规则和边界。邹司元在班里虽然不是人缘最好的,但最起码她感觉到安全,没有被孤立,也不是完全的「小透明」,找到了比较舒服的位置。但并不是所有人都能天然地处理好青春期复杂的人际关系。肖肖告诉我说,初中时期,除了学习竞争带给她压力,同学相处也让她感到为难。她们班发生过一起校长介入才平息的内斗事件,她也卷入其中,该事件以漩涡中心被所有人孤立的女同学转学而告终。

摘抄:她还在网上结交了一个小学生朋友,平时她们会连麦写作业。肖肖找到的这个没有威胁的社交安全区,成了她的情感避风港,但成长的含义毕竟包含了交友练习。解决同学关系里的矛盾和冲突,处理与同龄人的复杂互动,是成长不可或缺的一环。肖肖在交友上的回避无疑是让人忧心的。我问她,这个困扰有向父母求助过吗。她说,「没用的,我妈一定会说,别人都能交朋友怎么就你不能」。

摘抄:罗织同玩的是种叫作「语 C」的东西,意思是「语言 Cosplay」,用纯文字进行的角色扮演活动。罗织同语 C 的是动漫作品《时光代理人》中名叫李天辰的角色。因为父亲家暴,李天辰失去双亲,并和孪生妹妹李天希相依为命,还有另外两名角色,组成《时光代理人》的四位反派。罗织同在小红书发帖,慢慢就聚拢了其他三位反派。四人组成一个小群,不时进行角色扮演。游戏的方法是,设置一个场景,比如四个人在饭局上,大家玩真心话大冒险。四个人就分别按照自己 Cos 的角色设定来进行对话,有时候断断续续能玩一天。

摘抄:线上交友的规则是不谈成绩,「聊学习容易黑脸」。在小红书群或微信群里,假如有人谈到考试或学习,总会有人跟帖说,「那你成绩一定很好吧」,阴阳怪气跃然纸上。就罗织同而言,「大学霸」「好学生」既然选择喜欢一个反派角色,可以理直气壮地鲁莽、说脏话、冲撞他人,或许更加没必要在去成绩化的平行空间里,再给自己贴上这个既让她自豪又带给她困扰的「优等生」标签。有一回,她实在不想写作业,就把题目拍给大学生,没想到她真的写好了解法给她发了过来。说完这件她学习生涯里鲜有的偷懒事件,罗织同又特意跟我解释说,那天晚上是实在太困了题目又挺没意思,才求助大学生,她强调说:「这种事情我只做过一次!」

摘抄:一般人想交朋友,是加入某个群,徐九吉却一直是那个创建群的人。六年级时他就做过尝试,当时是制作了一个短视频(他给我看了视频,相当简陋粗糙)发在抖音上,无人问津。这一回的两个群,分别都有 100 多号人了。青春期强烈的交友意愿都写在了群名里(群一名「Crying Youth Realm」,群二名为「Lonely Youth Party」)。两个群都挺活跃,每天晚上打开这两个群,都有未读聊天记录几百上千条,他们能在群里获得即时陪伴。有人会发自己的扩列(即扩展好友列表)名片,信息包括皮上(即代入「扮演」的角色)、皮下(即本体真实属性),当然还有一个微信或 QQ 好友的二维码;有人发出「陪我写作业」的邀约;也有人直抒胸臆「我想找女朋友」,很多需求都可以在这个群里实现。而徐九吉的需求,或者说他的最高目标,是能组到一些人一起出去玩,一起组乐队。我心想,按照群里的发言来看,实现的可能性似乎挺渺茫的。

但徐九吉还是很认真地在维护这两个群,有时混进来一两个发布色情内容的人,很快就会被他清理掉,他设置过管理员,又很快更换掉,他跟一位拉黑我的群友解释我的身份,帮助我又加回了这位同学。这两个群是自初中以来,徐九吉做过的最有成就感的事之一。群人数和活跃度对他来说挺重要。他羡慕一些同学「有很多学校以外的朋友」,与此同时也羡慕别人交女朋友。他声称,开始网上交友后,他一共有过 16 个女朋友,怎么样的 16 位呢,其中有 3 位是男生,女生里面有 8 位是「块头很大」,所有人他都没有见过面,但这并不妨碍他理直气壮地说出这个数字。

他还会自我调侃说,16 位女朋友里面,有几个都当着面「绿」了他,原因是对方在群里发了和另一位男生的合影。解释权当然在徐九吉自己,作为一个「大人」,我涌起过冲动,想指出 16 个女朋友的荒谬之处,但转念一想还是算了,这样做岂不就成了那种令人讨厌的班主任嘛,或者典型的不理解小孩的家长。与此同时,我也会担心,会不会因为讲大道理被拉黑⸺这个担心并不是凭空而起,半个月来,我摸索与中学生交流的路径和方法,遇到的最大的挫折就是一言不合被拉黑,或者明明约好了时间通电话,到时间一问,已经被删除好友了。

在我这个「大人」看来,徐九吉简直是典型的「中二少年」,虚构恋爱经历,夸大社交成就,可与此同时,也挺让人心疼的。虚拟空间里的认可,在心理上补偿了徐九吉,他在班里并不是没有朋友,相反,他因为学习成绩在班里垫底,很是有一帮成绩相近的同学玩在一起。但这孩子仍然感到空虚。按照过往经验,他们学校前 50 名的同学才能考进普高,其余的要分流到职高去,而他的排名在 150 名以后。初二,他花了一整年补习数学,满以为能实现质的飞跃,结果也仅仅是从 40 分考到了 60 分。从此后他给自己的学习判了死刑,开始说服自己以后去当一名职高生,那么课业就不再重要。课后他有大量时间需要消耗,也有很强的寻找寄托的意愿。

建群、学吉他,他还去爬山。高铁票自主购买年龄是 14 岁,谁也不知道他一直在眼巴巴地在等待自己年满 14 岁这一天。14 岁的第一个周末,他谎称参加漫展,跟父母要了 100 块钱就出门了,其实他是买了张高铁票去苏州。出发之前,他还在班里征集「愿望」,邀请同学们将愿望写在一张白纸上,他原本的计划是带到山顶,折成纸飞机飞出去。不过那张传写愿望的 A4 纸最后没有传回他手里。他放飞的纸飞机上,只写了他自己的愿望。

Kotobuki: Auspicious Celebrations of Japanese Art from New York Private Collections

摘要:纽约日本协会举办“寿:来自纽约私人收藏的日本艺术庆典”展览,展出12至21世纪的绘画、书法、摺物、纺织品、陶瓷和篮子等珍贵日本艺术品,部分作品首次公开展出,这些作品来自纽约多家私人收藏,例如费希贝恩-本德收藏等。展览也展现了私人收藏对日本艺术史的重要性。

摘抄:Japan Society is pleased to present Kotobuki: Auspicious Celebrations of Japanese Art from New York Private Collections, an exhibition that offers an exceptional opportunity to see important but rarely displayed Japanese artworks from significant collections in the New York area. Open through May 11, Kotobuki explores auspicious imagery and celebratory subjects through inspired selections of paintings, calligraphy, surimono, textiles, ceramics, and baskets dating from the 12th to the 21st centuries, including works that are on view to the public for the first time.

摘抄:The exhibition showcases works drawn exclusively from private collections, including the Fishbein-Bender Collection, the Leighton and Rosemarie Longhi Collection, the Diane and Arthur Abbey Collection, the John C. Weber Collection, the Virginia Shawan Drosten and Patrick Kenadjian Collection, the David Tausig Frank and Kazukuni Sugiyama Collection, and other private collections. By presenting artworks from prominent private collections of Japanese art in New York, Kotobuki considers the importance of collecting practices, illustrating how many masterpieces of Japanese art have historically moved from the homes of discerning private collectors to form the foundation of major institutional collections. Demonstrating this trajectory within the show is a significant pair of 16th-century six-panel folding screens from the collection of Leighton and Rosemarie Longhi, which is now a promised gift to The Metropolitan Museum of Art in memory of Leighton Longhi.

纪念|徐坚白诞辰百年:探寻油画艺术的东方之路

摘要:纪念徐坚白诞辰百年,展览展出她和丈夫谭雪生的近百幅作品,回顾了她从国立艺专林风眠画室学习,到赴美深造,再到新中国参与革命和艺术创作的历程。她将西方油画技法与中国传统文化相融合,在“文革”后深入敦煌、藏区,汲取民族文化精髓,形成独特的艺术风格,作品体现了东方神韵。其“海系列”、“鱼系列”、“花系列”等作品展现了她对生活和艺术的热爱,以及对油画东方之路的探索。

摘抄:徐坚白出生在杭州一个具有民主思想的家庭里,母亲受过良好的学校教育,并与坚白的外婆于1922年在北京创办了“女子图画研究会”,这个在世纪之初的女性绘画组织,是中国初期妇女解放运动的一个侧影,标志着当时的知识女性追求女性独立自主,开始了“人的觉醒”。坚白的姑姑、姨母们都是这个画会的成员,可见徐家姐妹在社会转型中是积极的参与者。受家庭的影响,她自小不仅与画结下了不解之缘,并且在女性自强独立的思想意识的潜移默化中成长。虽然她七岁就失去了母亲,在父亲和姑姑的关照和企盼中自觉地刻苦学画,立志成为一名画家。

摘抄:在中国油画史上,几代油画家都在探寻油画的东方之路。徐坚白认为,用油画去画出中国水墨画的样式、趣味是不足取的,不同的工具有不同的性能,发挥不同的效果和特点。她坚守油画这块阵地,发挥出油画造型的力度和色彩丰富的特点,并融入东方文化精神,走出自己的路。在此后作品中,更显出了这种理性的自觉,并逐渐形成了她的艺术在坚实的造型和饱满的色彩中渗透着东方神韵的特色。

摘抄:而她的“花系列”却大多以单纯空灵给人以赏心悦目的美感。不论是一枝黄玫瑰,还是一束白玉兰,或是一丛剑兰,即使是茶花、草花,在单纯朦胧的浅灰冷色调或暖色调背景中,似中国画的留白,不仅突出了婀娜多姿、缤纷灿烂花的美感,更有种空气流动的无限空间感,传递出中国传统绘画中“知白守黑”的美学精神。她晚年画的花卉,更为空灵明净而高洁。这是她寄至味于淡泊的心态自然流露。

AI在县城爆发,靠的是你爸妈的熟人圈?

摘要:县城老年人迅速接受并广泛使用AI,主要依靠熟人之间口口相传,而非大规模推广。他们使用AI的方式简单直接,例如用语音搜索菜谱、算命、查询景点等,对AI应用的极简界面更容易上手。虽然这展现了AI普惠的潜力,但也暴露出老年人容易被AI生成的虚假信息欺骗的风险。

摘抄:因为本身较小的生活圈和熟人网,小镇居民身上具有一定的从众、熟人圈层传播等消费观念和行为。不需要几亿几亿的投流,县城AI的普及自有自己的传播网络。

摘抄:作为互联网民工,从AI最开始爆发ida就开始与其打交道,但此前,他从未和父母讨论过任何AI的相关议题。最开始发现父亲开始用AI,是在春节家庭旅游期间,他听到父亲熟练地问道:“豆包豆包,这附近有什么景点?”

他才惊讶地发现,AI已经渗透进父母的日常生活。

ida父亲正是在抖音刷到广告才知道豆包的,谈及父母开始依赖AI的原因,ida认为,语音提问和语音播放是很重要的一点。

摘抄:事实上,AI应用发展至今,虽然下载人次在不断攀升,但在使用时长、打开频次上仍不够理想。这或许与AI应用最大使用人群是年轻人有关——他们更多作为工作场景的提效工具,而非刚需场景。

从这个角度来说,把AI当百度用,有事没事DeepSeek一下的老年人,何尝不是AI应用最具潜力的增量人群。

摘抄:随着AI技术不断发展,AI生图、AI换脸、AI拟声正在引起新一轮的AI内容治理难题。去年国庆期间,用AI合成的雷军拟声就曾席卷抖音,有网友调侃,“国庆七天,被‘雷军’追着骂了八天。”

或许对已熟知AI套路的年轻人来说,在玩笑之间也能知道是假的。但对平常就喜欢在家庭群分享一些养生小妙招的老年人来说,去辨别AI真伪实在太难了。

最近,用AI批量生成的假孙子,就已经成为不少奶奶的赛博奶头乐。

据Vista看天下报道,有年轻网友过年回家探望老人,发现奶奶正在对着手机里一群穿着红色小肚兜、小棉袄的小胖孩喜笑颜开。

把短短5秒的视频反复播放一个小时,手机里的小胖孩每喊一句“奶奶”,奶奶都会热情洋溢回上一句“哎!”

摘抄:老年群体正是这场变革中最典型的矛盾体:他们既是被困在“末端感知层”的被动接受者,却也是技术下沉的主动参与者。当位于县城的父母自发学习AI时,看似跨越了数字鸿沟,实则更容易陷入更隐蔽的认知陷阱——他们无法分辨哪些是事实,哪些是虚假垃圾。

Writing Biography Without an Archive: On Recovering a Past Believed to Be Lost

摘要:作者在缺乏传统档案的情况下,通过研究凯瑟琳·吉布斯及其创办的吉布斯学校,完成了其传记的写作。作者利用公开记录、网络资源、地方报纸、诉讼文件等多种途径收集信息,并以群体传记的形式,展现了吉布斯学校对众多女性的影响及其在改变美国职场女性地位方面的贡献。 即便缺乏个人档案,作者仍旧通过图片、年鉴、法庭文件等间接材料,拼凑出完整的故事。

摘抄:As a biographer, I’m most intrigued by people on whom history has turned its back—yet who nevertheless made a big difference in public life. People like Katharine Gibbs, who started a school for young women that helped revolutionize the mid-twentieth century American workplace. Every woman who came of age during the Eisenhower Era knew her name and every executive looking for top-notch secretarial help back then knew it too. Of course, these forgotten figures, who lack archives full of letters, diaries, photos, and other documents, present a challenge for a researcher.

摘抄:Still, these two weren’t lost causes. As I discovered, even if a person didn’t donate stacks of papers to a library with comfortable chairs and a good scanner, every life intersects with public record keeping and every life of achievement leaves a wide and deep impact on others.

摘抄:I was drawn to Katharine Gibbs by the broad outlines of her story. In an era when young women were supposed to busy themselves before marriage in low-paying jobs with minimal prestige—primarily schoolteachers, nurses, and librarians—the Gibbs School trained them for leadership in all fields as well as for financial independence. Secretarial work was merely the doorway into the halls of power. I knew also that by the late 1960s, the Gibbs school had an astounding 50,000 graduates. And that was about all I knew.

A cursory Internet search revealed only one central source of information: a collection of Gibbs School records at Brown University, consisting mainly of an incomplete set of student yearbooks, school brochures, random school photos, and artifacts like a silver tea service. No personal correspondence from Katharine Gibbs herself, nor photos of her early life, although she was 48 when she started her school in 1911, a widow with two young sons. Today, someone with her accomplishments would receive glowing profiles in women’s magazines and business journals spotlighting her as a successful entrepreneur. After all, within a decade, she’d established elegant locations on New York’s Park Avenue and in Boston’s Back Bay, with students nationwide vying for admission. But the archive contained no press interviews, either.

摘抄:By looking at what I had instead of what I wanted to have, I found the answer: write a group biography where Katharine’s vision was reflected and amplified in the lives of those she influenced. This approach canceled the need for fine-grain details about Katharine Gibbs’s life, extended the timeline, and widened the focus to include other highly accomplished women. Among them, as it turned out, were a head writer of Wonder Woman comic books; a World War II Army Air Forces pilot; a national disability rights advocate; a college president, a bank president, and an advisor to four US presidents. Altogether: a broader, richer piece of history than the one I had originally envisioned.

Search in unexpected corners. Ancestry.com, newspapers.com, and ProQuest Historical Newspapers were great starting points to outline the story, but I found decorative color—quotes, anecdotes, descriptions—via sideways thinking. State newspaper databases include small town publications that hadn’t made it into larger collections but whose bread-and-butter was chronicling the daily activities of local folk. For Katharine Gibbs, the Illinois Digital Newspaper Collection yielded chatty articles that brought to life her childhood in the frontier town of Galena, where her father owned a hog slaughtering business. Archive Grid identified other people’s archival collections that mentioned Katharine Gibbs or her school in letters, oral histories, and diaries. And The Internet Archive, while duly criticized for frequent copyright infringement, nevertheless has public domain items like far-back copies of magazines. That’s how I found one of my subjects, because she’d written a letter to the editor of Gourmet magazine and mentioned that she’d attended Katharine Gibbs. I subsequently located and interviewed her.

摘抄:Embrace lawsuits! I first discovered how spicy legal documents can be while researching my William Fox biography. Fox and one of his directors sued each other over credits on a big budget movie. Suddenly, it seemed obvious: people who take each other to court are red-hot angry and willing to put on the record thoughts they would never otherwise reveal publicly. Further, as evidence of how friendly they’d once been, the director submitted personal letters from Fox. For Katharine Gibbs, a fight with her brothers over their late father’s estate revealed themes of male privilege and arrogance that would ultimately galvanize her determination to educate women to earn and keep their own money, lots of it.

从哈佛大学看美国社会情绪结构的变化

摘要:哈佛大学师生多支持民主党,对当前美国政治局势焦虑,但学生出于多种原因较少公开讨论政治。校园内政治活动减少,与大选前相比,气氛平静许多,但暗流涌动。哈佛共和党学生社团日渐活跃,保守派力量增强,但内部也存在意识形态差异。哈佛在多元、平等、包容(DEI)问题上与特朗普政府存在冲突,面临资金风险和政治压力,其困境反映了美国社会整体的政治、文化和经济矛盾,未来几年美国高等教育体系将面临高度不稳定。

唐文治王蘧常等先生的吟诵原音,你听过吗?

摘要:新近出版的《唐调正声——唐文治、王蘧常师门吟诵传习录》收录了国学大师唐文治、王蘧常及其弟子的吟诵录音,其中包括首次公开的王蘧常先生吟诵遗音,并配以读文法解析及点评,是珍贵的唐调学习资料。该书由王蘧常之子王兴孙作后记,讲述了其父传承唐调以及本书的编辑出版过程,展现了唐调吟诵的传承与发展。

摘抄:吟诵,是汉诗文传统读法的统称,读书的方法有歌、唱、吟、咏、诵、念、哦、叹等,统称为“读”,也就是所称的“吟诵”。

今年是史学家、章草书法大家王蘧常先生125周年诞辰。澎湃新闻获悉,近期出版的《唐调正声——唐文治、王蘧常师门吟诵传习录》钩沉了国学大师唐文治、王蘧常及无锡国专沪校的唐调传承历史,汇编了大量唐调前辈的吟诵录音(其中王蘧常先生的吟诵遗音系首次面世),配以读文法解析,并附唐文治、王蘧常等点评,是不可多得的唐调学习参考资料。闻这些前辈学人吟诵诗文,真可谓“音容宛在”。

摘抄:唐文治先生举办无锡国专,提出并实践了一整套独一无二的国学教育的理念、模式和举措,要求学生在基础教育阶段能以读文法背诵几百篇古诗文,即是其中之一。几乎所有的国专校友对此莫不记忆尤深,以至毕业以后十年、二十年、甚至六、七十年还能朗朗上口。随着国学热的兴起,作为中华传统吟诵的重要流派、曾有“江南第一调”美誉的唐调越来越为吟诵界所重视。传授唐调的培训班在各地开设,吟诵唐调的音频资料和研究论著陆续出版,有的地方还以唐调吟诵申报了“非物质文化遗产”。尤其令人高兴的是积极参加培训的基本都是中青年教师和青少年学生,众多大学生志愿者以线上线下不同的方式投入其中,抢救、保护、整理、研究、传习、推广,这样的热情让我们深深感受到唐调吟诵后继有人,具有长远的生命力。

摘抄:最后必须指出,我们提倡唐调,理由如前所述,堂堂正正,但是并非以唐调为唯一准绳而非议其他。古来吟诵,难于以一绳万。首都背景国子监的读书调调,也难以强制推行。为什么?因为我国幅员辽阔,存在许多方言区,各区方言,又各有其读书调。唐调吟诵略带太仓腔,因为唐校长是太仓人。各家各派如赵元任的常州调,华钟彦的华调,王佩行的行调,台师大王更生那略带河南腔的王调,各有特色而百花齐放,都有其存在发展的合法理由和生存空间。但是目前看来,由于唐夫子的教化,其吟诵理论研究已深入人心,如春风化雨,滋润大地,无所不在。作为吟诵教育的楷模和旗帜,唐调正声正在引领我们向前。

译介:《烂仔们的光荣史——东映京都制片厂的激情年代》——黑帮片步入繁荣期

摘要:东映京都制片厂的任侠电影空前成功,得益于俊藤浩滋的独特视角和对真实江湖的深入了解。他亲自安排工作人员采访真实黑道人物,甚至请他们指导拍摄,力求真实再现黑帮生态,而非凭空想象。 鹤田浩二、高仓健等明星,以及藤纯子、若山富三郎等新秀的加盟,也为影片增色不少。 其中,《绯牡丹博徒》系列的成功,更体现了东映对女性角色塑造的独特尝试和成功。 此外,东映剑会的改革,也使武打场面更加真实激烈,极大提升了影片的震撼力。 但这种追求真实也带来了诸多麻烦,剧组成员经常与警察发生冲突。

陳佩甄/「我們再次重逢的世界」:韓國女性(主義者)如何回應內亂時局

摘要:韓國總統尹錫悅2024年底突發戒嚴,引發彈劾案。韓國社會陷入恐慌,女性學者發起聲明,譴責尹政府性別歧視政策,導致性別平等倒退,並呼籲憲法法院彈劾尹錫悅,解散執政黨。 “南泰嶺戰役”中,各界民眾,特別是年輕女性,團結抗議,展現社會凝聚力,共同期盼創造一個性別平等、民主自由的“再次重逢的世界”。

摘抄:在尹錫悅無預警宣布戒嚴前後,韓國教育、文化界從2024年10月開始就陸續發出「時局聲明」(시국선언),抗議尹政權的各種腐敗亂象。這些時局聲明經常將願景寄予重新想像眾人集結的「廣場」與「世界」,如〈韓國女性學研究者時局聲明〉即以「我們宣告一個彼此將再次相遇的世界!」開啟,以「廣場不僅是個捍衛民主的地方,也將是讓所有公民不分性別、互相尊重、團結、創造新民主的地方」作為結語。

這些有力的宣示,由偶像團體「少女時代」的出道單曲〈再次重逢的世界〉(다시 만난 나의 세계 Into The New World,2007)衍生而來;〈再次重逢的世界〉一曲在2016年因梨花女子大學的抗議活動開始傳唱,在去年底的戒嚴令與彈劾案之後的抗議場合再次成為凝聚群眾的精神歌曲。

韓國女性對於尹錫悅政府罄竹難書的「性別恐怖政策」,更因政治動盪激起強烈的反彈與回應。韓國女性學者將尹錫悅政權和尹所屬的國民力量黨定義為「否認性別平等和民主的反民主、反憲法勢力」,因為以「廢除女性家庭部」為誓言的尹錫悅政府,實際上讓性別平等相關政府職能陷入癱瘓,讓1970年代起逐步建制化的女性研究與政策廢墟化。以女性和性別平等名義實施的政策持續遭到破壞,國家的基本性別平等政策施行──例如消除侵害女性的暴力行為、消除性別薪資差距,以及支持兒童保育和看護等相關政策資源持續倒退,已明顯違背了憲法中要實現性別平等的理念與價值。

摘抄:然而,讓女性和性少數群體更加憤怒的是,2022年3月9日尹錫悅當選韓國第20任總統後,讓社會上年輕男女間的敵意與對立攀上高峰。而要了解尹錫悅政府的態度從何而來,必須重溫1997年亞洲金融危機後的長期經濟衰退和新自由主義結構性改革,以及2010年代以來厭女言論興起的背景。

在IMF危機後,韓國人日常生活受到諸多社會經濟影響,其中年輕人的就業率急劇下降,並導致2007年左右出現「88萬韓元世代」(88만원세대)以及隨後的「三拋世代」(삼포세대,指拋棄戀愛、婚姻、生子,於2011年在《京鄉新聞》出現)的流行。然而,這類所謂的「青年世代論述」(청년세대담론),以及其中倡導的經濟危機,一直是以男性為主導、以男性為主體的認識。

例如,上述世代術語往往集中在年輕男性的挫敗感,凸顯他們很難找到(女性)約會對象、無法建立家庭,同時並指責女性逃避家務與婚姻。在台灣日前炎上的「洗碗文」,在韓國2021年即有網路迷因「洗碗論」燒過一輪,該迷因將男性洗碗視為是在清洗行為放蕩的女性。2010年代厭女言論的興起,更主要是針對「年輕女性」,將年輕男性在經濟衰退和不穩定中所經歷的挫敗感,尤其是男性養家餬口意識形態的衰落和霸權男性氣質受到挑戰歸咎於特定女性世代。

摘抄:2022年3月11日,包含韓國女性協會(The Korean Women’s Association)等130多個女性組織,於在南韓首爾的首爾金融中心前呼籲當選總統尹錫悅接受女性和女性主義者改善性別歧視的要求,並推動向性別平等社會的轉型。(攝影/Chris Jung/NurPhoto via AFP)

儘管如此,尹錫悅政府與執政黨「國民力量」前黨魁李俊錫,在2021年競選期間,即不斷宣稱韓國社會「不存在結構性的性別歧視」、「歧視是個人問題」,鼓勵男女公民的對立、分裂和競爭,將女性和女性主義者改善性別歧視的合法要求,視為剝奪男性權利的行為與政治策略。韓國女性學者聲明強調,這是一種將社會焦慮和絕望轉化為對少數群體和弱者的仇恨和侮辱的仇恨政治。

摘抄:這點更進一步表現在目前所有公民團體抗議運動中、最激勵人心的「南泰嶺戰役」(남태령 대첩),所有受影響族群團結抗議。起因為農民們為抗議尹錫悅政府否決《糧食管理法》、且於2024年12月3日發動戒嚴等政策,憤怒的農民在12月16日從慶尚南道開著30輛農用拖拉機,以20公里的時速行駛6天,但即將到達首爾的21日(週六)中午,在南泰嶺山口遭警方阻擋。

南泰嶺事件消息很快被轉發至各個SNS,其中最早關注到農民抗爭的,是一位36歲的酷兒女性主義農民(暱稱향연,本名為김후주),他在大學主修哲學,一直都在關注社會運動,後來投入有機梨園的種植。他從16日拖拉機遊行開始,就一直透過SNS轉播現場消息。接著出乎所有人意料,在21日中午農民遭警方阻擋之後1、2個小時之內,數千名年輕人開始湧向南泰嶺山口。

他們手中揮舞著原本為偶像團體準備的加油棒(응원봉),唱著少女時代的〈再次重逢的世界〉,捐款也開始湧入農民組織,參與和捐款者大多是20、30多歲的女性;現場情況的直播在清晨五點多也有2、3萬人觀看。來自不同身分區域年齡層的人輪番站上發言台;農民們甚至困惑地想著,這些女孩是打哪兒來的?

他們之中包含了來自光州為了學習首爾話而苦的地方女性,對知識分子的農村主張持懷疑態度的女農民,還有許多自稱女性主義者、性少數者的參與民眾。這之中有許多人因為향연的直播而去了南泰嶺,讓自身生活也因此發生了改變。這群弱勢者在12月22日下午4點左右迫使警察放棄阻擋農民與拖拉機,而那28小時內發生的事件被稱為「南泰嶺奇蹟」。

在觀看事件現場的存檔直播、網路討論時,我看見那些台上的分享揭示了在社會中遭受歧視和邊緣化族群的共同經歷,不論是農民、女性、弱勢者或年輕人,分享自身的故事, 也互相學習。這些「普通人」,一起定義了韓國社會將如何成為「再次重逢的世界」。這一精神象徵更直接被作為書名、在本月(3月6日)出版了《在我們將再次重逢的世界裡:面對和思考內亂事件的女性們》(暫譯,原文:다시 만날 세계에서:내란 사태에 맞서고 사유하는 여성들)一書,記錄下「匯集在廣場中心的女性們的多元聲音」。

图像 & 视频

罗马广场上的萨图尔努斯神庙遗址 位于意大利罗马

说明:正如莎士比亚在其戏剧《尤利乌斯·凯撒》中所写:“朋友们,罗马人,同胞们,请听我说。”今天是三月十五日,一个深深烙印在罗马历史与传统中的日子。在罗马历法中,“十五日”指的是每月的中旬,通常标志着满月。这一天曾是庆祝节日和公共集会的日子。然而,在公元前 44 年,三月十五日成为政治动荡与背叛的代名词,并引发了罗马共和国覆灭的关键事件。在那个决定性的日子,罗马独裁者凯撒遭到一群元老院成员的刺杀。其中甚至包括他的亲密盟友布鲁图斯。这些密谋者自认为是在拯救共和国,阻止凯撒权力日益膨胀。凯撒在庞贝剧院附近遇刺,这一历史性时刻的影响却回荡在罗马广场,这里曾是罗马政治与社会生活的中心。如今,漫步在意大利的罗马广场,仍能看到历史的遗迹和曾经辉煌的帝国废墟。其中最重要的遗址之一便是土星神庙,正如今日图片所示。这座罗马广场中最古老、最受尊敬的建筑之一,曾守护着罗马的国库,是凯撒刺客们声称要保护的共和国象征。

努沙佩尼达岛的破碎海滩, 巴厘岛, 印度尼西亚

说明:巴厘岛的海滩已经足够令人惊艳,但努沙佩尼达岛的风景却更别具一格。这座远离主流旅游线路的岛屿隶属于巴厘省,以狂野自然之美闻名,壮观的悬崖、湛蓝的海水和未受污染的海岸线,让游客暂时远离巴厘岛的繁华,沉浸在大自然的宁静之中。“努沙佩尼达”在当地语言中意为“祭司之岛”,历史上这里曾是精神修行之地,至今仍保留着传统寺庙和宗教仪式。

岛上最具代表性的景点之一便是破碎海滩,当地人称其为“Pasih Uug”,如今日图片所示。这片奇景由海浪经过数千年的侵蚀,逐渐凿刻出一个圆形海湾,并在尽头形成一片小型白色沙滩。关于它的形成,当地流传着各种传说。有些人认为这是巨人的脚印,而另一些人则说它是愤怒的巫师制造的神秘遗迹。在这里探索时,你可能还会在海湾下方的清澈水域看到蝠鲼优雅地滑行,展示着这座岛屿丰富的海洋生物。站在悬崖之巅俯瞰,破碎海滩无与伦比的景色,这里成为摄影爱好者和寻求宁静之地的游客体验大自然神奇魅力的绝佳去处。

乌干达伊丽莎白女王国家公园伊沙沙区,狮子正在睡觉。

说明:感觉有点困?你并不是一个人。夏令时让人少睡了一小时,难怪许多人都会感到昏昏欲睡。这正是午睡日存在的原因。这个非官方节日由波士顿大学教授威廉·安东尼及其妻子卡米尔于 1999 年创立,旨在鼓励人们享受高质量的小憩。该节日通常在时钟调快后的第一个星期一庆祝,提醒人们休息对健康至关重要。研究表明,短暂的小憩可以改善情绪、增强专注力并提升记忆力。午睡还与减轻压力和改善心脏健康密切相关。最佳的“能量午睡”时间为20-30分钟,但即便是几分钟的小憩,也能带来一定的恢复效果。

威尼斯圣马可钟楼是威尼斯的标志性建筑。

说明:又到了一年中的这个时刻,时钟拨快一小时,虽然少睡了一小时,但换来了更长的傍晚时光。今年的夏令时从今天凌晨2点正式开始,亚利桑那州和夏威夷州除外,这再次提醒我们,时间从不会等待任何人。夏令时的理念很简单:最大化利用自然光,减少能源消耗。这一概念最早在 18 世纪由本杰明·富兰克林提出,尽管他当时 “节省蜡烛”的建议更像是一种讽刺,而非严肃提议。时间快进到 20 世纪初,许多国家在战争期间采用夏令时以节省燃料。美国于 1966 年颁布了《统一时间法案》,正式将夏时令标准化。如今,全球约70个国家实行夏令时,通常从3月持续到11月,让人们享受长达八个月的漫长夜晚。

今日图片中的圣马可钟楼位于意大利威尼斯,已有500 多年的历史。这座文艺复兴时期的杰作不仅显示时间,还追踪月亮、太阳和黄道十二宫的运行。钟楼顶部矗立着威尼斯的标志,一只带翼的圣马可飞狮,以及两个青铜摩尔人,他们以精准的节奏敲响钟声,仿佛在演绎一场精心编排的戏剧。

澳大利亚新南威尔士州蓝山山脉国家公园梅加龙谷的桉树。

说明:今天,我们来到澳大利亚新南威尔士州的蓝山国家公园。这里以壮观的悬崖、茂密的雨林和飞泻的瀑布闻名,是联合国教科文组织列为世界遗产的自然瑰宝,拥有丰富的生物多样性。蓝山地区最标志性的景观之一就是今日图片中展示的桉树。这里生长着 92 种桉树,游客可以近距离欣赏这些生命力顽强的树木,它们构成了澳大利亚野生生态系统的核心。桉树芳香的叶子是考拉的主要食物来源,而桉树的树皮和茂密的树冠则为无数鸟类和昆虫提供了栖息地。隐藏在山脉之间的还有梅加隆谷,这片宁静的世外桃源距离悉尼仅两小时车程,坐拥度假木屋、酒庄以及备受喜爱的梅加隆谷茶室。在这里,可以品尝新鲜出炉的司康饼,搭配当地果酱,享受惬意时光。此外,还可以探索六英尺步道,这条历史悠久的小径最早建于19世纪,最初是为骑马者开辟的通道。蓝山国家公园为游客带来一场深入澳大利亚原始自然之美的难忘旅程。

加拿大贾斯珀国家公园玛琳湖精灵岛上空出现北极光。

说明:有些地方仿佛被时间遗忘。在加拿大阿尔伯塔省贾斯珀国家公园深处,就有这样一个世外桃源:玛琳湖。这条长达22 公里的蜿蜒湖泊,穿越巍峨群山,是加拿大落基山脉中最大的天然湖泊。这里,高耸的山峰、冰川融水和无尽的天空交汇,构成了一幅震撼人心的画面。

早在1907年,向导玛丽·沙弗绘制了玛琳湖的地图,使其进入大众视野。湖中有一座小岛,名为精灵岛,岛上树木繁茂,因摄影师捕捉到它在水中的惊艳倒影而成为标志性景点。自古以来,这里就是丹尼扎、纳科达和克里等原住民狩猎和旅行的地方,他们与这片土地建立了深厚的联系,并一直延续至今。如今,这里已成为皮划艇爱好者、徒步旅行者以及追逐北极光的人们的热门目的地。观赏北极光的最佳时间是秋季至春季,夜晚更长且地磁活动增强时,极光最容易出现。当条件适宜时,北极光会在天空中舞动,呈现出绿色、粉色和紫色的光芒,正如今日图片所展示的那样。这一现象源于太阳粒子撞击地球磁场,在大气层中释放光芒,使夜空呈现出闪烁变幻的极光。只要天空晴朗,再加上一点耐心,就足以将一个普通的夜晚变成永生难忘的奇迹。

泰国素叻府拷索山林国家公园景色壮观。

说明:今天,我们来到了一片充满野生动物的奇境,泰国素叻他尼府的考索国家公园。这片雨林比亚马逊更古老,生态系统极为丰富。公园成立于1980 年栖息着马来貘、白掌长臂猿、印度野牛和犀鸟等多种野生动物,是任何想要逃离城市喧嚣、沉浸丛林之声的旅行者的理想目的地。这里有蜿蜒的远足小径供人探索,也可以乘皮划艇悠然穿行。如果够幸运,还能目睹巨型莱佛士花盛开的壮观景象。

此外,这里还有卓兰湖。这座湖泊是1982年因修建拉差帕帕大坝而形成的水库,随着时间推移,湖泊塑造了宛如电影场景般的景观,正如今日图片所展示的那样。这座大坝最初被称为“乔兰工程”,后更名为“拉差帕帕”,意为“王国之光”,以此向1946年至2016年在位的泰王普密蓬·阿杜德致敬。这里,石灰岩悬崖从清澈湖水中陡然升起,湖面上还建有漂浮的水上屋。这些水上屋不仅是住宿地,更是欣赏大自然奇观的绝佳位置。